デジタルツインが導く2020年代の産業データ時代におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)

2021年10月25日

「日本の製造業におけるデジタル戦略」で1990年代のデジタル化が世界の電機産業をつくりかえた事実を語った。我々は30年前からDXに取り組むべきだったのである。「デジタル型産業システムのオープン&クローズ戦略」と「2020年代に日本の製造業でどのようなことが起きるのか」では、サイバー空間に現れる経済パワーを解説し、これがすべての産業をつくりかえることを指摘した。これを踏まえて、本コラムでは、サイバー空間の経済パワーを活用する新しい姿のDXを語りたい。

本稿の背景と目的

本稿が焦点を当てるデジタルトランスフォーメーション(DX)とは、フィジカル空間に軸足を置く企業を新しい姿の成長軌道に乗せるための経営変革であり、さらには金融政策や財政政策で実現し得なかった経済成長を、新しい姿の成長モデルによって実現させる政策変革である。

経営変革としてのDXとは、デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルをつくりかえ、競争優位を構築することだが、これまでDXを語る多くの識者は、組織文化、人材と陣容、トップのリーダーシップ、ゴールの設定、優先順位とロードマップ、投資配分権などが重要と繰り返した。

確かにこの視点は重要だが、本稿が焦点を当てるDXでは、いずれも必要条件に過ぎない。そもそもDXが必要となったのは、非常に安定と言われた産業構造ですらデジタル化によって瞬時につくりかえられ、経営戦略も成長戦略も機能不全になったからではないか。

強大な経済パワーがなければ産業構造を変えることができない。2010年代に金融や小売業をつくりかえ、2020年代に自動車産業を含む多くの産業をつくりかえるのは、サイバー空間がつくり出す新しい姿の強大な経済パワーである。※1

サイバー空間はクラウドやデジタルプラットフォーム、仮想化など、新しい姿のデジタル技術によってつくり出された。

したがって本稿では、これまで語られた必要条件から一旦離れ、サイバー空間がつくり出す強大な経済パワーを取り込む仕組みづくりを、DXに向けた十分条件として語りたい。レガシーインフラに囲まれた企業が業務プロセスやビジネスモデルを大きく変革するには、自らの手でサイバー空間の経済パワーを使いこなさなければならない。※2

※1 新しい経済パワーとは、サイバー空間の市場が持つ基本機能としての“時間・距離・費用”がどこでもゼロの経済がつくり出す経済パワーである。これについては「デジタル型産業システムのオープン&クローズ戦略」で解説した。人間がこのような経済パワーを活用できるようになったのは21世紀になってからである。

※2 Ridgelinez CEO 今井俊哉が繰り返し唱える“見える化”の先の“できる化”は、その方向性が本稿の定義する十分条件とほぼ同じでないか。多くの識者が“見える化”の先に“共有化”を唱えるが、さらにその先にある行動改革としての“できる化”がなければDXは成功しない。

サイバー空間の経済パワー活用に向けた4階層モデル

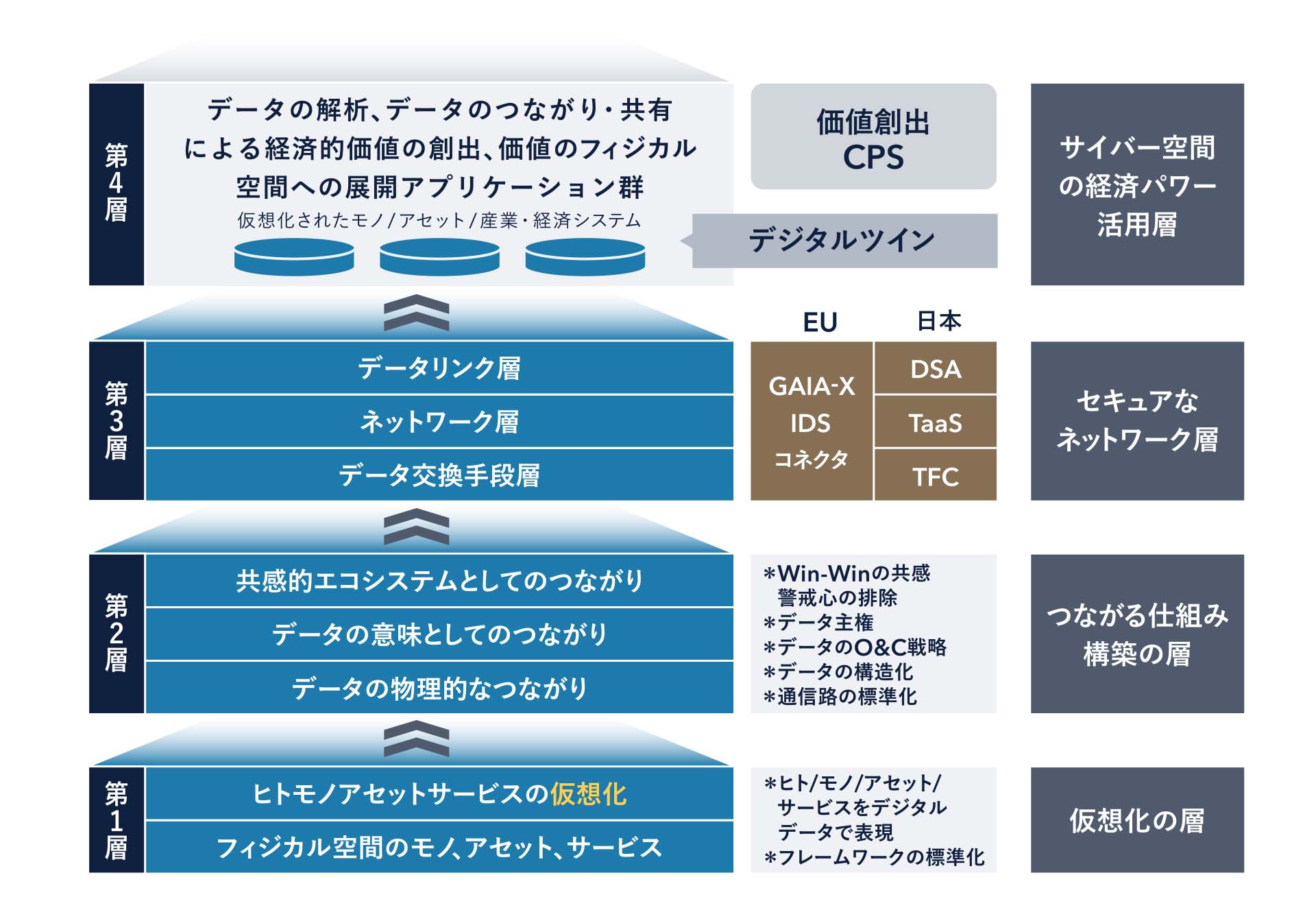

既存の企業がサイバー空間の経済パワーを活用するには、フィジカル空間のヒト/モノ/アセット/サービスをデジタルデータで表現し、すなわち仮想化してサイバー空間にデジタルツインを作らなければならない※3。このメカニズムを4階層のモデルとして図1に示した。

第1層はフィジカル空間のヒト/モノ/アセット/サービスをデジタルデータで表現する(仮想化する)役割を担い※4、第2層はこのデータが互いにつながりやすくする仕組みづくりの役割を担う。そして第3層は、フィジカル空間とサイバー空間を跨ぐデータの認証機能とデータを安全に接続・交換する機能を持つ。

第1層、第2層、そして第3層を経て初めて、ヒト/モノ/アセット/サービスがデジタルツインとして正しく表現される。

図1 サイバー空間の経済パワー活用に向けた4階層の産業モデル

サイバー空間の経済パワーを活用しなければ、業務プロセス変革もサービスモデル変革も、そしてビジネスモデル変革も不可能。これを実証する事例は枚挙に暇がない。

例えば、工場とサプライチェーンやロジスティクスの活動をデジタルツインとしてサイバー空間に表現し、データを共有・相互活用できなければ企業経営に大きな影響を与える兆候を事前にキャッチできない。レジリエントな生産システムもカーボンニュートラルに向けた生産システムも、デジタルツインを作り、サイバー空間の経済パワーを活用することで初めて再構築できるのである。

同じように、設計と生産、在庫管理、経理がつながれば、顧客の設計変更やトレーサビリティへ瞬時に対応できる。ここから価格競争を脱した顧客便益(サービス)が生まれ、新しい姿の競争優位を構築できる。電気自動車でテスラ社が開発したビジネスモデルはもとより、多くの人が語るサブスクリプションモデルも、客先にある自社製品や設備・機器の稼働状態をデジタルツインで表現し、データを共有することによって初めて可能になる。産業データの時代のDXにサイバー空間の経済パワー活用が必須となる背景がここにあった。

※3 本稿で定義するデジタルツインとは、仮想化されたモノやアセットの非構造化データが図1の第2層で構造化され、互いにつながり・共有・相互活用できる姿でサイバー空間に表現されている状態を言う。

※4 1970年代に登場した仮想化は、その進化と共に定義が多様に広がっているが、本稿ではフィジカル空間のモノやアセットの機能、そのプロファイルや稼働状況をデジタルデータで表現することと定義する。

つながる仕組みづくりの設計思想

産業データ時代の企業の成長はビジネスプロセス自身の変革によって実現される。ここで言う変革をイノベーションと言い換えれば、※5 変革とは異なる技術/機能/業務が互いにつながる新結合によって実現される。異なる機能や業務の中間にあって両者をつなぐのがストラクチャル・ホールであり、この設計思想が企業・産業の変革と成長に大きな影響を与える。

これを本稿の図1で語れば、第1層のフィジカル空間と第4層とをつなぐ第2層がストラクチャル・ホール。※6 ここがエコシステムの構造設計に大きな影響を与えるので、企業の多くが第2層を囲い込んでコントロールしたい誘惑に駆られる。しかしDXを成功に導くには、つながる仕組みづくりの第2層を必ずオープン環境しなければならない。これが本稿の基本思想。

ストラクチャル・ホールとしての第2層をオープン環境にする第1の目的は、警戒心を排除して心理的安定性をつくり出すことであり、第2に、DXの対象となる業務の設備やシステム、あるいはデータセット/データベースを変えることなく、これまでと同じように使ってサイバー空間の経済パワーを活用できるようにすることにある。そして第3にオープン環境なら、デジタル技術の進化を常に柔軟に取り込めるからである。※7 DXを成功させるにはオープンアーキテクチャーの環境が必須になる、と言い換えてもよい。

例えばサプライチェーンやロジスティクスなど、企業の境界を超えたパートナー企業とのつながり(データの共有・相互活用)を提案するとき、多くの企業は第2層がストラクチャル・ホールとなることを直感的に理解し、警戒心を持つ。

特定企業がコントロールするのではないか、という警戒心が生まれれば、つながり(データの共有・相互活用)が困難となり、DXが成功しない。第2層のつながる仕組みは、必ずオープンでフェアなルールとして共有されなければならない背景がここにあった。

実ビジネスに見るこのような現実を背景に、第2層のつながる仕組みを次の3つに分けて紹介したい。

-

- データの物理的なつながり

- データの意味としてのつながり

- データの共感的エコシステムとしてのつながり

1. データの物理的なつながり

「データの物理的なつながり」では、すでにイーサネットやプロトコル変換機能が整備されており、残された課題が少ない。たとえレガシーインフラとなった工場設備のプロトコルがバラバラであっても、広く使われているプロトコル(例えばOPC-UA)へ統一できるようになった。※8 一方、工場の外では、仮想化されたコンテナ機能が急速に進化しており、どのようなデータでもプラットフォームの違いを意識せずに物理的につながるようになった。

2. データの意味としてのつながり

これまで手に負えなかった「データの意味としてのつながり」には、いわゆるセマンティックやオントロジー定義とそのコード統一が必須だが、※9 企業内やエコシステムパートナーの間でなら、可能になっている。既存のITシステムやデータセット/データベースを再構築する必要がなく、従来と同じように使い続けながらサイバー空間の経済パワーを活用できる環境が整い始めたのである。

例えば、現在、世界で注目を集めているグラフ・データベースやキー・バリュー・ストア技術を使い、※10 そのうえでさらにオントロジーをダイナミックに統一しながら構造化するプロセスを取り込んだ最新のデータ統合解析システムであれば、たとえ企業内の個々の部門が、あるいはそれぞれの企業がバラバラに放置した非構造化データセットであっても、これを瞬時に構造化してつながるようにできる。

これは現在の最先端技術を活用した事例だが、もしつながりに必要な共有すべきデータの項目が少なければ、身近にある技術だけで「意味としてのつながり」を構築するのは決して難しいことではなくなった。

これをフレームワークとして体系化したのがRidgelinezのデータ体系整備(BoX)であり、実ビジネスに実装した代表的事例がコマツのKOM-MICS。特定用途に特化した東芝のアセット管理シェルもここに含めてよいであろう。少し複雑なケースでなら、内閣府SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)のスマート物流サービス基盤で、富士通とRidgelinez参加のチームが開発したデータフォーマットやデータ抽出・変換技術も、データの意味としてのつながり構築で強力な武器となる。

ただし、いずれの場合も、特にオントロジー統一とデータの構造化には現場の業務経験を持つOT(Operational Technology)の専門家が必要。業務とデータとの関係を理解し、オントロジーに刷り込んで使いやすくする判断には、実務経験を持つOT専門家のノウハウは必須だからである。「データの意味としてつながる」仕組み構築に、OTとIT(Information Technology)の協業が必須となる。

3. データの共感的エコシステムとしてのつながり

残された課題が、「データの共感的エコシステムとしてのつながり」である。確かに多くのケースで、客先で稼働する自社製品の情報を顧客と共有するのは現在でも非常に難しい。※11 また、販売情報や在庫情報も販売チャネルのパートナーと共有できず、デジタルツインを作れないのが現実である。作れなければ、サイバー空間の経済パワーを活用できない。したがって、DXが進まない。

これまで語られた取引費用の経済学によれば、互いに共有する情報が非対称の場合は、企業も人も情報格差を利用して利己的に行動するという。言い換えれば、共有すべきデータがオープンでフェアなルールで共有されるなら利己的な行動が抑制され、互いに共感を持ったWin-Winのエコシステムとしてのつながりへ導くことが可能となる。

一旦、Win-Winの関係で互いにつながり、成長軌道に乗れば、これを担うチームの組織文化が変わり、人材が育成されてDXが企業内へ広がる。外部の力を使った成功事例が内部を動かすという意味で、本稿が十分条件の中核としてつながる仕組みづくりを重視する背景もここにあった。

ここで我々が留意すべきことは、オープンに共有するデータとは決して企業活動の全データではない。共有すべきなのは、Win-Winの経済効果をつくり出すために最小限の、粒度の大きなデータ(情報)だけであって、企業活動の機微に関わるデータ(情報)は必ず秘匿されなければならない。この意味でDXにはデータのオープン&クローズ戦略が必須だが、ここでも実ビジネスの現場を知るOT人材だけがオープンとクローズを判断できる。

この考え方を実証する例は枚挙に暇がない。例えば、コマツとその協力企業が互いに情報とサービスを共有し合うKOM-MICSが代表的な事例。確かに初期の段階では協力会社側に警戒心が強かったと言われるが、Win-Win成長の事実が共有されるにしたがって多くの協力会社がKOM-MICSへ参加するようになったという。その背後にWin-Win構築に向けたコマツのトップの強いリーダーシップおよび長期の取引で築いた信頼関係があった。すでに2019年の時点で参加企業が70社を超え、生産性が30%を遥かに超えているという。

類似の事例がコマツの建設機械とその顧客である建機オーナーとのつながり(データ共有と相互活用)にも、また大型トラックメーカーのスカニア社(スウェーデン)と世界中のトラックオーナーとのつながりにも、そしてウォルマートと世界中のサプライヤーとのつながりにも見られる。トヨタのモビリティサービス・プラットフォーム(MSPF)にも、この考え方が取り込まれているのではないか。

最近になって、たとえ長期の取引関係がなくても(3)の共感的Win-Winエコシステム型のつながりを具体化させる様々な取り組みが提案され始めた。その代表的事例が、IDSAとDIDを組み合わせた枠組み提案であり、※12 そのうえで法制度としてのデータ主権やセキュリティ技術としてのブロックチェーンを組み合わせた提案である。

これらを組み合わせることによって、互いにつながる環境、すなわちデータの共有と相互活用の場が、オープンアーキテクチャーへ転換する。ドイツの自動車サプライチェーンが2021年初頭にアナウンスしたCatena-Xもこの代表的な事例。本稿が定義するオープンアーキテクチャーのサプライチェーンなら、脱炭素社会の実現に向けた協業と競争が生まれ、電気自動車のオープンアーキテクチャーをサプライヤー側から先導するうえで大きな役割を担う。

これ以外にも多くの事例はあるが、共通するのはフィジカル空間でレガシーインフラに取り囲まれた既存の企業と産業を、図1の構図でつくりかえようとしている姿である。この意味で彼らは、2000年から2010年代に金融や小売業のつくりかえを先導した人々のように、2020年代の産業を新しい姿の成長モデルへつくりかえる先駆者となるであろう。

※5 シュンペーターが語るノベーションとは、経済活動自身の内部で起きる変革。本稿ではイノベーションと変革を同義語として扱う。

※6 第3層はオープンなインターネット空間であり、一般的にはストラクチャル・ホールにならない。

※7 オープンなシステムなら外部イノベーションを随時取り込めるため、時間とともに強靭になり、性能も進化する。

※8 例えば、NEDOのプロジェクトで開発されたORiNプラットフォーム。

※9 オントロジー(Ontology): 元来は哲学用語だが、その後AIによる自然言語処理で多用されてきた。本稿が着目するデータ統合解プラットフォームでは、フィジカル空間のモノやアセットの用語とそのコード化を含むセマンティックの統一・構造化という意味で使われるようになった。ここでセマンティックとは、検索対象の情報(データ)をコンピュータに理解させ、情報蓄積や情報の関連づけを自動的に処理させるための手法や技術。

※10 グラフ・データベース(Graph Database):グラフ理論を応用してノード(頂点)とエッジ(辺)とプロパティ(属性)の3つの要素で構成し、ノード間の関係を管理することに特化したデータベース。あるキーワードを検索すると、その3つも4つも先の関連情報も同時に検索するので、検索速度が非常に速く、しかも非常に柔軟。Key-Value Store:大規模なデータを扱うWebアプリケーションで多用されてきた。KeyとValueだけのデータベースなので、サーバをいくらでも増やして分散化できる点に特徴がある。

※11 個人が利用するスマートデバイスならば、スマホ経由と同じようにデータ共有しやすいため、すぐ成長軌道に乗る。

※12 IDSA: International Data Space Association, EUのGAIA-Xでデータ主権を含むデータ開示条件(法令やデータ利用規約)に従ってアクセスコントロールするIDSコネクターのルール提供。DID: IDSAの枠組みを具体的な要件に落とし込んで実装する仕組みを提供。データ品質や信頼性チェック、ブロックチェーンの活用に関するユースケースも準備中。

産業データの時代に向けたDXへの期待

150年も続いた産業パラダイムが、21世紀のデジタル経済によって新しいパラダイムにつくりかえられようとしている。企業活動の変革としてのDXが世界全体へ広がり、シュンペーターの言う経済活動全体の内部革新が起き始めたからである。

このDXを支えるエンジンがサイバー空間の経済パワーであるという意味で、これは自然法則を活用した過去150年の経済変革と本質的に異なる。サイバー空間の経済をつくり出したのはデジタルやソフトウェアという論理体系の系譜に連なる技術群。21世紀の経済は、神の自然法則がつくり出したフィジカル空間の経済から、人間の論理体系が作り出すサイバー空間の経済へシフトすることになる。デジタルツインが必要とされる背景がここにあった。

特に2020年代から始まる産業データの環境でなら、フィジカル空間に軸足を置く既存産業がサイバー空間の経済パワーを使いこなしていくこのプロセスでDXが進み、企業活動が変革される。本稿の図1で解説した4階層モデルの重要性がここにあった。

この変革の延長で多くの企業がサービス化へ向かおうとしている。なぜ多くの産業領域が、従来の価格・機能・性能という価値からサービスという価値形成へ向かうのであろうか。

21世紀の人々が製品の購入を決めるのは、サービスあるいは顧客便益にモノやアセットの価格以上の大きな価値ある、と判断するからではないか。デジタル化によって価格・機能・性能による差異化が困難となれば、顧客便益・サービスが必然的に価格以上の大きな価値となる。※13

フィジカル空間に軸足を置く既存産業がDXによってサービス化に向かう背景がここにあった。このサービスが新しい姿の需要をつくり出し、この需要が供給を刺激する。互いに刺激し合うこのプロセスで多くの産業が指数関数的に成長する。※14

21世紀の我々が考えなければならないもう1つの課題が、多くの国で金融政策や財政政策など、マクロ政策の経済成長への貢献が限定的となった事実。シュンペーターの言う経済活動の内部それ自身の変革というイノベーション思想が、改めて重要視される背景も実はここにあったのである。

この変革はフィジカル空間に軸足を置く既存企業自身のDXだけでなく、DX連鎖によるネットワーク効果という市場機能のDXによって可能となる。ここでDXもネットワーク効果も、いずれもデータ経由のつながりと相互活用によって起きるのである。

コンテナ機能とデータ統合解析システムを誰でも低コストで利用できる時代になれば、つながる経済システムがサイバー空間のブロック経済に現れ、フィジカル空間に軸足を置く多くの企業が新しい姿の成長軌道に乗るのではないか。今を時めくクラウドは、普及の兆候が出て10年後に誰でも低コストで利用できるようになった。

DXには、単に企業が取り組むべき経営変革だけでなく、これまでの金融政策や財政政策に代わる新しい姿の経済成長モデル創出も期待されている。この期待を再度強調して本コラムシリーズを終えたい。

※13 例えばボッシュによる物流のデジタルツイン、DMG森精機のデジタルツイン、「製造部品のアマゾン」と言われるミスミの取り組み、韓国・中国に見る造船業のデジタル化・スマート化、など多数

※14 この成長メカニズムはオープンアーキテクチャーの産業でなら顕著に現れる。

執筆者

- 小川 紘一東京大学未来ビジョン研究センター シニアリサーチャー

Ridgelinez シニアアドバイザー

※所属・役職は掲載時点のものです