AI×SCM

AIを活用したデータ駆動によるサプライチェーンの強靭化

1.サプライチェーンを取り巻く環境変化

サプライチェーンを取り巻く環境は、近年著しく変容しています。各地で頻発する紛争や高まる地政学リスク、大国の政策変更、市場の急激な変動、新興企業台頭や規制強化、さらには人手不足といった課題が複雑に絡み合い、企業の先行きは予測困難となっています。加えて、日本では「失われた30年」と呼ばれた長期的な経済停滞を経てなお、他の先進国と比較して依然として低成長が続いています。

一方で、世界的には原材料や燃料、賃金の高騰に代表されるインフレ傾向が強まり、全体的なコスト負担が加速しています。こうした状況は単なる一部業種にとどまらず、広く全産業に波及し、あらゆる現場で労働力不足も深刻化しています。

もはや従来型のコスト削減策だけでは限界が見えており、市場の変化スピードと多様性はさらに増すばかりです。

このように世界的な市場環境はますます複雑化し、多様性を増しています。環境変化のスピードは加速し、従来のやり方では追いつけない状況が広がっています。さらに、多くの企業が長年取り組んできたコスト削減についても、もはや削る余地がないほどになっています。ダイナミックな環境変化は、サプライチェーンの柔軟性と持続可能性への対応を企業に強く要求しています。

2.企業が抱えるサプライチェーン上の課題

激変する環境の中で、企業はサプライチェーンを維持・強化するために多くの困難に直面しています。賃金や原材料価格の高騰、それによるインフレ、顧客の多様化する要求や市場の不確実性などの様々な外部要因への対応が求められることによって、効率性と持続可能性を両立させることが企業にとって大きな挑戦となっています。

サプライチェーンは、製品やサービスが消費者に届くまでの一連のプロセスであり、適材を適時・適量・適所にそろえるための意思決定と業務プロセスの連鎖です。しかし、ビジネス環境の急激な変化により、これまで当たり前のように維持してきたサプライチェーンの管理すら困難な状況に陥っています。

① サプライチェーンにおけるステークホルダー間の情報の分断と個別最適化

サプライチェーンにおける本質的な問題は、データ不足や連携の欠如に起因し、意思決定が経験則に依存した個別最適にとどまっている点にあります。多くの企業では、納期や生産量を調整するための社外とのデータ連携が不十分で、データ入手後に初めて対応が始まるケースが一般的です。そのため、社内での調整が頻発し、業務が担当者の経験やノウハウに依存しやすく、組織全体での最適化が困難となっています。加えて、管理に不可欠なデータが不足することで意思決定の幅が狭まり、業務プロセスも社内に閉じた個別最適となりがちです。このように社内でも十分な連携が取れず、分断された業務環境が生まれ、企業全体として最適なサプライチェーン運営を実現するのが困難な状況となっています。

② 需要予測と計画の精度不足

需要予測や最適な計画立案に関する問題は深刻です。正確な需要予測が行えない場合、過剰在庫や欠品が発生し、コストの増加や顧客満足度の低下を招くリスクがあります。また、計画立案に必要なデータが分散している、もしくは活用されていないため、生産計画や物流計画が市場の変化や供給リスクに対応できず、その結果、全体の効率性が低下しています。

③ 実行・モニタリング・修正サイクルの不備

現状、十分なデータ活用が行われていないため、計画の実行や進捗状況のモニタリング、市場や供給状況の変化に応じた軌道修正が適切に行えないという課題があります。その結果、需要変動や供給リスクへの迅速な対応が困難となり、サプライチェーン全体の効率性や柔軟性が損なわれています。そのため、従来の業務プロセスの維持や従来型の改善手法では、サプライチェーンが直面する根本的な問題を解決することは難しくなっています。これらの課題を乗り越えるためには、サプライチェーン全体で共通の目的や指標を認識し、業務プロセス間で連携しながら全体最適を目指す抜本的な改革が不可欠です。さらに、ICTやAIなどの先端技術を活用してデータ連携を強化し、柔軟かつ効率的な運営を実現することで、企業の競争力向上につなげることが重要となります。

3.サプライチェーン最適化の鍵はデータ駆動による意思決定の高度化

サプライチェーンの最適化の鍵となるのは、AI活用と情報連携による意思決定の高度化です。従来のサプライチェーンマネジメント(SCM)は、物流や生産など業務領域ごとに分断された意思決定が行われていましたが、これを横断的かつ一体型で最適化する必要があります。環境変化やステークホルダーの状況を踏まえ、全体最適な意思決定とオペレーションを実現することが求められています。

① 取り扱う情報の量的・質的変化への対応

意思決定に必要な情報は、過去の実績データだけではありません。将来の予測や計画と実績との差分、地政学的な情報や市場動向など、非構造化データを含む多様なデータも活用する必要があります。

これらのデータを有効活用するためには、AIやICTを活用した高度な分析技術が不可欠です。AIは、粒度や意味が揃っていないデータを処理し、予測や最適化、シミュレーションを行うことにより意思決定を支援できるからです。

② 2軸の意思決定サイクル

サプライチェーンにおける意思決定には、計画立案から実行・改善を繰り返す「PDCAサイクル(Plan、Do、Check、Action)」と、環境変化に即応する「OODAループ(Observe、Orient、Decide、Act)」の2軸が必要です。これらを統合し、環境変化への対応結果を将来の予測に反映させることで、より精度の高い意思決定が可能となります。

③ 統一方針に基づくマネジメント

さらに、全社的な統一方針に基づくマネジメントが重要です。業務個別最適ではなく、ROIC (Return on Invested Capital)などの経営指標を活用し、全社最適の観点でサプライチェーンを構築することが求められます。この全社最適の観点でサプライチェーンを構築することにより、需要予測に基づく生産計画や物流拠点の最適配置、輸配送の効率化など、データ駆動型の意思決定が可能となります。

こうしてAIとICTを活用したデジタルトランスフォーメーションにより、サプライチェーン全体の抜本的な再設計を行い、企業競争力を向上させることができます。

サプライチェーン最適化に向けてRidgelinezが支援できること

Ridgelinezは、経営アジェンダとデータを結び付け、解決すべき問題をデータ分析による事実から特定し、適切なアプローチを設計します。

個社固有のマネジメント領域における経営アジェンダ設計の豊富な実績と、実現に向けた構想設計やプロセス、マネジメント/KPIに関する設計のためのノウハウ、データ分析/シミュレーション技術を有しており、下記の領域に対するサービスメニューでご支援いたします。

データ駆動型サプライチェーンマネジメント サービスメニュー

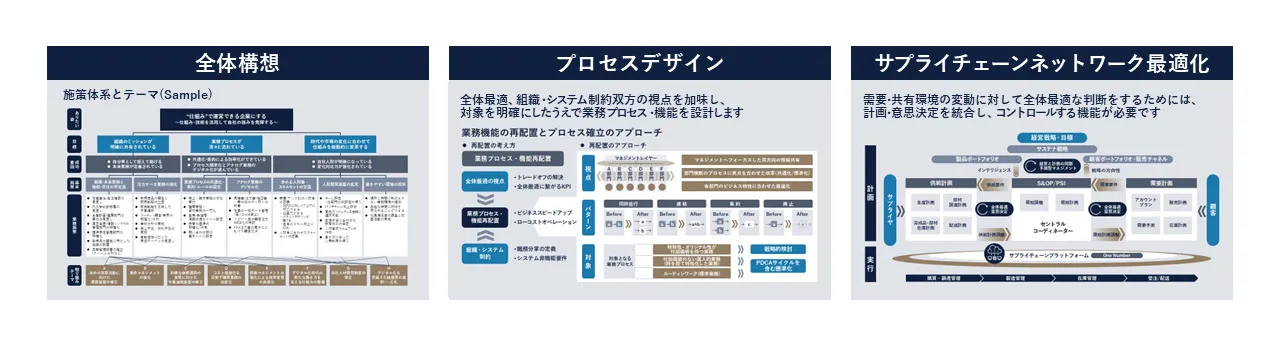

- 全体構想策定支援

-サプライチェーンプロセスデザイン支援 - Supply-Chain Network Transformation w/ Simulation Model

-S&OPモデル設計/検証 - Supply-Chain Management Transformation w/ Data Driven

-データ駆動型意思決定モデル設計

-マネジメント変革

データ駆動型 SCM 事例紹介

S&OPからマネジメント変革までの一貫したサポート

クライアントの化学メーカーでは、複数の連産品を生成(原料生成プロセス)し、それらを原料として、さらに複数製品の製造(製品製造プロセス)を行っており、生成品の外部販売や、外部仕入れまで含めると、非常に複雑な原料生成・製品製造バランスを決定する必要があります。

そのバランス決定は、原料生成事業部門が主体となって大枠の原料生成計画を立てた後、それぞれの製品製造事業部門と調整をする形で行われており、事業全体のバランス決定には調整の手間が非常に多くかかり、将来の状況変化に対する戦略を検討しきれていない状態でした。

そこで、Ridgelinezは、シミュレーションシナリオ(例えば原料市況変動、為替変動、市場変化、在庫状況など)において、事業全体の全社損益評価が最良となる原料生成・製品製造バランスを決定する仕組みを開発しました。それにより、計画に要する時間を大幅に短縮するとともに、シミュレーション全社利益にて現状計画と比較して約2億円の改善可能性を示すことに成功しました。

また、同クライアントでは、上記検討結果に基づいた事業全体最適の仕組みを実際に導入するにあたり、事業管理、需給管理のどちらにも問題が発生しました。

まず、事業管理で発生した問題は、複数の事業部でリソースを取り合う事業構造のため、事業全体最適の仕組みを導入すると、今までの事業部戦略どおりの事業運営が阻害される(事業部にとっては計画未達の発生)可能性があるということです。

また、需給管理で発生する問題は、今まで各事業部がそれぞれの領域の意思決定を行っていたため、複数の事業部門を跨ぐ全体最適意思決定を行う部門が存在しないということです。

Ridgelinezは、事業全体最適を実現する事業・需給マネジメントの構造設計(全体最適な事業計画立案の仕組み、環境変化に即応する事業全体需給計画の仕組み、事業全体意思決定体制の確立、事業全体意思決定プロセス確立)を実施し、継続的に顧客のデータ駆動による未来予想型経営への変革に向け伴走型の支援を実施します。

商品コントロール/需要予測

衣料品・肌着製造業のクライアントでは、シーズン中の店舗別商品配分を店舗担当者任せ、かつ属人的に実施していたため、期末での在庫滞留や機会損失が発生するなど、商品コントロールにおいて問題を抱えていました。また各店舗では店頭在庫の管理や本部への報告などのために店舗スタッフへの負担が発生し、働き方においても問題意識がありました。

そこで、顧客の業務分析に基づき、商品配分の最適化のために店舗別売上と店別配分最適化のためのツール活用型プロセスを設計し、本部コントロール型での店別商品配分業務へ適用するコンサルティングを提供しました。これは類似する商品の過去実績から季節性による短ライフサイクル商品店舗別・商品別売り上げを予測することで、売れる可能性が高い店舗への配分や売り逃しの可能性がある店舗への補充をストップすることを判断し、売上向上や在庫滞留を回避するものです。

これによりクライアントでは、店別売上を10%、商品回転率を5%向上することができました。