今や実装フェーズに入った「AIエージェント」と人が協働する時代の競争戦略とは

- 関連キーワード:

AIエージェントの時代が到来し、企業や組織は歴史的な変革期を迎えています。中国発AI「DeepSeek」に代表される革新や、最先端企業で進む「1人1AIエージェント」の普及は、人とAIがバディとして協働し新たな価値創出に挑む時代の幕開けです。日本企業でも実装が進み、経営や業務、組織のあり方が大きく見直されています。AIエージェントは単なる道具ではなく、人と役割分担し共創を促す存在へ進化しています。本コラムでは、Ridgelinezの戦略アドバイザーである日本工業大学大学院技術経営研究科教授の田中道昭氏とRidgelinez上席執行役員Partner野村昌弘の視点から、AIエージェントによる変革と、人間に残る本質的な価値について多角的に解説します。

※本記事は、2025年6月9日に開催されたRidgelinez主催セミナー「AIエージェントで切り拓く新たな競争戦略」の講演内容に基づき記事化したものです。所属・役職は掲載時点のものです。

AIのメガトレンド―AIエージェントがもたらすインパクト―

(1)DeepSeekが示したイノベーションの源泉としての「制約」

2025年1月、中国発のオープンソースの大規模言語モデルDeepSeekの最新版が登場し、生成AI業界に大きな衝撃をもたらした。このDeepSeekは当時のChatGPTの性能を上回るだけでなく、低コストで開発を実現したことも大きなポイントだ。一般的に、生成AIの開発にはGPUによる大量の計算リソースが必要とされることが知られている。中国は、アメリカ政府の禁輸措置によって高性能なGPUを入手できない中、従来とは異なる開発手法により限られたリソースでも高性能なAIを開発することに成功したのだ。

日本工業大学大学院 技術経営研究科 教授の田中道昭氏は「DeepSeekはGPUの計算リソースが相対的に少ない強化学習のフェーズを効果的に活用することで、少ないGPUで開発ができたと言われています。DeepSeekの登場は、恵まれている環境ではなく制約こそイノベーションの源泉であることを示唆しています。制約環境では、何かに依存していた既存の構造や環境に疑問を投げかけ、そのあり方を再設計するべきなのです」と強調する。

そして生成AIの潮流を読んで競争戦略を転換した代表的な中国企業がテンセントだ。田中氏はこう分析する。

「もともと“天の時(外部環境の変化・タイミング・スピード)”を見極めるのが非常にうまい会社で、さらに13億以上のユーザーを抱えるWeChatという“地の利(市場環境・構造的優位・空間戦略)”を持っています。DeepSeekの台頭したタイミングで、これらを掛け合わせました。生成AIへの投資を一気に進めてWeChatのエコシステムに組み込むことで、その価値と収益機会をさらに向上させたのです。スマホアプリで最も生成AIを活用しているのではないかと見ています」

(2)日本企業もマルチAIエージェントと働き始めている

一方、DeepSeekの衝撃と同じく2025年1月に開催された世界最大のテックイベント「CES 2025」では、「Digital Coexistence(デジタル共存)」が中核のテーマに掲げられた。

田中氏が特に印象的だったと評するのがNVIDIAの進化だ。同社の基調講演を聴いてから生成AI関連の展示を見て回ると、その多くがすでに陳腐化しているように感じたと田中氏は語る。そのNVIDIAの先駆的な取り組みの1つが、ロボットや自動運転用の物理AIプラットフォームの無償公開である。これからはデジタル空間だけでなく物理空間でもAIが活躍する時代に突入しようとしている。

そして田中氏が着目したのが、ジェンスン・ファンCEOが講演で語った「それぞれのプロがそれぞれのAIエージェントを持ち、それぞれのプロがそれぞれのプロとコミュニケーションするとともに、それぞれのプロのAIエージェントがそれぞれのプロのAIエージェントとコミュニケーションして仕事を進める組織」という言葉である。

ファンCEOはAIエージェントが職場を支える中心的な存在になると予想し、企業のIT部門についても「AIエージェントのHR部門になる」としている。「AIエージェント」とは、自律的に考え、タスクを計画し実行するAIのことである。そして複数のAIエージェントがそれぞれの役割を持ち、連携・協力してタスクを進める仕組みが「マルチAIエージェント」だ。これらが人間とも連携し、より高度な業務遂行が可能になる組織は「すでに現在進行形で日本でも世界でも現れ始めている」と田中氏は指摘する。

こうした新しいAIの潮流をリードするのは、アメリカや中国の企業ばかりではない。国内では富士通が2024年10月、AIが人と協調して自律的に高度な業務を推進する「Fujitsu Kozuchi AI Agent」を発表している。2025年以降、工場AIエージェント、倉庫AIエージェント、マーケティングAIエージェントなど各業務領域に特化したAIエージェントが稼働。さらにAIエージェントが相互に情報を共有し、インダストリーを超えて自律的に調整や判断を行うようになる。このように、AIエージェントは意思決定のスピードを加速し、また生産性を向上することで、経済へ大きなインパクトを与えると予想されている。

(出所:富士通の資料に基づき田中氏が作成)

「AI取締役」を経営陣が自ら作るべきである

(1)経営判断を支援する取締役会マルチAIエージェント

田中氏が次に言及したのは、こうしたAIエージェントのテクノロジーを経営陣自らが触る意義である。田中氏は、社外取締役を務める複数の企業で、「取締役会マルチAIエージェント」を構築して運用しているという。これはCEO、CFO、CMO、CTOなど、8~10のCXOの役割を持つAIエージェントで構成されるシステムだ。

「取締役会で議論すべきテーマを投げかけると、各CXOエージェントがそれぞれの専門的視点から意見を述べ、最終的に統合された見解を提示します。活用したある1社では先日、実際の取締役会で出た意見よりもAIエージェントの方が優れた見解を示したというケースもありました」と田中氏は振り返る。

この取締役会マルチAIエージェントの開発には、ノーコード/ローコードでAIエージェントを構築・運用できるプラットフォーム「Dify」が使用されている。直感的なインターフェースを備え、カスタマイズ可能なテンプレートを用いながら、社内資料など自社の情報に基づく発言が可能な独自のAIアプリケーションを構築できるものだ。そこでは複数のLLMを使用することもできる。ハンズオン研修を担当する田中氏によると、プログラミングの知識がなくても、わずか3時間程度の研修で最低限のAIエージェントを作成できるようになるという。

このように専門家に頼る必要がないことを踏まえ、田中氏は経営陣自らがAIエージェントを構築することに、次のような意義があると強調した。

- 「経営の意思」と「AIの構造」を接続する唯一の体験になる

- “お任せ主義”の限界を乗り越え、経営者自身がAI設計のプレーヤーになる

- 社内カルチャー変革の象徴=“使う背中”を見せることが最大のメッセージ

- “経営の抽象”から“設計と実装”へとスキルセットが進化する

- 「AIをどう使うか」から「AIとともに何を共創するか」への視座転換が起こる

(2)人とAIの最適な役割分担とは?

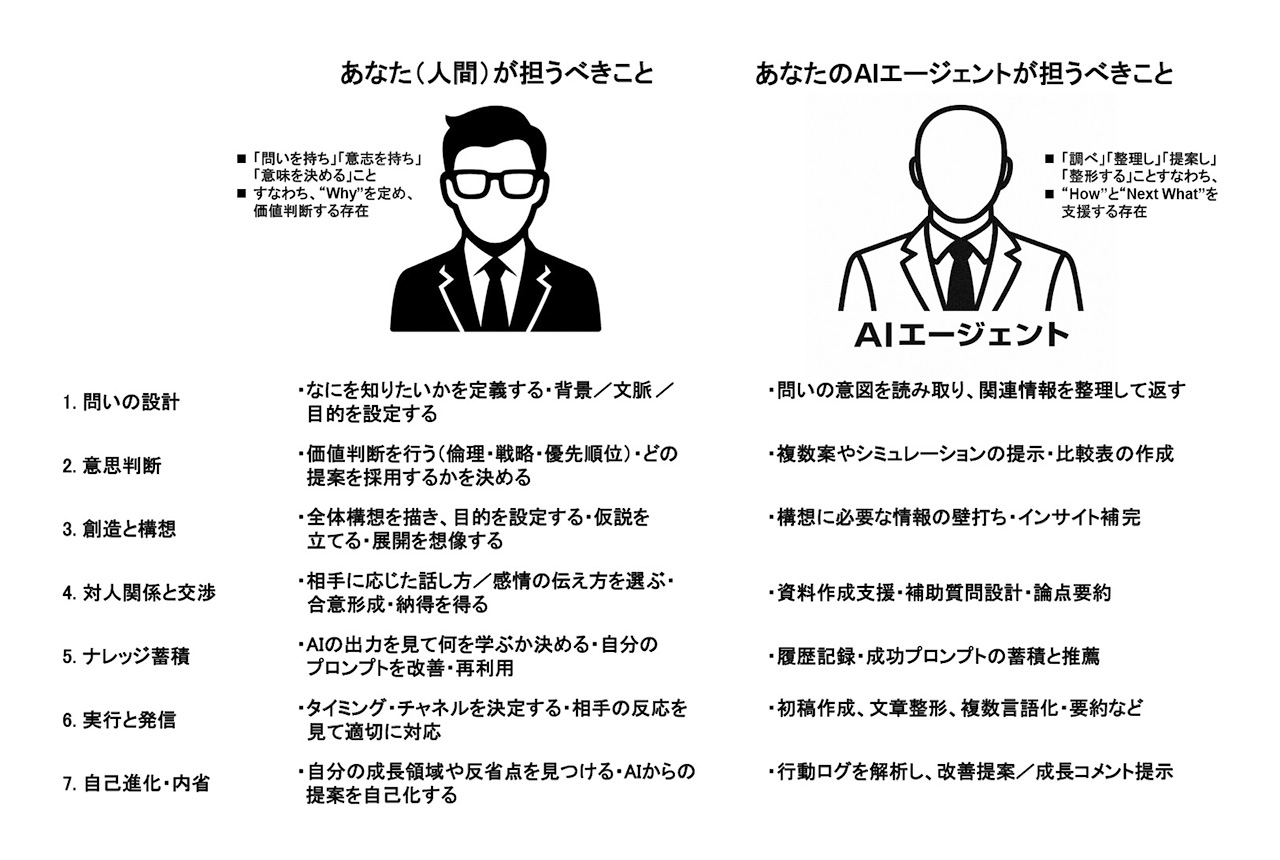

AIエージェントを効果的に活用するためには、人間とAIの適切な役割分担を明確にすることが不可欠である。田中氏は「人間が担うべきは、問いを持ち、意思を持ち、意味を決めること。すなわち、“Why”を定めて価値判断する存在です。一方、AIエージェントは『調べ』『整理し』『提案し』『整形する』ことを担います。すなわち、“How”と“Next What”を支援する存在です」と強調する。

(出所:田中氏講演資料)

こうした関係性に関して田中氏は、AIエージェントを「利用者の思考構造を反映し、共に進化する知的なバディ」だと表現する。つまり、AIエージェントは単なるツールではなく、使用者の思考パターンや業務スタイルを学習し、それに適応しながら成長していくパートナーとなる。従来の「一人で頑張る仕事」から、「人×AIのバディ」、さらには「仲間×AIのバディ」という多重構造の協働チームで仕事を進める時代へと移行している。

この考え方は、実際のビジネス現場で実践されている。富士通ではブランド価値向上とリード創出を目的とし、グローバルB2Bマーケティング施策の企画・実行を担うことをミッションとした新しい職種を設定している。例えば同職種において、人とAIエージェントの役割は、次のように分担している。

- ペルソナ設計:AIエージェントがペルソナ候補生成・データによる裏付けを行い、人が顧客理解・文脈読み・訴求の焦点決定を担う。

- 競合比較:AIエージェントが「比較表自動生成・類似ワードアラート」を実施し、人が「何を軸に比較するかを決定」する。

- KPI設定:AIエージェントが過去の実績分析から推奨KPIを提示し、それに基づいて人が「何を成果とみなすかの定義」を行う。

- コンテンツ設計:AIエージェントは草案生成・トーン調整・翻訳対応を行う。一方、人はメッセージの中心軸を決定する。

この役割分担を見てみると、人間の仕事は「問いと意志」であり、AIの仕事は「整理と提案」であることがわかる。この2つが並ぶことで、人間は考えることに集中できるようになるのである。

AIエージェントが企業にもたらす本質的変化と競争戦略

(1)仕事の定義や経営哲学など、あらゆる側面で変化が起こる

AIエージェントの進化によって、企業には様々な変化がもたらされ、パラダイムシフトが生じると見られている。

例えば仕事においても、「何をやるか」「どうやるか」ではなく、「誰とやるか(人とAIの再定義)」が問われてくる。「命令と承認の連鎖」であった組織構造は「知の即時シェアと自律協働」という構造になる可能性もある。そこでは、戦略立案と意思決定についても変化が生じ、一部の幹部やリーダーが思考・分析・意思決定を行っていたものが、思考・仮説を全員で担う「全員戦略人材」時代へと変わるとも見られる。

生産性と評価軸についても「早く・多く・正確に」ではなく、「創造・変化・価値」に、経営哲学・文化についても「安定を保つ」ものから「変化し続ける土台をつくる」営みへと変化するだろう。

こうした変化を前に、単なる生成AI導入ではなく、AIエージェントの実装が必要である理由について、田中氏は4つの理由を挙げる。

1つ目は、「生成AIを使える人」と「使えない人」の格差が広がっているからである。誰もがAIの恩恵を受ける組織をつくるためには、エージェント実装は必要不可欠となる。

2つ目が「人材の質」だけでなく「人とAIの共創構造」で競争優位が決まる時代だからである。人材戦略は「エージェント実装戦略」とも言い変えてよいだろう。

3つ目が、AIエージェントと人の協働を通じて、あらゆる物事やそのあり方の再定義を実行し、すべての領域で価値を進化させる必要があるからである。この再定義には「戦略の再定義」、「組織の再定義」、「人の仕事の再定義」、「人事の再定義」、「社員価値の再定義」、「顧客価値の再定義」などが含まれる。

最後に4つ目の理由が、導入した企業としない企業の間であらゆる指標において指数関数的な差がつくとされるからだ。時価総額・利益・成長率・顧客LTV・エンゲージメントといったすべての指標が、「構造を持つ企業」かどうかで指数関数的な差になる。選ばれるのは、AIを使った企業ではなく、先述のようにAIとともに再定義を実行できた企業だけだ。

「AIやAIエージェントは完全に民主化されました。継続的にAIエージェントを生み出し育て、既存のあらゆるものを再定義して新たな価値を生み出していくためには、自らがハンズオンでAIエージェントを使いこなすことが不可欠です」と田中氏は強調する。

(2)AIエージェント時代の競争戦略

ここまで言及した変化を踏まえ、企業は今後どのような競争戦略を描くべきか。田中氏は「AIエージェントが導入されることを前提に考えなければならない状況になってきている」としたうえで、AIエージェント時代における「4つの価値」と、それに対する「真の競争戦略」を提言する。

「社員価値」では、「自己進化できる構造」を全社員に持たせる戦略が求められる。次に、「顧客価値」では顧客と“価値の共創”を行う構造を設計する。すでに「エージェントコマース」という言葉が生まれており、顧客がAIエージェントを持ち始めて企業のAIエージェントとエージェント同士で取引をする世界がすでに始まろうとしている。ゆえに顧客と価値の共創を行う構造をいち早く設計する必要があるわけだ。

「株主価値」については、今までは情報開示が限られていたが、これからはAIエージェントによって、戦略実行の「構造的透明性」と「進化性」を提示できるようになる。

そして最後の「企業価値」ついては、「価値を進化させる構造を持つ企業こそ、これから高く評価されるようになるはずです。その意味では企業の進化がテクノロジーに対峙する必要が生じていると思います。必要に応じてパーパスやミッションを刷新することもあるでしょう。リーダーシップ、働き方、組織、人材、あるいは企業文化において何を変える必要があるかをしっかり見極めなければなりません」と説明する。

AIエージェント時代における「真の競争戦略」とは、 これら「4つの価値」を再帰的・共創的・構造的に一貫させることで、企業を知的な進化体へと変えることに他ならないというのが、田中氏の考えである。

業務プロセスが「AI中心」となり、主従が逆転

(1)AIの仕事を人が支援する

AIエージェントの活用によって、実際にどのような形で業務が変わるか。Ridgelinez上席執行役員Partnerの野村昌弘はまず3つの実例を挙げた。

1つ目は、海外プラントのリスクマネジメントである。契約前のリスクとして、AIエージェントが社内の過去事例を引き出し、それに基づいてリスクを提示する。また、トラブル発生時には検討事項を推奨してくれるものである。

2つ目は製造業におけるサプライチェーン管理だ。例えば調達や生産管理といったそれぞれの業務のプロのAIエージェントを束ねて、計画した施策を実行した際の最終的な収益シミュレーションまでをシステムが行う。

3つ目は営業拠点のデータ分析支援だ。全国に営業所が点在していても、AIエージェントがいることで、スーパーバイザーが所長一人ひとりについているかのような状況が実現できる。

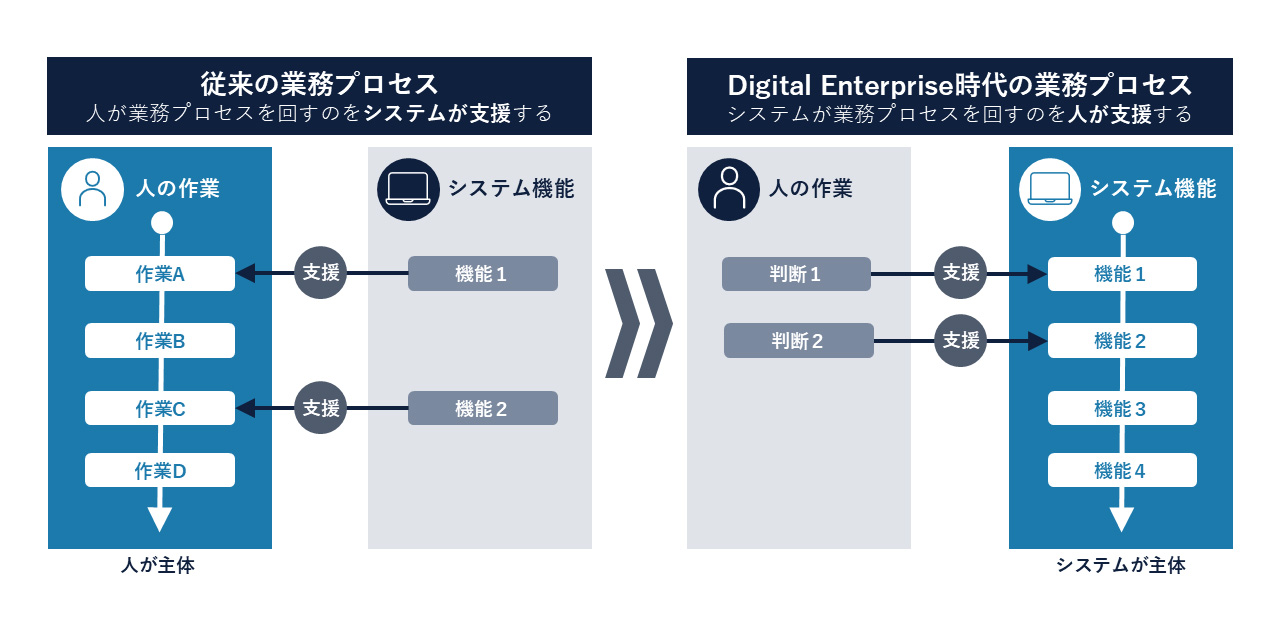

これらの変化を踏まえて野村は、「従来のシステムは業務の課題に対して作られていましたが、AIエージェントは人間が行っている業務を中心に構築できます。業務プロセスを思考プロセスと言い換えてもよいと思います。AIエージェントが正しい判断をするために、人が支援することになり、ここで主客逆転が起こります。このように、業務プロセスを回す人をシステムが支援するのでなく、業務プロセスを回すシステムを人が支援するという構図になるのです。」と指摘する。

従来のITシステムやアプリケーションがツールであったのに対し、AIエージェントは自分の代わりに、アシスタント、さらには部下やメンバーのような役割を担うようになる。そして、すべての判断の平均値を上げたり、少ない人数で多くの業務をこなせるようになったりする。

これに伴い、情報システム部門の役割にも変化が訪れる。市民開発が前提となり、ユーザー自身がPoCを実施する環境では、従来のように要件をまとめてユーザーに応じた環境を準備するというシステム開発のあり方から、ユーザー自身が開発しやすい環境を提供するという役割へと転換していくと考えられる。

(2)AIは採用、育成、人材配置にまで影響をもたらす

AIは組織にも影響を与える。野村は「知識のある人がさらに多くのことを成し遂げられる世界になれば、そのような人の処遇をどうするのかという問題に直面するでしょう。また、AIが人の作業を代替することで、従来のように若手に仕事を任せて経験を積ませるという育成方法が難しくなる可能性もあります。さらに、現在あるタスクという点だけで見れば、確実に業務の構成比は変わるでしょう」と分析する。すなわち、現在はAI活用を前提に企業戦略の再考が必要な局面にあるのだ。

この大きな変化における人とAIの役割分担をどう考えるかという課題に対し、Ridgelinezでは、CX(Customer Experience)、EX(Employee Experience)、MX(Management Excellence)、OX(Operational Excellence)の4つの視点(4X)で変革を推進することを推奨している。AI導入は単なるテクノロジー導入ではなく、経営アジェンダである。人の採用や育成、部署ごとの配置、そしてどのような価値を提供していくのかといった点まで検討する必要があるのだ。

「AIエージェントの活用は今が出発点であると捉え、地道に変革を進めていく必要があります。最も重要なのは、社員の意識、部署としての意識を変革することです。5年後の組織を見据えた人員計画やAIの構築計画などをトータルで考えていくことが、この大きな変化の中では不可欠でしょう」(野村)

AIと作る未来に残された人の価値とは―新たな可能性を創造するのは人ではなくAI―

6月9日に開催されたセミナー「AIエージェントで切り拓く新たな競争戦略」では、AIエージェントの構築と運用を全社的に進めるための方法について、田中氏、野村が意見を交わした。そこで語られた意見について最後に紹介しよう。

野村は「田中教授から紹介された、取締役会でのAIエージェント活用は素晴らしいアイデアだと感じました。一方で、業務で課題がある部分に適用して、実際に業務をしてもらうことが成功の鍵だと思います」と述べる。

田中氏も同意し、トップダウンで方向性を示しつつ、ボトムアップで具体的な成功事例を作るという両輪が、組織全体への展開を加速させると語っている。

AIエージェントが普及した世界で、人にはどのような価値が残るか? この根本的な問いに対して、野村は、「一言で言ってしまえば『外れ値』としての価値だと思います。生成AIを使い込んでいくと『そうだろうな』というもっともらしい答えは出てきますが、その時に、それとは違ったアイデアを出そうという気持ちが動くのが人ですから」と、AIが過去のパターンから最適解を導き出すのに対し、人間は新たな可能性を創造できるという本質的な違いを指摘します。

田中氏は、「戦略コンサルタントとしては私よりもAIエージェントの方が現時点で優れているでしょう」とコメントしたうえで、だからこそ人間に求められる能力も明確になったと言う。

最後に田中氏は、「人に求められるのは、それが本当に正しいかどうかを見抜くことができる、これまでよりもさらに深い専門性と、幅広い知識や教養です。それに加えて他の人にどう伝えるのかというコミュニケーション能力は、おそらくこれまで以上に求められるでしょう」と語った。

共鳴する社会展

共鳴する社会展