CLO制度で激変する日本企業の物流戦略─経営アジェンダ化の真意と、企業が取るべき次の一手―

- 関連キーワード:

2024年国会で可決された物資の流通の効率化に関する法律(以下、物流効率化法)の改正により、2026年4月基準を満たす特定の企業に「物流統括管理者(CLO)」の選任が義務付けられる。違反時の罰則規定を含む今回の法改正は、物流業務を“経営アジェンダ”に引き上げ、企業とその周辺業界にこれまでにない変革を迫るものである。

本コラムでは、このCLO制度の導入を単なる法対応で終わらせず、企業成長の新たな機会と捉え、物流を経営アジェンダとして昇格させるための具体的な示唆を提供する。 なぜ今、物流課題が社会課題となり、経営レベルでの対応が不可欠なのか。CLOという新たな役割が企業と業界にどのような変革をもたらすのか。企業はいかにしてこの変化に対応すべきか。これらの問いに対して、CLOの具体的な役割と、その設置がもたらす組織・業界の変化、そして企業が取るべき戦略的打ち手に焦点を当てて論じる。

なぜ今、物流課題は社会課題であり、経営アジェンダなのか?

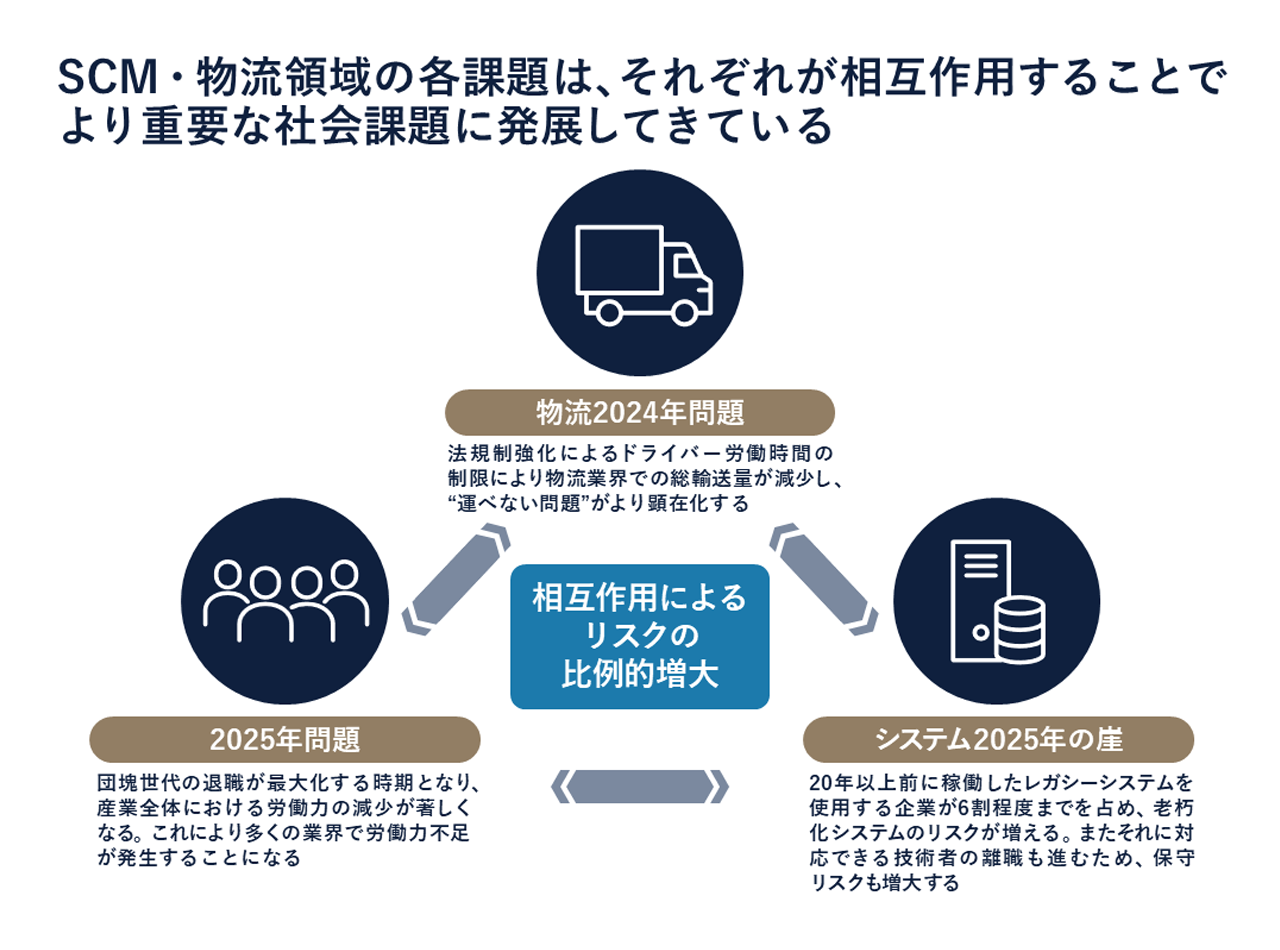

CLO制度の導入は、単なる法改正ではなく、日本の物流が直面する深刻な社会課題への抜本的な対応策として位置づけられている。これまで個別具体的な「部門課題」として捉えられがちだった物流は、もはや企業単独で解決できる範疇を超え、社会全体に波及する喫緊の「社会課題」へと変貌を遂げた。過去10年弱の国際情勢、マーケットの変化、人口構造の変動といった複合的な要因が物流を取り巻く環境を激変させている。EC市場のさらなる拡大や消費者ニーズの高度化は物流需要を増大させる一方、トラックドライバー不足や長時間労働といった「2024年問題」、加えて高齢化に伴う人手不足が顕著な「労働力2025年問題」が物流領域を深刻に圧迫している。さらにデジタル化の波への対応も急務であり、多くの企業が「システム2025年の崖」(既存システムの老朽化・複雑化により保守人員不足と改修コストが増大し、競争力低下や事業継続のリスクが生じる問題)を意識した物流/SCMのシステム再構築を迫られている。これらの課題は密接に絡み合い、社会インフラとしての物流サービスのレジリエンスに直接的な影響を与えている。これまでは物流という機能領域の中で部分最適で解決を目指せていたが、人口動態や労働に対する法規制などの変化が物流自体の環境をあるべき姿へ変化させてきたがゆえに、物流課題が領域単独で解決できるレベルを超え、社会課題に変化するという化学反応を生んだのである。

このような状況下で、企業は物流課題を経営アジェンダとして捉え、全社を巻き込んだ解決策を推進する「チェンジリーダー」を必要としている。その役割を担う存在として期待されているのが、新たに選任が義務付けられるCLOであると筆者は考える。本コラムでは、CLOをどのような立場や役職の人物が担うべきかについてはあえて深く立ち入らず、経営アジェンダとなった物流課題をより高い視座で幅広く関係者を巻き込みながら推進するための人材像とその具体的な進め方に焦点を当てて論じる。

CLO制度の全貌:義務化の背景と求められる役割

前章では、物流が社会課題へと変貌し、経営アジェンダとして捉える必要性があることを述べた。本章では、その解決策の1つとして導入されるCLO制度について、その具体的な内容、設置の背景にある政府の狙い、そしてCLOに求められる役割を深く掘り下げていく。

(1)CLOの定義と狙い

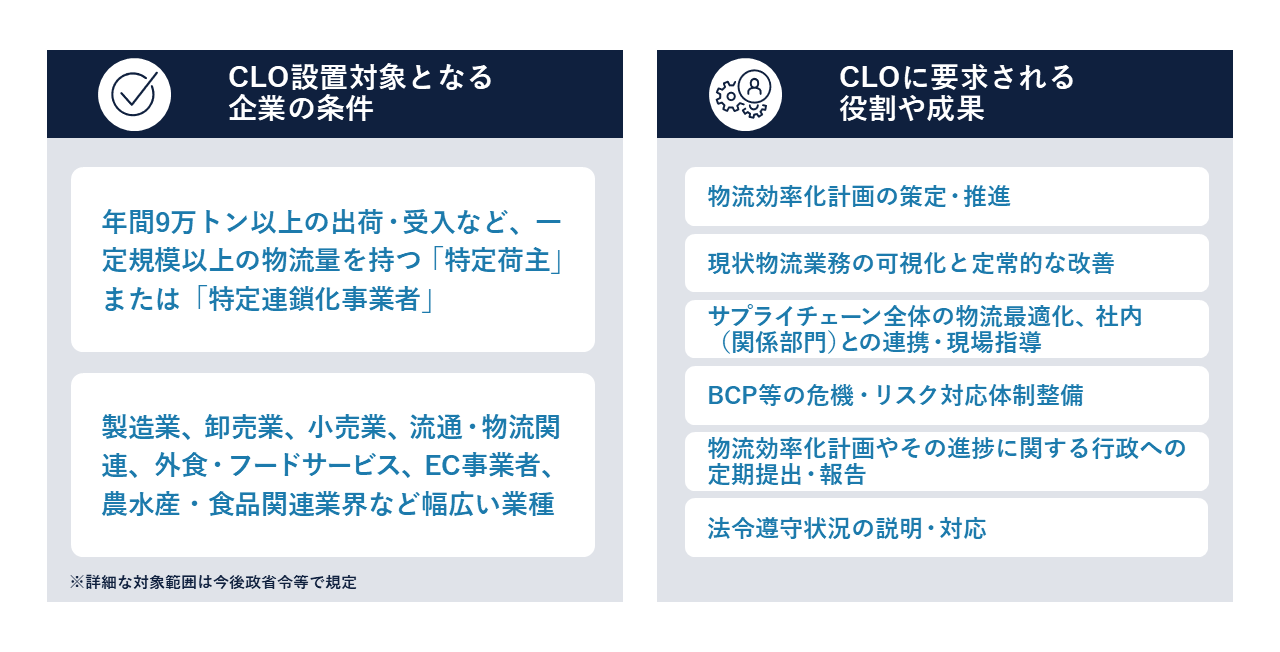

CLO(物流統括管理者)設置の制度は、2024年4月に「流通業務総合効率化法」の改正が成立したことにより、2026年4月1日から施行される。この制度では、一定規模(年間9万トン超の配送等)以上の「特定荷主」や「特定連鎖化事業者」に対し、社内にCLOの設置と、物流効率化計画の作成・行政への報告が義務付けられる。違反時には行政指導や100万円以下の罰金といった罰則が科されるため、対象企業にとっては喫緊の課題である。対象となる業界は製造業だけでなく、卸売業、小売業、流通・物流関連、外食・フードサービス、EC、農水産・食品関連などと幅広く、民間推計では1,500~3,000社程度が義務化の対象となるとみられている。その範囲は推し量り切れていない実情はあるものの、2026年までに日本国内に数千人単位で新たなCLOが誕生することになるだろう。

CLO設置が制度化された背景には、前章で述べた2024年問題に代表されるような物流に関わる労働力の不足など、物流業界が抱える深刻な課題がある。これらの課題はもはや個社や各部門で解決できる問題ではなく、緊急度が上がり、解決されなければリードタイム遅延やサービス品質低下といった問題が表面化し、経済全体への影響も避けられなくなる。そこで政府は、従来の部門最適を超えた経営レベルでの物流改革を推進するべく、2026年4月施行予定の「物流効率化法」改正によって、大企業荷主にCLOの設置を義務付けることとなった。

では、CLOには具体的に何が求められるのだろうか。CLOは物流現場に散在する課題を全社横断で把握し、サプライチェーン全体最適をリードする「司令塔」としての役割を担う。具体的に制度内で求められていることは表1にまとめたとおりであるが、要するに「会社としての物流戦略を立て、課題に取り組む体制を構築し、それを推進せよ」という命題であると解釈できる。

政府の狙いは、個社ごとの場当たり的な改善にとどまらず、標準化・可視化・外部連携による業界全体の「構造改革」を主導することである。省人化や効率化推進を背景に、持続的な競争力を生み出す「強い物流」を目指すことを企業に求めている。 一方、業界側には準備や体制見直しに対する負担が生じており、特に中堅・中小企業からは「物流統括管理者の人材確保や専門性」に対する懸念の声も上がっている。後段でも述べるが人材確保については業界構造も相まって中小企業には厳しい状況が予想される。また、特定の大手物流企業の機能集約が進むことで、サービスの標準化・価格硬直化・中小荷主の選択肢縮小などの副作用が指摘されており、業界再編や新たな競争環境の到来も予想される。

筆者の見解として、CLOに求められるものとしてもう一点挙げておきたいのは、「課題に対する視座の変化」である。これまで「物流課題」はその本質と乖離して、一般的には各企業内で閉じるような個別具体の「部門課題」の域を出てこなかった。しかし、「物流」が社会インフラとしての重要度を上げ、さらにそこにおける課題が「部門レベル」から「企業レベル」や「社会課題レベル」に上がってきたことにより、各企業で物流を主導するCLOには「経営」や「社会」まで視座を引き上げた対応が求められていくことになる。

こうした状況の中で今後は、各荷主間や荷主と物流事業者が協働し、CLOを核とした現場力と経営戦略の一体化によって持続的な物流革新を社会全体として進めていくことが期待されている。したがって、CLOの設置はコンプライアンス対応として「済ませればいいもの」ではなく、社会課題/経営アジェンダへ取り組むためのポジティブな組織改革として進めるべきであると筆者は考える。

(2)高度物流人材の育成との関係性

CLO設置制度に関連して、もう1つ重要な論点は、高度物流人材の育成とそのネットワーク構築である。高度物流人材の育成自体はCLO制度と密接にかかわっている。これまで日本では、物流関連の人材育成や、そもそも物流分野への取り組み自体が遅れていたことは否めない。このような状況下において、複雑化する物流課題に取り組むためには、高度物流人材の育成を図ることは急務である。政府は社会課題化した物流課題に対応するために、CLOと高度物流人材のコラボレーションを目指していると考えられる。そこで、この点について触れておきたい。

高度物流人材の育成は、物流業界の効率化・高度化に不可欠な基盤として政府・業界団体を挙げて推し進められている。国土交通省などが中心となり、大学と連携したSCM人材育成のためのリカレント教育プログラム支援や、産学官合同の人材シンポジウム等も実施中である。筆者は高度物流人材の育成自体はCLOの設置とイコールではないと考える。あくまで高度物流人材の育成は日本において後れを取ってきた物流領域の課題に対して、より高度な対応を図るためのものである。つまり、社会課題化した物流問題への対応においては、CLOが旗振り役や推進役を担い、実働部隊は高度物流人材が担うという構造になっている。現在、CLOになる人材には、これら高度物流人材を幅広く効果的に活用できる能力が求められている。また、高度物流人材についても、次のステップとして、より俯瞰的かつ経営的な視点で課題に取り組む能力を養い、その後CLOとして活躍する「次世代CLO層」としての期待がかかる。こういった層に対しては、より総合的人材としての経験値の蓄積も必要である。具体的には先端AI技術を取り入れDXを推進する知見や、海外事業経験なども含めた、幅広い視点での育成が必要である。マネジメント力やデジタルスキルを兼ね備え、現場実務リーダーなど幅広い経験値を積んだ人材の育成が重視されている。

こういった人材の交流の場として、CLO協議会が設置された。CLO協議会は、CLOの役割や有効な活動を普及し、産業横断的な情報交換と課題解決を目指すために、JPIC(フィジカルインターネットセンター、以下JPIC)などの業界横断組織主導で正式に設置されている。協議会では実際のCLO経験者や有識者が集い、物流現場との連携や先進事例の共有、関係省庁・産業界との対話・政策提言などを進めている。また、定期的な会合やカンファレンスを通じて、CLO間の連携強化や育成プログラムの展開も行われている。こうした環境から、今後の目指すべき姿としては、優秀な物流人材の集団が企業内に完結せず、業界内ひいては業界横断で課題に取り組んでいくことが望ましいと考える。

CLOが牽引する企業変革:組織・人材・業務プロセスの再構築

前章ではCLO制度の概要と政府の狙いを解説した。本章では、CLOの設置が企業内部にどのような変革をもたらし、企業が物流課題をどのように乗り越えていくべきか、具体的な組織・人材・業務プロセスの再構築の視点から考察する。CLOは単なる法対応の担当者ではなく、企業全体の変革を推進する「推進剤」としての役割を担う。

(1)物流課題を議論する「場」と「登場人物」の変化

CLO設置は、企業における物流課題の議論のあり方と、それに携わる「登場人物」を根本から変革する。これまで物流課題は、多くの場合、物流部門内部やその周辺で部分最適に議論・解決されてきた。しかし、CLO制度の導入は、物流課題を企業全体の経営アジェンダとして位置づけ、全社的な取り組みを促すものである。

具体的には、以下のような変化が起こる。

- 全社的な議論の場の創出

- 人事(HR)部門や財務経理部門は、物流における人材確保やコスト管理といった側面から、これまで以上に物流課題に深く関与するようになる。

- 営業部門は、商談獲得後の物流実務を物流部門任せにするのではなく、ラストワンマイルまで含めた顧客体験全体を「自分事」として捉える必要が出てくる。

- マーケティング部門は、在庫波動や調達計画を無視したキャンペーンを一方的に推進するのではなく、物流部門と密接に連携し、サプライチェーン全体を考慮した戦略立案が求められるようになる。

これらは一部の部門の例だが、要するに、従来のように物流に関する課題を他部門が「他人事」として扱う姿勢は許されなくなるということだ。

- CLOを中心とした部門横断的連携

- CLOは、物流部門の統括管理者として、各部門とフラットに議論を交わし、企業運営全体における物流の最適化を推進する役割を担う。

- 物流部門側も、CLOを中心に据え、物流課題に全社で取り組むべく、積極的に他部門を巻き込む戦略を立てる必要がある。

- これにより、経営層レベルで連携された課題が、実務レベルで全従業員によって解決されるという、物流課題への取り組みが全社員にとって「自分事」となる時代が到来する。

CLOの設置を契機として、物流課題はもはや現場だけの問題ではなく、企業全体が取り組むべき経営の中核テーマへと発展する。各部門は物流を「自分事」として捉え、営業・マーケティング・人事・財務といった社内のあらゆる部門がCLOを中心に横断的かつ戦略的な連携を求められる。この変革の本質は、物流に関わる意思決定や課題解決が、従来の一部門の最適化から全社的な最適化や事業成長に直結するものへと変質し、企業組織や業界そのもののあり方も再編されていく点にある。つまり、物流というテーマが全従業員の経営アジェンダとなる時代が、本格的に幕を開けようとしているのである。

(2)CLOが牽引する「具体的な打ち手」:戦略策定とデータ活用

前項では、CLO設置が物流課題を議論する「場」と「登場人物」にどのような変化をもたらすかを述べた。本項では、その変化を踏まえ、CLOが物流課題を乗り越えるための具体的な「How」、すなわち「打ち手」に焦点を当てて論じる。

CLOは自らが推進役となり、物流部門を主たるプレーヤーとして課題の解決に向けて取り組むことになる。従来と異なるのは、その課題が経営アジェンダとしてより高次元で取り組まれるべきものであるという点だ。これまでのように部門内に閉じていた解決方法から脱却し、経営レベルで議論を深めなければならない。

そのためには、以下の2点が不可欠である。

- 戦略と計画の策定

CLOは、単なる日々の業務改善にとどまらず、中長期的な視点に立った物流戦略を策定し、具体的な計画に落とし込む必要がある。国がCLOの要件として戦略の策定や報告義務を盛り込んでいるのは、この戦略的視点の重要性を示している。

- KPIなどのファクトデータ活用

策定した戦略や計画の策定だけでなく、KPI(重要業績評価指標)などのファクトデータに基づいた客観的な議論が不可欠である。データを活用することで、現状を正確に把握し、施策の効果を測定し、継続的な改善サイクルを回すことができる。

政府はこのように中長期的な視野とデータに裏打ちされた議論を経営層と行うことで、物流部門もこれまでのような営業部門や製造部門などの指示ベースで進行する「受け手業務」から脱却し、発言権を持つ「提案型」の部門へと進化することができる。また、他部門や業界他社など「対外的な」発信力を身につけることによって、初めて社会課題化した物流課題に一丸となって取り組む体制が整うのである。その中心となって牽引していくことこそ、まさにCLOに求められている姿である。

CLOの「あり方」と「業界の変化」:人材とエコシステムの未来

前章までで、CLO設置の背景、制度詳細、それが企業内部にもたらす変革について考察してきた。本章では、CLOという役割がどのような人材によって担われるべきか、その設置が物流業界全体にどのような変化をもたらすのか、人材とエコシステムの未来という視点から深く掘り下げていく。

(1)CLOに求められる「モデルケース」となる人物像

CLO設置に伴う人材市場の動向は未成熟な側面が多く、CLOに求められる適切な人材像もまだ十分に定まっていないのが実情である。理想を言えば、物流現場に精通した専門性だけでなく、全社的な経営視点と、課題を構造的に捉えるハイレベルな視座を兼ね備えた人材が望ましいとされる。そのうえで、高度物流人材の育成過程で培われるようなITやDXのリテラシーなどを身につければ、今後さらにデータドリブンが加速する物流領域においてもDX推進が可能となり、企業競争力の向上に資するものと考えられる。

実態としては、物流現場で経験を積んだ、いわゆる“たたき上げ”人材が持つ現場レベルでの視点や課題解決の手法、人脈などを含めた社内事情への理解が武器となることは多い。しかしたとえ現場出身者であっても、「自社カルチャーへの過度な忖度」や「旧来の枠組みのバイアス」から脱却し、客観性と推進力を持たねばならないという点が、CLOという役割の本質である。従来との大きな違いはCLOがコストセンターとしての物流部門にとどまらず、経営アジェンダを積極的に提起する「起爆剤」となり得るという点である。特に製造業において物流費の占める割合は非常に大きいにもかかわらず、物流部門には依然として上流部門からの指示ベースで対応し、効率アップや作業改善等の自発的な業務姿勢が見えない受け身思考の強い業務運用が散見されている。その結果、時に理不尽なまでのコスト削減が求められ、運送業者など業界下流へのしわ寄せが生じ、業界全体の成長が阻害されてきたことは否定できない。CLOの設置により、「もの言う物流部門」への進化とともに、物流課題を積極的に経営アジェンダとして提起する流れが強まることを期待したい。

こうして捉えてくるとCLOは社会課題解決を推進する起爆剤となることが本質的に求められているものでもあり、役員を一人増員するという話ではないことが見えてくる。そこでは“管理者”と訳されているように、実務的な遂行能力があれば役職は問わないという考え方もできる。例えば、外資系企業で見られるように、部長級の人材がCxOとして特定領域を担うケース(例:役員級でないCxOとして情報システム部長がCIOを担うケース、内部統制や監査の担務部門長がCROとなるケースなど)を参考に、まずは迅速なCLO設置が合理的な対応策と考えることもできる。しかし、結果的に求められる対応範囲の視座の高さを考慮すれば、一定数以上の役職での設置が妥当であるという結論に至る。

一方、会社法上の役職にこだわらず人材像を定義するのは難しい。その要因として、ロジスティクス領域とSCM領域の重複や区別が曖昧であることが挙げられる。各企業におけるSCMとロジスティクスの範囲設定と融合の方針を踏まえ、CLOが担う領域と、SCMやIT、財務といった他の管理系部門を統合したCxO体制の構築を中長期的視点で検討すべきである。CLO設置はまだ始まっていない段階ではあるが、やがて人材市場において、「CLO人材の標準的な要件」が定まっていくことは想像に難くない。今、求められているのは、「物流専門性」、「経営視座・推進力」、「AIや自動化など最先端技術へのアンテナ」といった資質であるのは明白である。

いずれの観点からも、物流が経営アジェンダに昇格した暁には、人材流動やJPIC等を活用した人材交流が活発となり、結果として業界横断的な共同配送モデルや標準化の促進につながる可能性も高いと考える。

(2)CLO設置がもたらす「業界構造の変化」:協調と競争の新たな局面

前項でCLOに求められる人物像を論じたが、こうしたCLO人材の登場と交流は、物流業界全体に大きな構造変化をもたらす。本項では、この変化が「協調と競争」の新たな局面をどのように生み出すのかを具体的に考察する。

CLO人材同士の交流や議論が及ぼす影響の1点目は前項でも述べた共同配送の模索や標準化促進がもたらすポジティブな変化である。物流領域の専門性に加え、経営レベルでの決定権や主導権を持ったCLO層が、個人のネットワークや業界団体、JPICなどのプラットフォームを活用することで、共同配送・標準化・拠点共通化等、従来は実現が難しかった施策を推進する可能性が高まっている。例えば、美容関係の業界団体のSCM部会では、志を持ったSCM・物流・ITの管理職層が知恵と情熱で協働し、業界における革新的な受発注プラットフォームを作り上げたという事例がある。これと同様のスクラムをCLO達が集まって進めることで、業界が抱える労働力不足対策や自動化の促進など産業構造を変革する取り組みの実現が期待できる。

こうした変化には、サプライチェーンを構築する中小企業や物流事業者などもスピード感をもって対応する必要がある。特に物流事業者には、荷主企業へのサービス内容やアプローチの大幅な見直しが迫られる可能性がある。より広い知見や経営視座に基づくベンダー選定、パートナー体制の再構築、SLA設定やKPI管理などが標準となり、市場全体がデータドリブンな運営形態へと進化することが想定される。

これまで述べてきたとおり、筆者はCLOが経営視座で物流業務を推進・管理し、各種人材が一丸となって社会課題解決への土壌づくりに取り組むことを期待している。これまで多くの社会課題に対して企業や業界がタッグを組んで立ち向かってきた。ビジネス領域で言えば、前述した美容業界の受発注基盤の構築、業界で言えば、輸送機器メーカーと先端IT技術ベンダーの協働による自動運転実証などが例として挙げられる。他方、一部業界では共同配送の検討や実証が行われているものの、企業規模や意思決定レイヤーにずれがあることで、スピード感をもって推進できていないケースが散見される。しかし、物流領域が社会課題へと格上げされた今日、個社ごとの対応では乗り切れないことは自明である。したがって、社会課題への対応について、共同化を通じて戦略思考で実行するリーダーの役割が重要となり、各企業で明確に「CLO」という肩書と権限を持つ者がリーダーとして推進することが求められるのだ。

具体的な施策の実現に向けては、各社の思惑調整が出発点となる。その土台としてCLO同士の連携や新たなイノベーション創出の場が重要であり、CEOレベルの経営層の交流、行政主導あるいはコンサルティングファームなどが開催するセミナーやカンファレンスなどのプラットフォーム拡充が業界や階層を超えて求められていると考える。CLOや物流部門全体でアンテナを高くし、交流を加速していくことが具体的な第一歩となるだろう。

(補足)人材の偏在リスクと中小企業の対応

一方で、CLO設置がもたらすネガティブな側面として、物流人材の囲い込みによる大企業への能力集中が想定される。CLO設置を意識した企業が高度物流人材を囲い込み、大手企業へ人材が集約されることで、中小企業では物流現場力やノウハウが流出し、機能低下が懸念される。その結果、中小企業を中心とするCLO設置対象未満の企業における物流人材の不足や組織の弱体化、機能の外部移管や集約化等、業界構造全体にひずみが生まれる可能性がある。

このようなリスクに対し、中小企業は自社戦略とポートフォリオを再度概観し、自社のポリシーや強みを人材市場にしっかりと訴求して十分な物流人材を確保する必要がある。ひいてはそれが、自社の成長に伴う高度物流人材の育成や将来のCLO設置の準備となっていくことを認識すべきである。

CLOが目指すべき高み:企業成長を加速させる戦略的役割

今後CLO導入が本格化する中で、これまで述べた、人材の偏りによる機能低下のような副作用をいかに緩和させ、物流課題の経営アジェンダ化やコラボレーションによる協業の加速のようなメリットといかにバランスをとって業界の持続的成長につなげていくかが問われている。その中で、CLOは何を目指すべきかを最後に整理しておきたい。

繰り返し述べてきたとおり、CLO自らが物流課題の経営アジェンダ化をしっかりと自覚し、自身のプレゼンスを高めていくことが最も重要である。物流課題は、もはや部門内で閉じていたものが企業レベルにボトムアップされただけでなく、社会全体の問題として企業に対応を求めるトップダウン型の課題へと変化してきている。

CLOが目指すところは、中長期経営計画のような自社の強みや哲学を軸とした戦略を、経営アジェンダ化した課題に結びつけ、組織を牽引するパッションを持った人材として、企業経営に責任を持つことであると考える。それは、単なる物流の効率化にとどまらず、企業と社会全体の持続可能な発展に貢献する、極めて戦略的かつ影響力の大きい役割なのである。

Ridgelinezは、物流領域における「人」を起点に発想する企業変革を推進しており、今回のCLO設置に伴う人材や組織の変化について強い課題感を持っている。特に製造業や流通業など関連業界を支援するIndustry Groupと、業務領域、人材・組織領域を幅広く支援するCompetency groupの知見を融合させることで、CLO設置とその後の物流業界における人材、組織、業務の変革を成果につながるように支援する体制を構築している。

CLO設置後の直接的な体制整備だけでなく、その前段階であるオペレーション改善、コスト管理の高度化、KPI管理体制の整備といった準備段階から支援を提供している。これにより、CLO設置後のスムーズかつ迅速な成果創出に貢献できると考えている。

私たちは物流専門領域の知見、先端AI技術を軸としたデータ利活用の推進、人材領域における組織改革の知見という3つの要素を掛け合わせ、その効果を最大化することで、日本の社会課題にまで昇華した物流課題の解決に尽力されるCLOの方々への支援を拡大していく所存である。

共鳴する社会展

共鳴する社会展