AI×DDM(データドリブン経営)

AIが変える経営のダイナミズム

今、企業を取り巻く環境はますます複雑になっています。技術革新、消費者行動の変化、地政学的リスク、パンデミックなど様々な要因が絡み合い、企業が自社の事業状況を正確に把握することさえ難しくなっています。こうした中、AIの進化がこの課題を解決できる時代が到来しています。AIが膨大で複雑な情報を整理・分析し、紐解いてくれるのです。

AIは経営に大きな変革をもたらすでしょう。ただし、その実現のためには、組織のあり方やマネジメントのスタイル、さらには経営層や従業員一人ひとりの意識や行動も大きく変わる必要があります。特に日本企業は、計画を重視し、慎重に意思決定する文化が根強く、急な変化への対応が苦手な企業も少なくありません。AIにデータ分析や経営管理の一部を任せて、経営層は新規事業の創出や将来の戦略立案に注力し、従業員はAIと対話しながら必要なデータを瞬時に把握し、自ら判断・即行動する。こうした働き方への転換によって、企業全体が変化に素早く対応できる体制へと生まれ変わります。

これからの経営にとって変革を成功させる鍵となるのは、AIの分析力と人間の判断力を掛け合わせ、新しい意思決定プロセスを築くことです。

AIが経営者の頭脳を再構築する

従来の経営は、過去のデータに基づいた予測をベースにして計画を立てるため、社会や社内の変化によって予期せぬ事態に直面した際、予測にその事態が反映されないために曖昧な判断に頼らざるを得ないことがありました。しかし、AIが経営の中枢に入り、膨大なデータを高速に分析することで、一度のシミュレーション結果に頼るのではなく未来のシミュレーションを傍らに置きつつ常に最新の情報に基づいて選択・判断することが可能になります。

AIがデータの処理・分析を担い、人は変化のシナリオをAIにインプットしながら、シミュレーションを通じて最適な意思決定を行う。「どこに注力すれば、どの事業の売上がどれだけ伸びるのか」といったメカニズムをAIが解析し、最適に調整する役割を果たします。

このように、経営者の頭脳がAIによって機能拡張し、経営は確実に次のステージへと進化していくのです。

AIが創る未来型経営

企業は、未来を先読みして自ら選択し、迅速に行動する組織へと進化します。

AIが複数の未来シナリオを提示し、経営層はそのシナリオを比較・検討しながら、最適な戦略を選択する。これが、これからの「予測型経営」の姿です。

さらに、現場でもAIがリアルタイムで状況を分析・提示し、従業員が自ら判断して行動する「自律型組織」への変革が可能になります。経営から現場までが一体となって、柔軟かつ迅速に変化に対応できる組織が実現するのです。

1. 予測型経営—経営者は未来を選択する

年初に計画を立て、それを見つめ続ける従来のマネジメントでは、急激な変化が起きた際に計画を大きく見直すことが難しく、柔軟に対応できません。また、特に戦略的な意図や力強い牽引もなく、自然な流れに任せた馬なりの計画では、変化に応じた大胆なリソースシフトや経費削減といった施策を見直すためのシミュレーションも困難です。

そこで、AIを活用した計画策定が有効となります。商談やプロジェクト、人件費といった細部のデータを収集し、確度などの経験値も加味しながら、ゼロベースで計画を立てることができるのです。さらに、AIは常に最新の情報に基づいて計算を継続するため、状況に応じた最適な判断をリアルタイムで導き出せます。

したがって、年初に固定的な計画を立てる必要がなくなります。計画と実績を比較することの意味は薄れ、常に最新のポテンシャルを把握しながらシミュレーションを繰り返し、「これから経営を良くするために何を選択すべきか」を考える経営へとシフトすることが可能になります。

経営者は未来をシミュレーションしながら最適な判断を下す「予測型経営」を実現することができるのです。

2. 自律型組織— AIと協働する意思決定

多くの企業では、現場の従業員が経営層に対して定期的に報告を行い、その報告に基づいて上層部が意思決定を下すという流れが一般的でした。しかし、現場では業務負担が大きく生産性が上がらない、部門間での情報共有が遅れて業務が滞る、現場の実情が経営層に正しく伝わらず現実とかけ離れた指示が下されるといった課題がありました。

AIを活用することによって、過去の「結果」を振り返る報告業務に時間を費やすのではなく、リアルタイムの「状況」を共有することで、従業員自身が戦略の方向性を理解し、自ら最適な行動を選択できるようになります。経営層からのトップダウンの指示を待つのではなく、現場は現在の状況を即座に把握し、変化に応じて柔軟に対応することが可能になります。

これにより、従業員は単なる指示の実行者ではなく、AIと協働しながら自律的に意思決定を行う存在へと変わっていきます。組織全体がより機動力を強化し、変化に即応できる体制へと進化するのです。

ヒエラルキーからネットワーク型組織への進化

こうした変化を実現するには、従来のヒエラルキー型組織から、AIを中心に据えたネットワーク型組織への転換が必要です。従来のヒエラルキー型組織では、意思決定が上層部に集中し、情報が部門ごとに分かれて伝達されるため、情報の遅延や歪みが生じやすく、全体的な判断力を欠いていました。また、部門ごとの役割分担は明確でも、部門間の連携が不十分だったため、組織全体での迅速な対応が難しいという課題がありました。

ネットワーク型組織では、AIが中心となり、データが組織全体でリアルタイムに共有されます。これにより、各部門は即座に状況を把握し、情報を即時に交換することができるため、迅速で的確な意思決定が可能になります。こうして、企業はよりフラットでダイナミックな組織へと進化し、変化の激しい市場に迅速に適応できるようになるのです。

業務シーン

① Zero Budget Planning

これまで財務部などが担ってきた予算編成業務は、Zero Budget Planning(ゼロベース予算編成)へシフトしていきます。従来のように各部門から数字を集め、ヒアリングを重ねて積み上げていた予算編成は不要となり、最新の情報に基づいてリソースシフトや経費の組み替えをリアルタイムで行う業務へと変わります。

例えば、経費管理も「例年通り」ではなく、何にどれだけのコストがかかっているのかをAIがリアルタイムに可視化・モニタリングします。支出の妥当性を継続的に評価し、必要に応じて担当者に確認や提案を行う仕組みに変わります。

「事前に決める」のではなく、「必要に応じて動かす」予算管理へとシフトすることで、企業は変化に強い組織へと進化します。

② KPI Orchestration

従来の経営管理は、売上や利益といった数値目標を設定し、その達成を目指す形が一般的でした。しかし、数字を追うあまり、現場の実態に合わない施策が優先されることも少なくありませんでした。

AIを活用することで、企業は「数字を追う経営」から「行動の結果として数字がついてくる経営」へと変わります。AIは長期的な戦略と短期的な目標のバランスを維持しながら、現場の状況に応じた最適な行動目標(KPI)を設定し、従業員に共有します。

これにより、従業員は売上や利益などの数値目標を意識するのではなく、「今、何をすべきか」を理解し、行動に移すことができます。

こうして、単なる数値目標の達成ではなく、具体的な行動へとシフトし、持続可能な成長を実現する、新たなマネジメントスタイルへと進化します。

③ Seamless Collaboration AI

AIが日々の業務データをリアルタイムで収集・分析し、事業の状況を把握するため、経営層と現場の双方に必要なタイミングで必要な情報を直接提示します。これにより、現場は過去を振り返るための報告業務に追われることなく、今やるべき仕事に集中できるようになります。

さらに、経営層が現場のリアルな状況を常に把握する一方、現場も経営の考えや判断の背景を理解しながら業務に取り組めるようになります。AIが双方をつなぐハブとなり、「経営と現場が一体となって動く」新しい情報連携のスタイルが実現するのです。

Ridgelinezが支援できること

Ridgelinezは、経営層・ミドルマネジメント・現場の三層に対して、それぞれが果たすべき役割とデータ活用のあり方を再設計し、AIを活用した意思決定プロセスへの変革を支援します。

変革構想から制度設計、現場実装・定着化までEnd to Endで対応します。

・アセスメント(現状評価)に基づき、KPI設計・ITアーキテクチャ・組織再設計を統合的に支援

・AIモデルやデータマネジメントの実装だけでなく、経営と現場の意思決定プロセスを変革

AI × 経営管理の融合領域に強みがあります。

・Zero Budget PlanningやKPI Orchestration、Seamless Collaborationといった先進テーマを、“仕組み”と“現場業務”の両面から実行支援

PDCAとAI活用を一体化した新たなマネジメントモデルを構築します。

・経営戦略の定義から、データ連動型のダッシュボード構築、現場自律型の運用ルール設計まで支援

・「考える → 決める → 実行する」をAIが伴走し、組織のスピードと柔軟性を最大化

AI×DDM サービスメニュー

<ROIC最大化>

- Advanced ROIC Magement

- KPI Management Optimization

- Advanced Budget Planning

<経営戦略>

- 予測型経営 with AI

- Data Driven Portfolio Management

- Risk Management with AI

<事業管理>

- Data Driven Management for 事業管理

- Data Central Operation with AI

<FP&A改革>

- Financial Synchronization

- FP&A組織変革 with Simulation Model

AI×DDM(データドリブン経営) 事例紹介

「DDM企業化」へのPoint(Basement)

多くの企業がデータドリブン経営の実践において、情報を集約し効率的に扱う段階にとどまっている中、「DDM企業化」とは、経営判断や組織運営そのものがデータ駆動型へと変革された状態を指します。

この状態に至るためには、経営層が描く理想像を具体的な業務や仕組みに落とし込む難しさや、現場の目の前の課題を解決しながら組織内で理解と共感を広げ、浸透させていく必要があるという課題があります。

実際に、ある不動産会社においても同様の課題が見られました。

現場では情報管理が属人的に行われ、PLなどの経営指標のエスカレーションがブラックボックス化し、その中身や根拠が十分に共有されないという問題がありました。 また、経営層からはストック型ビジネス安定化のための「良質な商品設計」の指示が出されていたものの、現場では経理上の売上指標に重きを置いた管理が優先され、短期的な目標追求へとすり替わってしまうという乖離も発生していました。

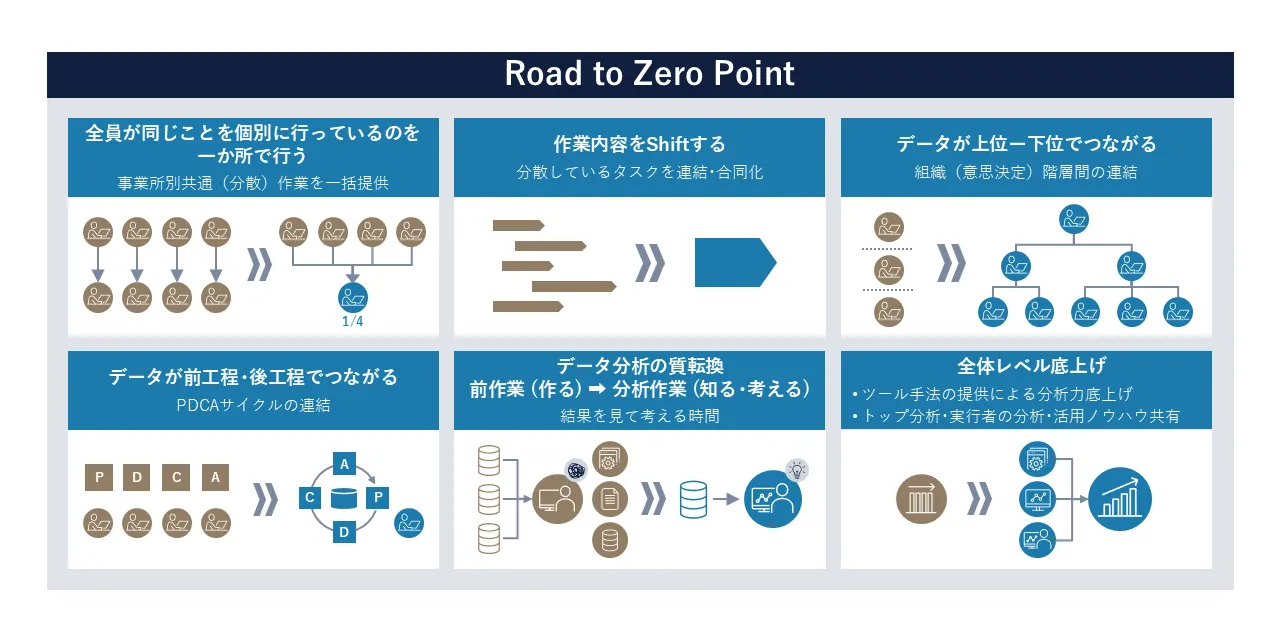

そこで、Ridgelinezは、経営のマネジメント変革を全社組織で理解させ定着させる「DDM企業化」を実現するためのPoint(Basement)を定義し、その組み合わせによってチェンジマネジメントを実践するフレームワークを開発しました。このBasementは6つのポイントで構成され、シンプルな構造になっています。本事例においても、同様のアプローチを適用し、情報の一元化を図ることで、経営層から現場までが同じ意味をもつデータを共有しながら意思決定できる状態を構築しました。これにより、単年度計画の策定からモニタリング・是正までを、全社で統一された認識のもとで推進するチェンジマネジメントを実現し、具体的な成果につなげることができました。お客様からは、「データがつながり、活用可能な状態となったことで、組織のあり方やRoles & Responsibilities(R&R)の見直しにもつながり、アドバンスドなデータドリブン経営への準備が整った」との評価をいただいています。

図1 DDM企業化へのPoint(Basement)

テーマ

それぞれのテーマに合わせた

Ridgelinezのアプローチや事例などをご紹介します。