AI×Life Science

医薬業界に必要とされる戦略的転換と変革のポイント

医薬業界は現在、大きな変革期を迎えています。創薬モダリティの多様化、患者中心の医療提供、アンメット・メディカルニーズ(有効な治療法がない疾患への医療ニーズ)への対応など、事業環境はますます複雑化しており、従来のビジネスモデルからの転換が求められています。AI創薬や個別化医療といった医療ビッグデータを活用したデータ駆動型の治療アプローチの確立は、研究開発の効率化や成功率向上をもたらし、同時に新たな市場創出へとつながります。これらの取り組みは、刻々と変化する環境に適応し、持続可能な企業活動を実現するための重要な鍵となります。

医療パラダイムシフトによるビジネス変革はテクノロジー企業の新規参入によって加速しています。新型コロナウイルス感染症のパンデミックにおけるmRNAワクチンの短期間での開発・普及例に見るように、バイオインフォマティクスや創薬AIなど最新テクノロジー活用の必然性が増しています。

大手製薬企業の研究開発に焦点を当てると、新興テクノロジー企業との協業やM&Aを通じてデジタル領域の強化を図っており、従来の低分子薬中心の開発から変化し、再生医療や遺伝子治療、デジタル医療などの研究テーマ拡大とパイプラインの強化を加速させています。しかし、これらの取り組みには、複雑化するニーズへの対応や、高度な技術開発を要する研究テーマの推進といった課題が伴います。さらに、多様化する製品ポートフォリオの管理が難しく、研究開発投資額は年々増加の一途を辿っています。このような状況下で、投資を早期回収し、次世代の研究テーマにリソースを最適配分するためには、開発から上市までのサイクルを高速化することが喫緊の課題となっています。

これらの課題に対して、AI活用による3つの変革ポイントの考察とRidgelinezが取り組む解決アプローチをご紹介します。

変革ポイント①:AI創薬によるドラッグデザイン・リポジショニング

創薬研究の計算機シミュレーション化(in silico)

2000年代以降の計算科学技術の進展により、創薬ターゲットの特定、化合物スクリーニング、臨床試験デザインの最適化など、複雑な統計処理を要する作業が計算機上で遂行可能となり、大幅な研究開発期間の短縮やコスト削減を実現しています。近年注目を集めるAlphaFoldは、アミノ酸配列情報から三次元構造をほぼ実験水準の精度で推定できるようになり、創薬ターゲットの同定や活性部位の解析が飛躍的に効率化しました。さらに、高性能な分子シミュレーションツールの登場により、計算機上(in silico)で効率的に化合物スクリーニングを実施できるようになり、候補化合物の性質や活性を事前に評価・予測するアプローチが一般化しました。

Ridgelinezでは、AIシミュレーションによるアミノ酸間の原子距離に基づく構造分析を行い、インフルエンザ流行型を予測することにより、ウイルスの突然変異に対応したワクチン開発の効率化を支援しています。

今後は創薬研究AIエージェントを活用した創薬プロセスの自動化へ

今後の創薬R&Dにおいては、驚異的な速度で性能向上が進む大規模言語モデル(Large Language Model: LLM)の活用が重要なテーマになります。最近では、質問を個々のステップに分割して推論過程を踏む推論モデルが発展し、文書作成やデータ分析、プログラミング支援など、より広範囲な知的生産活動を代替する可能性が拓けました。これにより、これまで人間の研究者が担ってきた複雑な分析や判断をAIが代替し、研究プロセスを大幅に自動化・効率化する「創薬研究AIエージェント」の実現が身近なものとなっています。

創薬研究AIエージェントは、研究者が手作業で行ってきた多岐にわたるデータベースやツールの連携、分析結果の総合的な解釈による新たな仮説の立案といったプロセスを一貫して処理し、自律的に諸々のデータベースへのアクセス・API(Application Programming Interface)の活用を行うことで、ビッグデータの収集・整理・分析をスピーディに実行します。また、自社の技術シーズを有効活用し、開発の効率化を実現するドラッグリポジショニングの領域でも、LLMによる自然言語処理と従来の構造予測モデルを組み合わせることにより、膨大な文献や臨床試験情報を横断的に分析し、相互作用や副作用、作用機序に関する潜在的な手がかりを導き出すことが可能となります。

AIエージェントは、研究サイクルを効率化し、研究者の知見や研究領域を超えた新たな発見、用途の開拓を促進する、研究開発に必要不可欠なコア技術になると考えられています。これらを実現するには、自社の製薬研究プロセスおよびワークフロー(ターゲット分子の探索、化合物スクリーニング、臨床試験デザイン、さらにはデータ解析やレポート作成)を標準化してAI活用のユースケースを見出すことや、研究開発を含む部門横断のデータ管理・統合によるデータ活用基盤の構築など、AIによる意思決定支援・業務代替範囲を拡張するための活用戦略や仕組みの整備が必要となります。

Ridgelinezでは、業務変革に向けたAI活用戦略の構想からAIエージェント開発・導入まで、AI活用による効率化や付加価値向上を支援しています。特に研究開領域においては、国立研究開発法人や大学との共同研究により開発した知識探索AIとAIエージェントを組み合わせ、化学原理に基づいた社内外情報の紐づけによる知識抽出と具体的なアプローチへの落とし込みにより、研究テーマ探索や研究仮説の立案を行っています。

変革ポイント②:デジタル治療法へのアプローチシフト

デジタルアプリケーションが保険承認された”薬”となる時代へ

生成AIの登場やIoTデバイスの普及・高度化により、従来の薬理作用に依拠しないデジタル技術を用いた健康・医療管理が進んでいます。この分野は「デジタルヘルス」として注目されており、特に医療機器として活用される「デジタルセラピューティクス(Digital Therapeutics; DTx)」は、ソフトウェアやモバイルアプリなどを通じて患者の認知や行動変容を促し、治療の一翼を担う新たな治療方法として期待されています。DTxは、非侵襲で副作用が少なく、持続的な機能改善や拡張が可能な点で、従来の治療法にはない選択肢を提供する、新たなマーケットとして注目を集めています。現在のDTxでは認知行動療法や食事療法・運動療法など従来療法に基づくアプローチとして、患者にパーソナライズした情報提供により行動変容一般を支援するサービスが多くを占めますが、将来的には、アプリケーションの使用を通じて、視覚や脳の知覚反応から患者に効果的な生体反応や体内物質の分泌を促すことで、薬を投薬した際と同様の効果を得ることが可能になると考えられます。このように、患者向けのアプリケーションが薬に変わって治療効果を生み出す「デジタル医薬品」として認識されるようになるでしょう。また、IoTデバイスを通じて収集される患者バイタル・ライフログを活用することで、個人に最適化された個別化医療の実現や、継続的な患者接点の創出による予防・予後ケアの強化が可能になります。製薬企業にとっても競争力の強化につながる新たなビジネスモデル創出の重要領域であると考えられます。

テクノロジー企業との協業を前提とした研究開発戦略・ポートフォリオ組み立ての必要性

DTx領域参入において、システム開発企業、アカデミア、製薬企業が連携し、臨床エビデンスの構築やサービス開発を進めるケースが増えています。糖尿病向けDTxを開発するDario Health社がフランスの製薬大手サノフィと戦略的提携を結んだケースをはじめ、現在、多くのDTx製品開発において大手製薬企業とテクノロジー企業の連携が進んでいます。製薬企業にとっては、薬物療法とデジタル療法のシナジーによる治療効果の向上を目指し、DTxを考慮したアプローチを図ることが重要となります。さらに、自社に強みのある疾患領域において、包括的なサービス提供を目指し、特定疾患の予防から治療、予後にわたるプラットフォームを構築する動きが加速すると思われます。この動きに対応するためには、自社ポートフォリオの整理と外部技術とのシナジーを最大化する戦略的な体制構築が求められます。

DTxを通じた患者接点獲得によるデータアセットの蓄積

DTxは、患者との接点を創出し、アプリ利用を通じて蓄積されるデータを活用することで、さらなるビジネス拡張の機会をもたらします。患者の治療アウトカムや行動特性、生活環境に関するデータを収集・分析することが可能となり、予防や予後ケアを含む「ペイシェントジャーニー」全体を支援することが可能です。一次情報を持つ製薬企業を中心に、DTx開発企業・医療機関、保険者が協業し、予防・治療・予後を包括するサービスプラットフォームを構築することで、患者の状態の把握や医療提供における意思決定が効率化され、各ステークホルダーが共通の目標に向けて行動できるエコシステムが形成されることが期待されています。

Ridgelinezでは、大学病院等と連携し、AIを軸としたデジタルアプローチによる医療ソリューションの企画・開発に取り組んでいます。例えば、認知症患者の早期発見や共生社会の実現に向けて、高齢者の歩行状態の分析による認知症可能性の推測や、本人のライフスタイルに合わせた運動メニューの推薦など、運動療法が提供可能な技術・アプリケーションの研究開発を行っています。

変革ポイント③:バリューチェーンのAIファクトリー化

AIを中核としたデジタルオペレーションモデル

医薬品の研究開発・提供には、研究所や製造拠点、物流拠点、医薬品卸、病院・診療所など、多くの組織やステークホルダーが関与しており、これらのバリューチェーンを効率的に機能させるオペレーションモデルの構築と運用が求められています。

各ステークホルダーが業務で蓄積する膨大なデータを統合し、AIがリアルタイムで連携・分析を行うことで、研究開発から製造、財務からサプライチェーンマネジメントまで、ビジネス全体を推進するデータ分析プラットフォームを構築します。このデジタル化されたオペレーションモデルが競争力の鍵となるのです。

ここでいう「AIファクトリー化」とは、単一業務での断片的なAI活用・導入に限ることなく、オペレーション全体でのデータ収集、分析、意思決定、実行といった一連のプロセスをAIが自律的かつ継続的に行い、まるで工場のように効率的かつ自動的に価値を生み出す仕組みを構築することを指します。これにより、医薬品バリューチェーン全体が、AIによって常に最適化され、生産性が最大化される状態を目指します。

サプライチェーンデータの統合による医薬品流通プラットフォームの実現

医薬品流通では、効率性と品質保証を両立し、安定供給を実現することが求められています。そのため、製薬企業・医薬品卸・病院間の連携強化は喫緊の課題です。必要なときに必要な量を患者に届けるため、在庫不足やサプライチェーン分断への対応策として、在庫情報・需要予測・物流データを組織の垣根を超えてリアルタイムで共有し、需給バランスを最適化する仕組みの構築が不可欠となります。

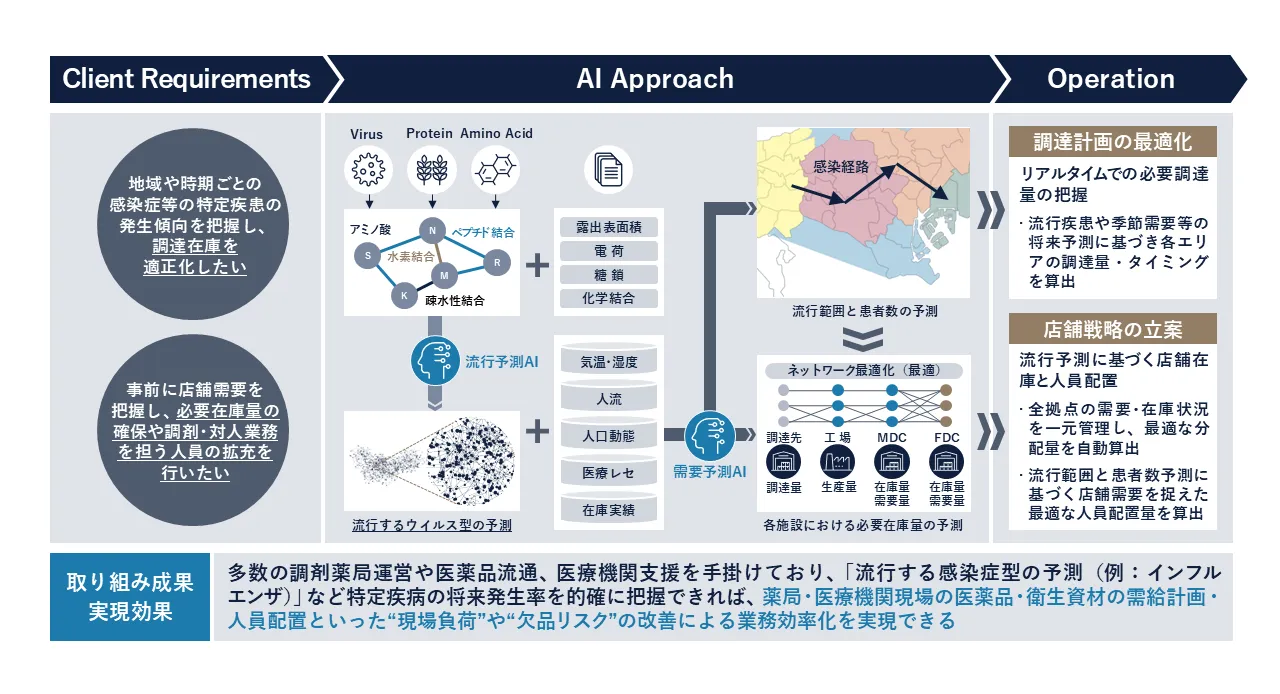

サプライチェーンを横断したデータ蓄積・統合によるビッグデータ管理とAIの活用例として、流行ウイルス型の予測や病院・薬局での処方記録の分析に基づく季節変動・地域特性などを考慮した薬剤需要の予測、それらの予測結果に基づく各施設・中継倉庫の必要在庫量の適正化や効率的な配送ルート・輸送手段の組み合わせ最適化などが挙げられます。

また、温度や湿度など、医薬品の品質に影響を及ぼす物流条件をモニタリングし、輸配送中に異常が発生した場合にサプライチェーン全体での対処も可能となります。

図 需要予測AIを核とした店舗在庫管理に関わるオペレーション変革イメージ

Ridgelinezでは、需要予測に基づく需給計画の最適化や効率的な配送ルート予測に基づく配送計画の最適化といったサプライチェーンマネジメントの中核を担うAIモデルの開発・適用による業務変革や、構築したAIの効率的な運用かつ持続的な高度化を実現するプラットフォーム構築をご支援しています。

このように、従来、人間や組織のノウハウに依存していたプロセスが、統合されたデータ、アルゴリズム(≒AI)、ソフトウェアを実行エンジンとしてAI主導に置き換わることにより、複数の製薬企業が主導する医薬品物流の効率化に関わる取り組みがサプライチェーン全体を見据えた包括的なものとなっています。

Ridegelinezが支援できること

急速に進化を遂げるテクノロジーと複雑化する医療ニーズにより医薬業界が直面するパラダイムシフトとその対応に向けたAIの重要性について、製薬企業の研究開発に焦点を当て、その考察とRidgelinezが実践するアプローチをご紹介しました。

AIの急速な進化により、従来の試行錯誤的な創薬プロセスからLLMをはじめとする高い推論能力を活用した研究開発スタイルへと大きく変化し、さらにはプロセス推進をAIが担い、研究者による業務上のボトルネックを解消するオペレーションモデルの構築が競争力確保のための必要要素になることを述べました。

また、DTxを代表とする医薬品に依存しない新たな治療パラダイムの出現についても触れ、IoTデバイスやモバイルアプリを通じた患者データの収集・解析により、個別化医療や継続的な治療フォローの実現に加えて、データ1次収集者としての価値提供が医薬業界に求められることが想像されます。

最後に、バリューチェーン全体のAI化によってコアプロセスがデータに基づいた最適な意思決定とその遂行を実施でき、運用サイクルの継続によるデータの蓄積・分析・モデルの再学習といったさらなる拡張をもたらすことが期待できます。

このように、Life Science領域へのAI活用は大きな変革可能性を秘めています。Ridgelinezでは、下記に示す「R&Dオペレーション変革」、「研究テーマデザイン・イノベーションマネジメント支援」、「ビジネスエコシステム構築支援」により、医薬業界のDXを支援します。

AI×Life Science サービスメニュー

- R&Dオペレーション変革

- 研究テーマデザイン・イノベーションマネジメント

- ビジネスエコシステム・プラットフォーム構築支援

AI×Life Science 事例紹介

大手化学メーカー様:研究プラットフォーム構築支援

クライアントが抱える課題として、化学物質リスクを評価するための実験動物への毒性試験や試験結果を通じた毒性メカニズム解明(分析)の効率化が求められていました。

試験の作業効率や毒性評価の精度は、研究員の経験や知見に依存し、毒性メカニズムの解明においては、研究員の専門領域に閉じない新たな分野の知見も含めた分析・観察が必要となります。

Ridgelinezでは、医師、獣医師、研究員の方々の知見を学習させた複数の実験動物や様々な臓器を対象とした毒性病理評価AIの構築とその運用により、業務負荷および経験依存が高い毒性評価業務の自動化を支援しました。

また、大規模な論文や文献の分析からインサイトの抽出・紐づけを行い、研究テーマや研究部門を横断したナレッジグラフ(知識情報ネットワーク)を構築し活用することによって、研究員の知識・知見の拡張や新たな気づき創発による研究開発の高度化を支援しています。

自治体・地方公共団体様:データ駆動型の健康医療政策立案(EBPM:Evidence-based Policy Making)支援

近年、エビデンス(合理的根拠)に基づく効果的な政策立案とその遂行の必要性が高まっています。クライアントの問題として、住民の健康リスクを把握し、健康改善に結びつく事業の実施やハイリスク者への効果的な介入ができていないことが挙げられていました。

Ridgelinezでは健康医療データ(健康診断・医療レセプト・介護レセプト)を活用した住民の健康リスク予測モデルにより、脳血管疾患や糖尿病等の重症化可能性のあるハイリスク者の抽出(予測)を行い、効果的な介入策を提示するシミュレーションモデルを構築いたしました。

さらに、各自治体・地方公共団体で独自に進められている政策遂行プロセスを標準化し、上記のようなAI活用による政策の有効性向上によって、地域格差のない住民健康リスク解消を支援しています。

テーマ

それぞれのテーマに合わせた

Ridgelinezのアプローチや事例などをご紹介します。