製造業の未来を支える変革:生成AIとデータ活用の可能性(1)

第1回:製造業を取り巻く環境と課題―属人性を超えて知をつなぐ製造業の未来―

日本の製造業は今、かつてない変革の岐路に立たされている。労働力不足の深刻化、とりわけ中小企業では人材確保が難しく、現場の持続的な運営に大きな影を落としている。加えて、DX推進においては、属人的な業務の多さやデータ活用の遅れが障壁となり、変革の成果を十分に得られていない企業が多い。経営層は、こうした現場の疲弊と変革の必要性の狭間で、難しい意思決定を迫られている。

このような状況下で注目されるのが、生成AIとデータ活用による業務変革の可能性である。Ridgelinezが提案するアプローチは、業務の可視化・標準化を通じて属人性を排しデータ基盤の整備とAIによる意思決定支援を両輪とすることで、現場に余力を生み出し、付加価値の高い業務へのリソースシフトを可能にする。生成AIは、ベテラン技術者の知見を若手に継承し、設計や保全業務の高度化を支援するだけでなく、一般業務の効率化にも寄与する。

本コラムシリーズでは、製造業が直面する課題を整理し、生成AIとデータ活用がいかに経営層の意思決定と現場の変革を支えるかを、具体的な事例とともに紐解いていく。 経営層が未来を見据え、現場とともに歩むための一助となれば幸いである。

第1回は、製造業の構造的な危機と変革の方向性を探る。

静かに進行する危機:避けられない変革への道筋

日本の製造業は今、静かに進行する構造的な危機に直面している。製品の複雑性は年々増し、品質要求はかつてないほど高度化している。顧客はより高性能で、より信頼性の高い製品を、より短い納期で求める。市場は待ってくれない。開発期間は圧縮され、設計・製造・検証の各工程にかかる負荷は増す一方だ。

このような状況下で、現場は従来のやり方では立ち行かなくなりつつある。熟練者の経験に頼った対応は、複雑化する製品仕様や短納期要請によって限界を迎えている。加えて、「2025年版ものづくり白書」(※1)が示すように、製造業全体で高齢化が進行し技能・技術の継承が課題となっている。一方、中小企業では人材確保が困難であり、採用難や育成力不足が顕著である。技術継承の断絶はすでに現場の至るところで顕在化しており、今後数年でベテラン層の退職が集中することで、「知の空白地帯」が組織内に広がるリスクが高まっている。

こうした現場の疲弊は、企業全体の変革力にも影を落としている。現場が変化に対応する余力を失っている中で、経営層は次の一手を模索している。市場の要求は厳しさを増し、製品ライフサイクルは短縮され、競争環境は加速度的に変化している。加えて、脱炭素化の要請、地政学的リスクの高まり、そしてデジタル技術の進展など、外部環境も容赦なく企業に変革を迫っている。

このままでは、日本の製造業が長年築いてきた「現場力」や「品質力」といった強みが、サプライチェーン全体の脆弱化とともに失われていく可能性がある。属人的な知が継承されず、組織的な再現性を欠いたままでは、国内製造業の競争優位性は徐々に失われていく。とりわけ、グローバルな供給網において日本が担ってきた「高品質・高信頼」のポジションは、今や危機に瀕している。

こうした危機を乗り越えるためには、属人性を排し、データを活用できる基盤を整えることが不可欠である。Ridgelinezは、業務の可視化・標準化を起点に、データ基盤整備とAIによる意思決定支援を組み合わせることで、この課題に応えるアプローチを提案している。

現場の疲弊と経営の危機感。その間に横たわるのは、変革を実行に移すための組織的な基盤の脆弱さである。今、製造業に求められているのは、こうした複合的な制約条件の下で、いかに持続可能な競争力を再構築するかという問いに、真正面から向き合うことである。属人性を超え、知をつなぎ直すこと。それは、日本の製造業が再び世界に誇れる強みを取り戻すために必須の取り組みである。この構造的な危機を乗り越えるためには、属人性を排し、知をつなぐ仕組みの構築が不可欠だ。

DXの理想と現実の乖離:実践知と形式知の新たな関係

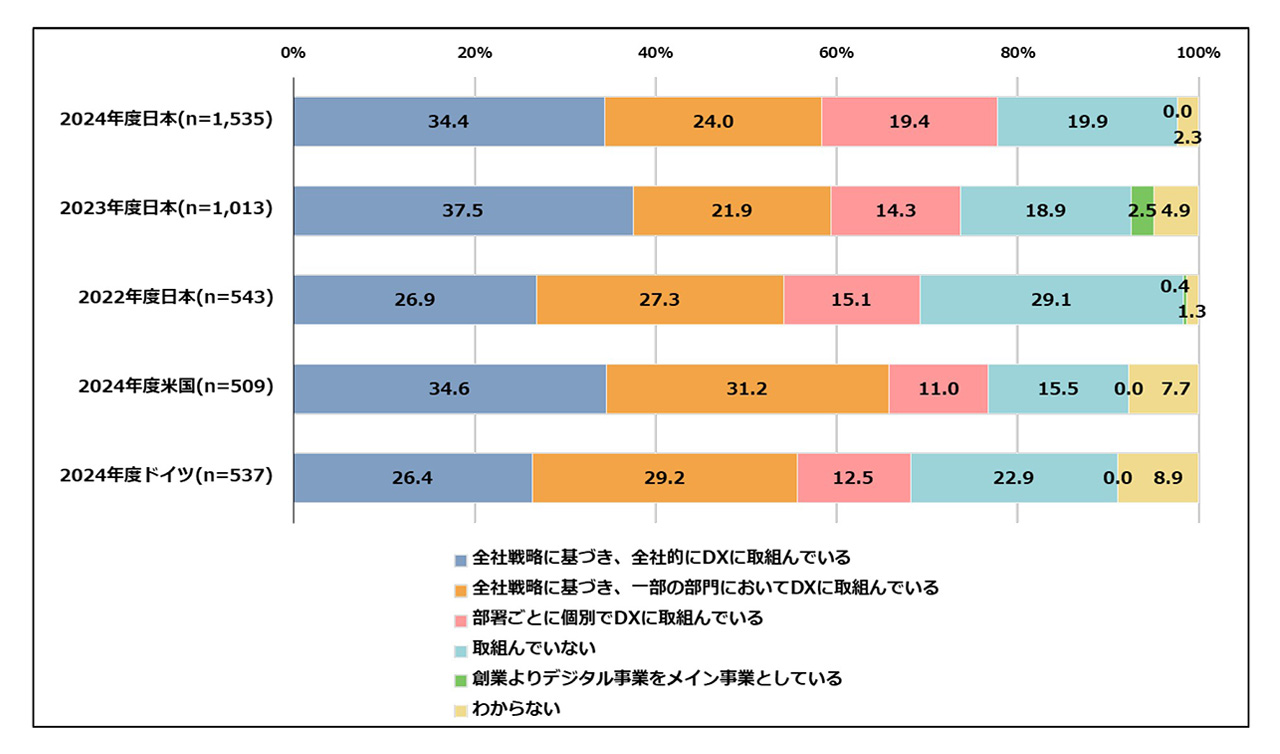

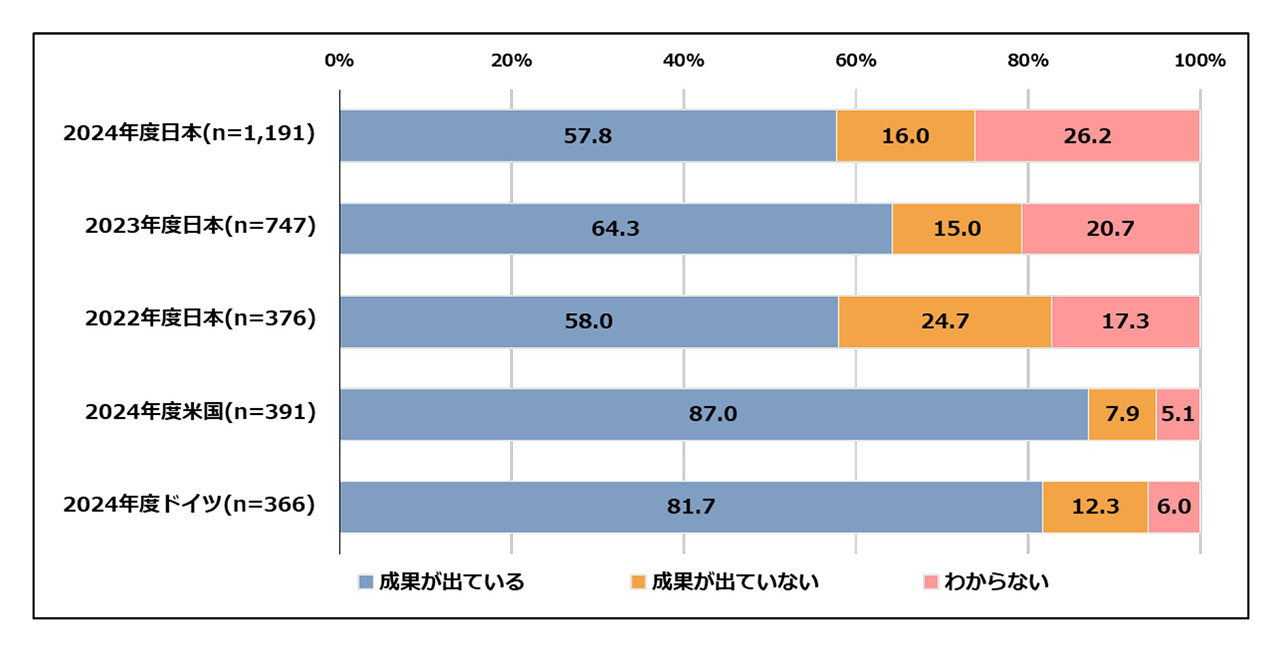

DX(デジタルトランスフォーメーション)は企業の競争力を左右する重要な経営課題として定着しつつある。市場環境の変化に対応し持続的な競争優位を確保するために、多くの企業が本格的な取り組みを進めている。しかし、IPA「DX動向2025」(※2)によれば、日本において何らかの形でDXに取り組んでいる企業の割合は、2022 年の 69.3%から2024年は77.8%に増加し、着実にDXが企業に浸透しつつあると言える(図1)。しかし、2024年に「成果が出ている」と回答した企業の割合は57.8%にとどまっている(図2)。我々が支援してきた経験から、製造業では属人的な業務が多く、データが活用可能な形で蓄積されていない傾向にあると言える。

(出所:独立行政法人情報処理推進機構『DX動向2025』)

(出所:独立行政法人情報処理推進機構『DX動向2025』)

この「属人的な業務」とは、単なる非効率な作業を意味するものではない。むしろ、その属人的な業務に培われた「実践知」こそが製造業の競争力の源泉となる。実践知とは、現場での経験に基づき、具体的な状況に柔軟に対応する力であり、マニュアルには書ききれない判断や工夫を積み重ねたものである。

例えば設備保全の現場では、異音の種類や振動の感覚から故障兆候を察知する力がベテランの経験に依存している。設計業務では、過去の設計変更で生じた不具合の記憶がレビュー時の判断に活かされている。品質管理では、検査基準を満たしていても「このロットは危ない」という直感がトラブルの未然防止につながる。これらの判断は数値や手順書では表現しきれず、属人的な実践知として現場に蓄積されている。

この実践知は現場の創造性や対応力の源泉である一方で、属人的な知のままでは再現性や継承性に乏しい。ベテランが退職すれば、その知は組織から失われる。若手が育つには時間がかかるうえ、現場には質問や相談がし難い空気があり、知の継承が進みにくい。結果として、現場は「知の断絶」に直面する。

こうした課題に対し、これまでも多くの企業が形式知化による対応を試みてきた。標準作業手順書の整備、教育マニュアルの作成、ナレッジ共有ツールの導入など、いわば「知を文書にする」取り組みである。しかし、こうした従来型の形式知化は暗黙の前提や経緯まで含む「状況依存の複雑さ」を十分に捉えきれず、形骸化するケースも少なくない。「マニュアルはあるが、実際には使われていない」「標準手順が現場の実態と乖離している」といった声は、今なお多くの現場で聞かれる現象だ。

重要なのは、実践知を形式知化すること自体が目的ではないという点である。形式知化は知の一部を共有・再利用可能な形に変換する手段にすぎず、実践知の全体像や文脈を捉えるには限界がある。形式知が現場の判断力を完全に代替するわけではないため、実践知の背景を踏まえた知の活用が求められるのである。

つまり、実践知と形式知は対立するものではなく補完し合う関係にある。今、製造業に求められているのは、実践知の価値を損なうことなく、それを組織全体で活用可能な知へと変換し、共有・再利用できる仕組みを構築することである。形式知化はその一手段にすぎないため、実践知の文脈や判断の背景を保持したまま、知を活かすための柔軟な知識基盤が必要とされているのだ。

このような知の変換と活用を支える手段として今、注目されているのが、生成AIとデータ活用である。これらの技術は、現場に埋もれた知を、文脈ごと捉えて構造化・再編成することにより組織全体で活用し、継承することを可能にする「知の媒介者」として機能する可能性を秘めている。

ゆえに、DXの本質は実践知と形式知を補完させる仕組みづくりにあると言える。

(※2)「DX動向2025」(独立行政法人情報処理推進機構)

知の活用を支える技術の進化とその可能性:経営判断を加速するAIの力

これまで述べてきたように、属人的な実践知を継承し、現場の判断力を失わないために製造業が今取り組むべきは、知を活用可能な形で再構築して組織全体で共有・再利用する仕組みの整備である。その鍵となるのが、生成AIをはじめとする自然言語処理やデータ統合技術の導入である。

これらの技術は現場に蓄積された非構造データ、例えば作業報告、設計レビュー、点検記録、会話ログなどを分析し、判断の背景や経験の蓄積を抽出・構造化することで、属人的な知を文脈ごと再構成する。従来のマニュアルが「何をするか」を示すものであったのに対し、これらの技術は過去の判断に至った背景や選択肢の比較、その結果に至るまでの経緯を含めて提示する。これにより、単なる手順の模倣ではなく、状況に応じた判断の再構築が可能になる。

例えば、ある設備トラブルに対して「以前は部品交換で復旧した」という情報だけでなく、「なぜそう判断したのか」「他の選択肢は何だったのか」「その後どういう結果になったのか」が共有されることで、現場の担当者は自らの状況と照らし合わせながら、より確信を持って判断を下すことができる。こうした知の背景があることで、経験の浅い技術者でも「なぜこの対応が妥当なのか」を理解し、納得したうえで行動できるようになる。結果として、判断の質が属人性に左右されず組織としての対応力が底上げされるのである。

設計業務でも、過去の設計変更に伴う不具合情報やレビュー履歴を活用することで、初期段階でのリスク回避が可能となる。一般業務においても、社内申請書の作成や問い合わせ対応などの業務が過去の履歴に基づき自動化・効率化され、現場の負担が軽減される。こうした知の活用は、単なる継承にとどまらず、業務の質とスピードを同時に高めることで、結果的にコスト削減や新製品開発期間の短縮といった経営指標にも貢献するだろう。

属人的な知を損なうことなく再現性と継承性を備えた形で組織に蓄積し、現場の判断力を補完する。結果としてミスや手戻りが減少し、現場には余力が生まれる。その余力が新たな改善活動や付加価値創出へと振り向けられることで、持続的な競争力の再構築につながるのだ。したがって、生成AIとデータ活用は、知の再構築を現場で機能させ、業務変革を加速する推進役となる。

変革の意思と組織の未来:現場とともに歩むRidgelinezのアプローチ

このように、知の活用によって現場の対応力を高め、属人性の壁を越える道筋が見え始めている。しかし、こうした変革は技術の導入だけで自然に進むものではない。現場が疲弊し日々の業務に追われる中で、変革に取り組む余力を持ち合わせていないのが実情である。

生成AIをはじめとする技術は、知の継承と業務の高度化を支える有力な手段である。しかし、それはあくまで道具にすぎない。その道具に意味を与えるのは、組織としての目的意識と現場の知を尊重する姿勢である。実践知を単に形式知へと変換するのではなく、その背景や文脈を踏まえた活用を通じて、組織全体の判断力と対応力を高めていくことが重要である。

この変革は、属人性の排除だけでなく、サプライチェーン全体の再構築にもつながる。日本の製造業が持つ現場力や品質力を、属人的な知から組織的な知へと昇華させることで、国内の製造基盤は再び強靭なものとなるだろう。逆に言えば、今この変革に取り組まなければ、日本の製造業が担ってきたグローバルサプライチェーンの中核的役割は、静かに失われていく。

変革は、単なる技術の導入だけで完結するものではない。技術は変革を支える重要な要素であるが、それを真に活かすためには、組織の意識と構造にも変化が求められる。現場やミドル層が自律的に改善に取り組めるよう、経営層はその方向性を示し、環境を整える役割を担う。知の活用を軸にした業務変革を組織全体で推進することで初めて、技術はその力を発揮するのだ。だからこそ、技術・組織・現場をつなぐ協働設計が鍵となる。具体的なアプローチについては次回詳述する。

本コラムシリーズ第2回では、Ridgelinezが提案する「業務変革×生成AI活用」の具体的なアプローチと導入事例を紹介する。経営層が自社の未来を描くためのヒントとなるような視点を、実践に基づき探っていきたい。

共鳴する社会展

共鳴する社会展