認知症はどこへ向かう——認知症基本法の施行から2年、共生社会を動かす「認知症DX」と「共生OS」

- 関連キーワード:

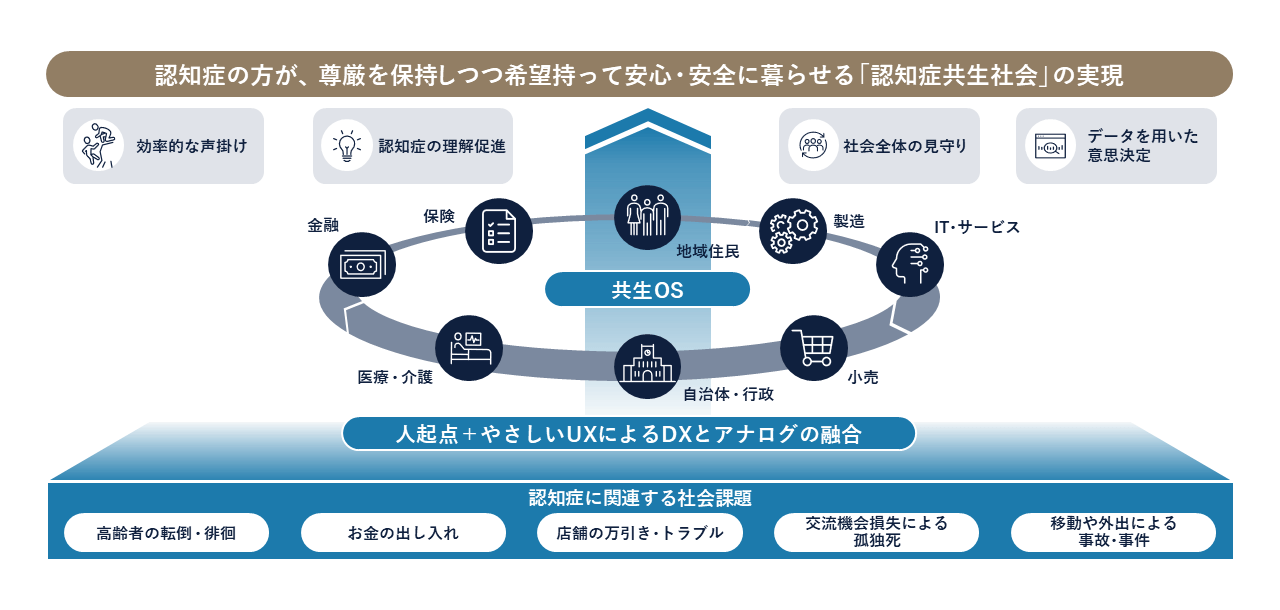

認知症は、もはや医療や介護の現場だけで完結する課題ではない。認知症を「治す」だけでなく、認知症の人を含む誰もが尊厳と希望を持って暮らせる「共生」を社会標準にすることが求められている。2024年1月施行の認知症基本法では、認知症を医療課題から社会全体の課題へと位置づけ直し、当事者・家族・医療・介護・自治体・企業が協働するための枠組みが示された。これらの社会実装を加速させるエンジンとなるのが、後述する「認知症DX」と「共生OS」である。認知症患者の生活に溶け込んだ行動データを活用して「やさしいUX」を設計し、「気づく・つなぐ・続ける」を地域に根付かせることが重要だ。

本コラムでは、自治体のDX責任者や都市OS・スマートシティを担う経営層、さらには交通・小売・金融など生活インフラを支える企業のCxO・新規事業責任者に向けて、認知症を個別施策の集合体としてではなく、社会の設計課題として捉え直す視座を提示する。

1.社会課題、地域課題としての認知症——「生活の連続性」をどう守るか

高齢化の進展により、認知症は稀な出来事ではなく日常の一部になった。厚生労働省による認知症および軽度認知障害(以下、MCI)の高齢者数と有病率の将来推計の研究(※1)では、2022年の認知症高齢者数は約443万人、MCIが約559万人と、合計1,000万人を超える規模に達している。さらに、2040年には認知症高齢者数は約584万人、MCIは約613万人に及ぶと見込まれ、高齢者の約3.3人に1人が認知症またはMCIに該当する見通しだ。

独居の高齢者も増えていく中で、認知症になっても地域で暮らしていける環境づくりが大きな社会課題、地域課題であり、「誰もが認知症やMCIになり得る」ことを理解し、共生社会の実現に向けて公助、共助、自助すべてにおける取り組みを進めていく必要がある。また、高齢者の生活動線は自宅・近隣・店舗・交通に概ね集約される。認知症の行方不明者は多くが5km圏内で発見されることから、半径5kmの見守り協働圏が重要であるといわれる。

このような背景や課題を目の前にして、我々は生活習慣の変化や医療の進展を踏まえた政策・サービスを再設計すべきである。認知症がもたらす問題は「記憶」に関するものだけにとどまらない。買い物、移動、金銭の管理、服薬、対人関係など生活横断の「小さな困りごとの連続」が、本人と家族の負担を増幅させる。しかし、医療・介護・就業支援・金融・小売・交通の各場面における情報はそれぞれ部分最適にとどまり、分断されがちだ。その結果、認知症に対して「気づきが遅れる」「つながりが途切れる」「支援が続かない」ことが生じている。この分断をつなぎ直す視点が、生活起点のDXなのである。

(※1)内閣官房健康・医療戦略室、厚生労働省「認知症施策推進関係者会議 資料9『認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究』(九州大学 二宮利治氏)」

2.認知症基本法が示した転換点——「人中心」を法で明確化して2年、制度理解は追いつかず

「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(以下「認知症基本法」)は、2024年1月1日に施行され、認知症を医療の枠から社会の課題へと据え直した。尊厳の保持と希望、差別や偏見の解消、地域包括ケア、研究・人材育成などの理念を明文化し、地方自治体に推進計画の策定を努力義務として促した。さらに、国は2024年12月に「認知症施策推進基本計画」を閣議決定し、2029年度までの計画期間で実装を進める。

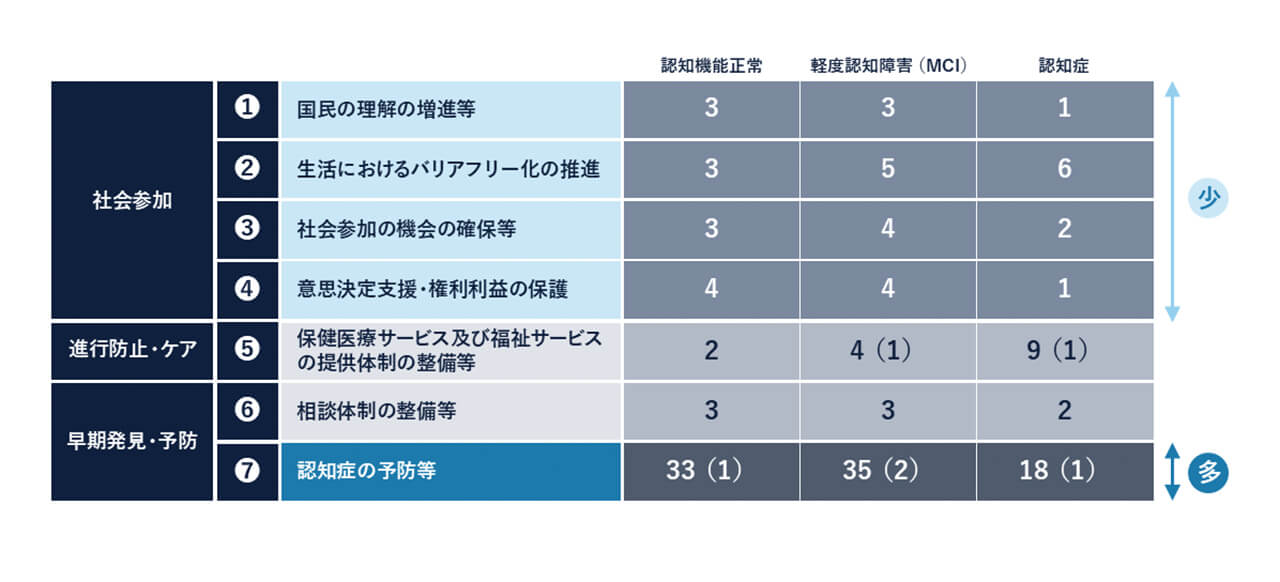

「認知症施策推進基本計画」では認知症基本法の施行に合わせ、12の基本的施策を掲げている。各施策における目標や役割と、施策に関わる課題解決に寄与すると考えられる認知症DXに関わるソリューションの一例を図1に示す。①~⑦は認知症に関わるすべての人の生活をいずれかの方法で支援する手段であり、特に①~④は社会参加、⑤は進行予防やケア、⑥⑦は早期発見・予防のカテゴリーに分類できる。⑧~⑫はそれらの手段をより多く生み出すためのアカデミアや行政による仕組みに関わる内容のため、本コラムでは対象外としている。

(出所:厚生労働省「認知症施策推進基本計画」、認知症DX事例に関する各社公開情報を基にRidgelinez作成)

2025年10月公表の内閣府「認知症に関する世論調査」速報では(※2)、「認知症の人と接する機会がある」が約60%。自分が認知症になった場合の不安は「家族に身体的・精神的負担をかける」74.9%、「できていたことができなくなる」66.2%と高い。

一方で、認知症基本法については「成立したことを知らない」75.8%、「成立は知っているが内容は知らない」16.4%と、内容を把握していない人が9割を超えていることを示しており、法の理念を日常のUXへ翻訳する「実装フェーズ」を本格化させる必要があると言える。

(※2)内閣府政府広報室「認知症に関する世論調査概略版(速報)」(令和7年10月10日掲載)」

3.認知症DXの現在地—「やさしいUX」で、気づく・つなぐ・続ける

「認知症DX」という言葉は、しばしば医療データの高度化やAIによる早期発見といった文脈で語られる。しかし、真に問われるべきは、技術の高度化そのものではなく、それが本人や家族の生活をどのように切れ目なく連続的に支えるのかという点にある。医療データにとどまらず生活の行動データを統合し、「データと人」を介して支援と共生の質を高める取り組みが必要だ。その取り組みの1つとして、本コラムでは「やさしいUX」の活用に注目したい。「やさしいUX」とは、生活の中に自然に存在している行動データを用い、本人に新たな負担や操作を求めることなく、やさしくユーザー体験を設計することを指す。

医療データから行動データまで多種多様なデータを用いてサービス化されている認知症DXのソリューション全57件に基づき、基本的施策と認知機能レベルに対するカバー範囲の分布を図2に示す。なお、複数の施策・認知機能レベルをカバーするソリューションは複数回カウントしており、図中の括弧内の数字は、医療機器もしくは医療機器プログラム(以下、SaMD)として薬事認可を取得もしくは申請を予定している3件のソリューションがカウントされている。この図から、⑦認知症の予防等のための手段がSaMDを含めて最も多く、認知症の診断を受ける人を減らすための予防策が多く検討されていることが分かる。一方、①国民の理解の増進等、②生活におけるバリアフリー化の推進、③社会参加の機会の確保等、④意思決定支援・権利利益の保護といった社会参加を促すソリューションは少ないため、高齢者の生活動線の中で認知症の診断を受けているかどうかにかかわらず共生を実現するための手段に目を向ける必要があると言える。

(出所:認知症DX事例に関するWebサイト(詳細はExcelで整理)をもとにRidgelinezが作成)

認知症は医療機関における診断を受けた後に「治す」か「ケアする」かの選択ではなく、診断有無にかかわらず日常生活の中での「暮らしの連続性」をどのように守るかが重要な視点だ。今後、社会参加を促すソリューションを増やすには、高解像度の常時監視ではなく、負担を最小限に抑える低侵襲の行動データの活用が鍵になる。例えば、電力・水道の使用パターン、冷蔵庫・玄関の開閉ログ、交通系ICの乗降履歴、店舗での購買の変調、あるいは会話や歩行の状態などから、認知機能の変化のシグナルをやさしく検知する。検知した情報について本人もしくはご家族の同意を得たうえで、家族や地域包括支援センター、保険者、かかりつけ医へと段階的に共有し、適切な支援につなげる。さらに、本人の意思を尊重する共生ケアプランによって、本人が「やりたいことを続ける」社会基盤を構築する。重要なのは、技術単独でデータを「異常検知」や「管理」のために使うのではなく、生活の変調に細やかに気づき、支援につなぐためのシグナルとして扱うことだ。そこでは、「どこまで取らないか」「どこまで本人の選択を残すか」「介入しない自由をどう守るか」が設計原則となる。プライバシー配慮にとどまらず社会的信頼を前提にした“持続可能なDX設計”を突き詰めることで、認知症DXは技術競争から信頼設計競争へと移行する。このような「やさしいUX」による信頼設計が共生社会の源泉となるのだ。

4.Ridgelinezが価値創造する「共生OS」——人中心+やさしいUXで分断をつなぎ直す

前述したとおり、認知症DXは、個別のアプリケーションやシステムを積み上げるだけでは不十分である。医療、介護に加え、交通、金融、小売、行政といった生活機能は、これまでそれぞれが独立して設計されてきた。しかし、認知症に関わる人々が「地域で安心して暮らし続けられる」共生社会の実現には、これらが分断されたままでは成立しない。そこで私たちは、「共生OS」を提案する。共生OSとは、特定のデータ連携プラットフォームやDXソリューションなどの「デジタル基盤」を指す言葉ではなく、「人中心」に生活機能を再接続するための「共生社会の運用モデル」を意味する。認知症基本法の理念に基づき、DXとアナログを融合する「やさしいUX」で具体化し、全国の自治体・企業が持続可能に実装できるかたちにする。

共生OSの成功の鍵は、保有するデータ量を競うのではなく「介入しない余白」を設計することにある。低侵襲・目的限定・透明性を原則とした仕組み化により安心感と社会的受容性を高め、現場が実感できる価値へ繋ぐ。起点は「半径5kmの見守り協働圏」―国家でも企業単位でもなく、本人を中心とした地域×生活インフラ×データ×同意が重なる最小単位、の考え方だ。冷蔵庫や玄関の開閉、電力・水道の使用パターン、歩行の特徴といった、日常に溶け込むデータを用い、異変を即座介入に直結させず、本人・家族が状況を理解し次の選択を考えるための材料として提示する。この5kmがスマートシティや都市OS、地域経済圏と接続し拡がることで、都市と産業を横断する信頼設計が機能する。

Ridgelinezは、共生OSのモデル開発につながる取り組みとして、国立循環器病研究センター、株式会社Noel、富士通と連携し「歩容モーションレコグニションAI」を用いた新たな認知症スクリーニング手法の社会実装を提案している。本取り組みは、「リアルワールドデータを活用した疾患ハイリスク者の早期発見AIシステム開発と予防介入の社会実装検証」というテーマで、厚生労働省のSBIR事業(中小企業イノベーション創出推進)に採択され、2023年度から実施している。開発する歩容モーションレコグニションAIを用いたシステムが社会実装される際には、小売店舗や金融機関、交通機関や自治体の運営者に見守り支援ツールとして提供され、認知症の特徴を発見した後に周囲による声かけなどの行動につなげることで、認知症に関わる人が社会の中で孤立せず、安心して生き続けられる「社会的見守り」の仕組みを構築することを目指している。

家庭内に閉じず、交通、小売、金融といった生活インフラが接続することで、本人を中心とした共生の範囲が半径5kmの生活圏へと拡張されていく。例えば、駅の改札で迷っている兆候を捉えた際に声かけにつなげたり、店舗で「いつもの買い物」を提案したり、銀行やATMでの振り込みの際に過度な支出や詐欺リスクに気づくといった対応が考えられる。いずれの場合も重要なのは、支援を押し付けるのではなく、本人に選択肢を返す設計である。このとき、生活インフラ事業者は、見守りや声かけを例外的な善意対応として扱うのではなく、標準メニューとして業務に組み込むことが求められる。そうすることによって、見守りは特別な取り組みではなく、日常のサービス体験の一部として自然に機能し始める。

Ridgelinezは、共生OSの企画構想から実装までEnd to Endで支援する。現在、多くの自治体や事業者は、認知症対応に関する実証や取り組みを個別最適で進めているが、その結果、同意の取り扱いやデータ連携の方法、責任分界点が地域ごと・組織ごとにばらつき、スケールや横展開を阻んでいる。そこで、人中心・やさしいUXによるDXとアナログの融合を前提に、認知症DXのPoC設計・実施から自治体・事業者との運用モデルの構築による共生OSの実現まで一貫して伴走し、その課題を解決する。地域の現場で「気づく・つなぐ・続ける」を動かし、認知症基本法の理念——尊厳と希望、差別・偏見の解消、地域での支え合い——を、日常のUXへ具現化していく。

●関連コンテンツ

「国立循環器病研究センターとNoel、Ridgelinezが共同でAIモーションセンシング技術を用いた認知症高齢者の歩容特徴を検出するアルゴリズムの開発と社会実装に向けた取り組みを開始」

「Ridgelinez、歩容モーションセンシング技術活用コンサルティングを提供開始

―医療・介護から小売・製造まで、歩き方データ活用で社会課題解決と事業価値向上に貢献―」

共鳴する社会展

共鳴する社会展