「人的資本経営」はビジネス変革にどのように寄与していくのか(5)

―持続可能な社会をリードするために三菱マテリアルが進める人事トランスフォーメーション―

人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、企業価値の中長期的な向上を目指す経営のあり方として注目を集めている「人的資本経営」。本コラムシリーズでは、「人的資本経営」を「ビジネス変革」の観点で捉え、企業の現状を踏まえつつ、その進め方についての指針を示したいと考えています。第1回は取り組みのポイントを再整理するとともに、ビジネス変革の推進に「人的資本経営」がどのように関わっているのかについて解説しました。

さらに、第2回以降は「人的資本経営」の先進企業が具体的にどのような取り組みを行っているのかについて各企業のキーパーソンに伺い、その詳細を探ってきました。

第5回となる今回お話を伺うのは、三菱マテリアルの執行役常務CHROを務める野川真木子氏です。野川氏は2021年に同社参画以来、4年間にわたり矢継ぎ早に施策を打ち続け、150年を超える歴史を持つ組織の人事トランスフォーメーションを進めてきました。その具体的な内容について、Ridgelinez 執行役員Partnerの石田秀樹とDirectorの田中浩基が伺いました。

150年かけて築いた強みをさらに発展させるための変革

―非鉄金属事業を軸に、人的資本経営で挑む持続可能な組織への成長―

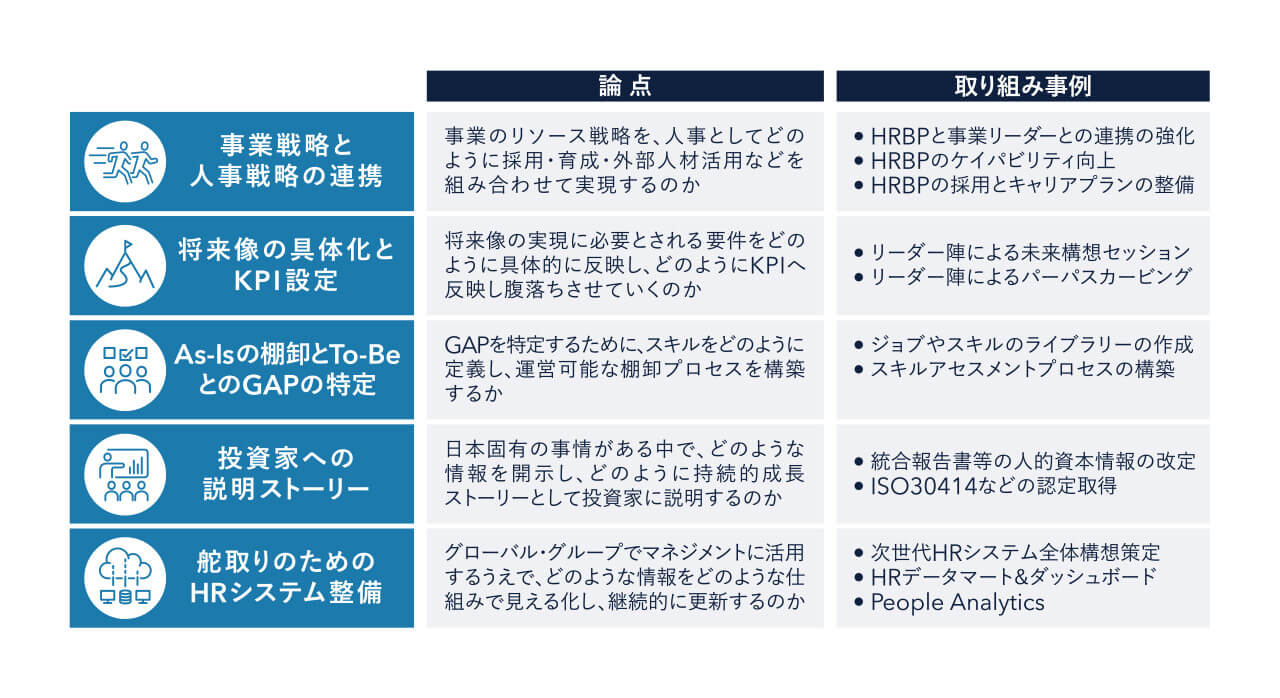

田中 このコラムシリーズでは、人的資本経営の取り組みには次の5つのポイントがあるのではないかという仮説を立てています。

(1)事業戦略と人事戦略の連携

(2)将来像の具体化とKPI設定

(3)As-Isの棚卸とTo-BeとのGAPの特定

(4)投資家への説明ストーリー

(5)舵取りのためのHRシステム整備

三菱マテリアルにおいても、事業戦略を達成するための人事戦略・制度があると考えています。まずは、人事の話に入る前に事業の特徴について教えてください。

野川 三菱マテリアルは1871年、三菱グループのルーツである九十九(つくも)商会の炭鉱・鉱山業への進出から始まり、それから150年以上にわたり、時代とともに変化する社会の要請に応じて、経営の多角化や事業構造の転換を続けながら発展してきました。業界としては鉄以外のあらゆる金属を指す「非鉄金属」業界で、連結従業員約1万8,000人、連結売上高約1兆5,400億円、主な国内事業所はグループ会社を除き16か所にわたります。

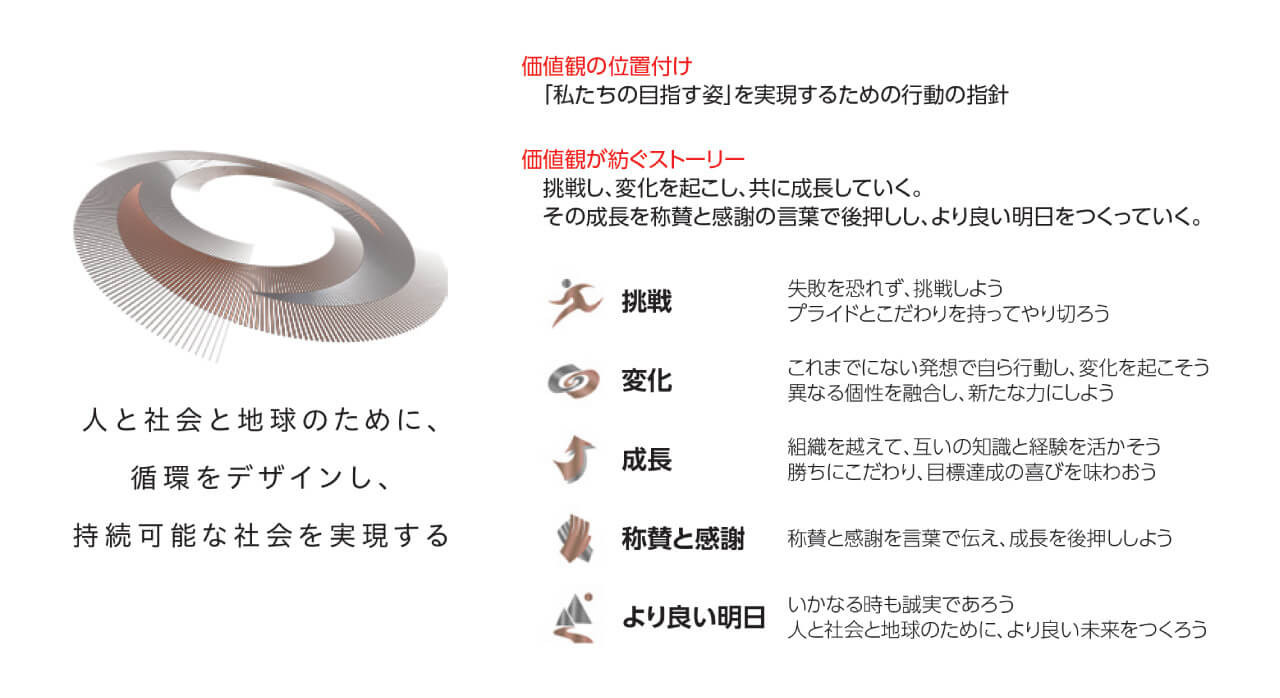

当社は、「人と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する」ことを「私たちの目指す姿」として掲げています。

三菱マテリアル株式会社

執行役常務CHRO

一橋大学社会学部卒業後、花王にて営業、人事を担当。2001年ゼネラル・エレクトリックに入社。日本、アジア・パシフィック、中欧。東欧地区において複数事業部門の人事を担当。2012年日本IBM入社。IBM米国本社出向、グローバル・ビジネス・サービス事業担当人事執行役員を経て、2016年3Mジャパン執行役員人事担当。2021年4月、三菱マテリアル 執行役員人事部長に就任、2022年4月より執行役常務人事戦略担当、2023年4月より現職。

事業ポートフォリオの中で売上の過半を占めるのは金属事業です。銅鉱石の安定供給に向けて海外銅鉱山へ投資、また、高効率・無公害な製錬法「三菱連続製銅法」を独自開発した高い技術力に基づき、鉱石やE-Scrap(電子機器類の廃基板)等の原料を製錬し、高品質の電気銅、金・銀、PGM(白金、プラチナ、ロジウム等)、錫、鉛等の地金および硫酸等の副産物を生産しています。さらに、銅製錬で製造した電気銅を原料に高性能かつ高品質な銅製品を提供しています。加えて、電子材料部品や超硬工具の製造販売、さらに再生可能エネルギー発電などの事業も注力しています。

そのうえで、2023年度にスタートした中期経営戦略2030では、重点取り組みとして「資源循環の拡大」、「高機能素材・製品供給の強化」、「カーボンニュートラルの実現に向けたGHG削減施策の実行」の3つを挙げています。その実現に向けた経営基盤の1つとして人事戦略を策定し、「人材の価値最大化と『勝ち』にこだわる組織づくり」と「共創と成長を生み出す基盤の構築」の2つを重要な柱として掲げています。

―4つの経営改革の一翼を担うHuman Resources Transformation―

田中 次に事業戦略とその中の人事戦略の位置づけについてお聞かせください。

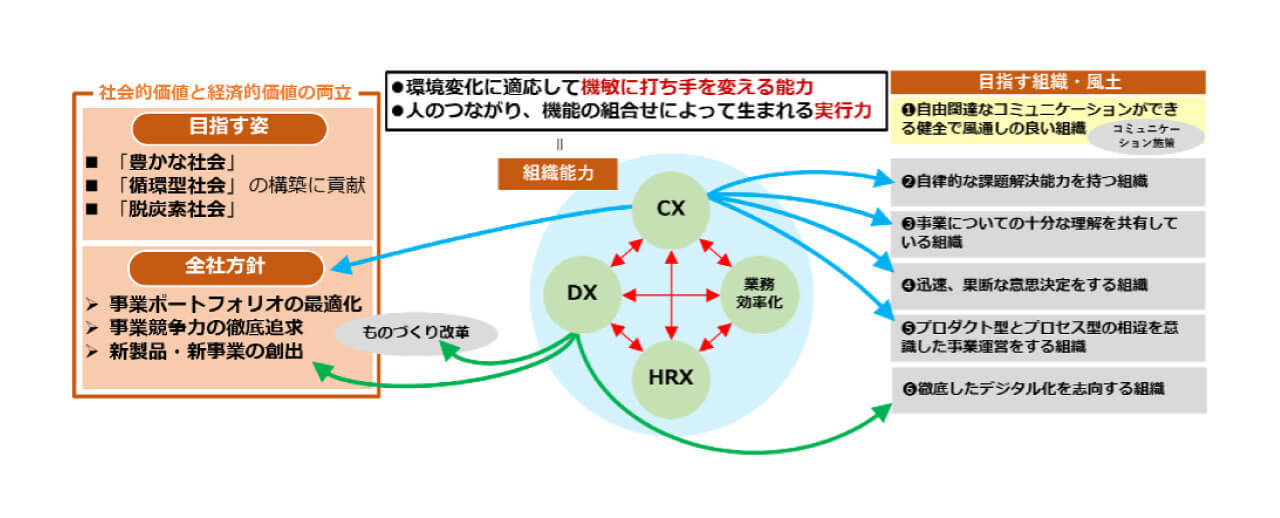

野川 弊社は、2021年度よりCorporate Transformation (CX)、Digital Transformation (DX)、Human Resources Transformation (HRX) および業務効率化から成る4つの経営改革を一体として進めてきました。

HRXで目指すのは、変化に適応する自律的な人材の確保・育成に向けた人事制度と働き方の改革です。新たな仕事の枠組みや価値観、外部の視点や人材を積極的に取り入れながら、過去150年以上かけて築き上げた当社の強みと融合することによって、複雑化する事業環境における市場競争力の維持向上を目指しています。

(出所:三菱マテリアル株式会社 2021年11月9日 プレスリリース「経営改革に係る組織変更及び職務型人事制度の導入について~組織能力をさらに向上させ、目指す姿の実現へ~」)

石田 150年にわたって人々の生活に役立ってきたビジネスですが、テクノロジーを掛け合わせることで新たな価値を生む可能性が多分にある、とても面白いビジネスだと思います。一方で、製品の用途も変わってきており、今までのやり方だけでは機会損失が大きくなってしまう可能性もあると思います。

Ridgelinez株式会社

執行役員 Partner

People Transformation Practice Leader

金融・製造・通信・ハイテクの各業界を中心とした20年以上のコンサルティング経験に基づいた「人起点」の実践的な変革支援を得意とする。事業戦略策定、人財戦略策定(人的資本経営の実践)、組織構造変革(DX推進組織設計・グループガバナンス)、人事機能変革、Employee Experience視点でのワークスタイル変革、人事基幹システム構築、組織風土変革、リスキリング実行支援、People Analytics(人財情報分析による変革アプローチ)等の支援を数多く手掛けた経験を有する。

田中 外資系企業でのキャリアが長い野川様から見て、150年の歴史を持つ日本企業の三菱マテリアルはどのような風土や人材の特徴があると捉えていますか。

野川 様々な事業がありますが、どの事業もものづくりが根底にあり、「質実剛健」、「実直」な気質が根付いた社員が会社を支えています。銅を中心に多くの産業に幅広く貢献する製品を供給し続け、社会を根底で支えているという強い思いがどの世代にも共通して見られる特徴だと思います。

石田 その同質性の高さは、なぜ世代を超えるのでしょうか。

野川 新規採用の主要チャネルが新卒採用であるため、一定の採用基準によって気質の似た人が選ばれる傾向はあると思います。さらに入社後は、同じ研修を受講しカルチャーが確立した職場環境で社会人生活をスタートする、これは組織の強みである一方、違う見方をすれば多様性に欠けているとも言えます。もっとも、このようなことは当社に限った話ではないと思います。

―役割の明確化がもたらす変革の可能性―

石田 組織の中で多様性を育んでいかなければ変化に対応し続けることが難しくなるため、マネジメントは非常に高い危機感を持つことになるでしょう。それと同時に、馴染みがない取り組みを進めることの難しさも実感しているのではありませんか。

野川 2020年からDXの取り組みを始めたことは、当社の変革の取り組みの中でも大きな転換だったと思います。外部からCDO(Chief Digital Officer)を招聘し、複数のコンサルティングファームの支援を受けながらスタートしました。その過程で、第三者と一緒に未知の領域のプロジェクトを一体となって進める経験値、新しいことに対する関心のアンテナが低いことや、各人の業務やプロジェクトにおける役割が曖昧であることも浮き彫りになりました。

経験者採用にも力を入れていくのなら、少なくとも管理職以上の役割が明確である組織に変えなければなりません。また、一人ひとりが果たすべき役割と責任の所在を明確にし、その評価の対価として報酬を決める必要が顕在化しました。そこで管理職を対象とする職務型(ジョブ型)人事制度の導入を進めることになりました。私はその途中から当社に入社し、試行錯誤しながらHRXを進めてきました。

石田 DXに向き合う企業は増えてきましたが、明確な成果を上げている企業は少ないのが現状です。成果があると答えている企業は、よく「従業員が理解して『自分事化』している」ことを要因の1つとして挙げます。これまでの企業風土や文化を否定する必要はないと思いますが、世の中の変化を認識しつつ「自分たちは大丈夫」といった過信に陥ってないか、異なった目で見ることが重要だと考えます。

全社員で作り上げた価値観

―共通言語の浸透と価値観の共有を目指して―

田中 DXを進める1つのポイントは社員一人ひとりの自分事化だと思います。あるお客様では、DXに取り組むにあたって、まず社員がDXの基本的な考え方やマインドを共通言語として持つことから始めました。会社の変化、あるいは世の中のトレンドから起こり得る変化への受容性を高めていく狙いがありました。三菱マテリアルでもDXの共通言語化は社内で進んできているのでしょうか。

Ridgelinez株式会社

Director

外資系企業での人事・人材・ITコンサルティング経験を基に、業界を問わず、人事・人材領域のテクノロジー活用による全社レベルの変革を得意とする。

人事デジタル変革(AI, SaaS)、People Analytics(データ分析に基づく意思決定の促進)、デジタル人材戦略策定と実行、社員エンゲージメントの可視化と施策定着化、等の支援や新規サービス開発を数多く手がけた経験を持つ。

野川 DXの共通言語化は初期の頃から重視して取り組んでいます。これに加えて、根本的な共通言語とその浸透策として、2024年8月に「価値観」の見直しを行いました。当社の「私たちの目指す姿」である「人と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する」は企業理念とビジョン、ミッションを統合したものですが、それを実践するうえでグループ社員共通の行動指針として「価値観」を定義しました。

以前の価値観は制定されてから約7年が経過しており、その間、経営環境が大きく変化しています。また、価値観は社員が大切にすることとして位置づけられていましたが、長くて覚えづらいという課題もありました。当社はグローバルで事業を展開していますし、M&Aによって新たに当社グループの仲間になる人もいる中で、グループ社員が共通してよりどころにするべき心構えであり、社員一人ひとりが覚えやすく実践しやすい内容を目指しました。

具体的には、社員の有志が考えた素案に基づき、全世界の社員による投票で意見を集約し、最終化にあたってはマネジメントチームで議論を重ねて決定しました。日本語では「挑戦」「変化」「成長」「称賛と感謝」「より良い明日」、英語でもChallengeやGrowthといったわかりやすい表現を用いました。

今、取り組んでいる変革もこれから取り組むことも、何かに新しく挑戦する状況や、何かを変えなければならないことに、ともすると後ろ向きになりがちな場面において、この価値観をよりどころとして、挑戦・変化することが当社グループ社員の行動指針であるという認識のもとに行動を促していきたいと思います。

(出所:三菱マテリアル株式会社「2025年3月期中間報告書」)

野川 5つの価値観をどれくらい体現できているのかを自己評価し、さらに実践していくためにどうするかをチームで考えながら価値観の浸透を図る施策として、昨年秋から半年間をかけて全世界でワークショップを実施しました。ワークショップでは、どの意見が正解または不正解ということはなく、チームメンバーが相互にどんなことを考えているのかを知る一種のチームビルディングとしても活用できました。

部署や担当によっては、「決められたルールやプロセスに沿って進めればよい」というような仕事も多いかもしれません。そうした中で変革に取り組むためには、あるべき姿を示して軌道修正して導くマネジメントの力が欠かせません。そこで、マネジメントの基本を定着させる研修などを実施しています。

石田 マネジメントのお話をコンピューターに例えるならば、OSが古いまま新しいアプリケーションを入れても、機能不全でパフォーマンスが出ません。これを人に置き換えると、OSとは長年積み重なった原体験であり、それをアップデートして根本を変えなければならない、ということになります。現場だけでなくマネジメントもトレーニングなどを通して一緒にアップデートに取り組むことで、互いの絆が強まるでしょうし、強固な土台が築けるように思います。

ラインマネージャーと人事が組織強化の鍵を握る

―HRビジネスパートナーが現場と経営をつなぐ役割―

田中 現場の力を引き出すラインマネージャーの能力も問われることになると思います。三菱マテリアルではどのような能力を求めているのでしょうか。

野川 おっしゃるとおりで、日々のオペレーションを見ているラインマネージャーが、会社を強くできるかどうかを大きく左右しますので、こうした人材のマネジメント力の足固めとアップグレードが重要です。

それは、部下に指示するだけではなく、動機づけを行い、成功体験を提供すること。チーム作りにおいて必要な人材を社内公募などで積極的に取ってくるようなリソースマネジメントの力も必要です。

これまで当社では一定の年次ごとにローテーションで異動を行ってきたため、そうしたラインマネージャーの役割や、その役割が日々進化している認識が十分ではありませんでした。異動の目的や異動先でその人に期待されることなどを人事とコミュニケーションすることがほとんどなかったためです。

田中 社員に対する動機付けについては、どのような取り組みを進めてきたのでしょうか。

野川 3年前から各事業体(カンパニー)にHRビジネスパートナーを配置しました。船頭であるマネージャーに対して、会社の考えやパフォーマンスマネジメントがなぜ大事なのか、年始の目標設定や四半期のフィードバックがなぜ大事なのかということは、現場に近い人事が自らの言葉で説明しなければ、伝える相手自身の行動変容につながらないからです。

この4月から組合員の人事制度を職能資格から役割をベースにした制度へ刷新しました。これは大規模な改定になりますので、現場に密接に関わる事業に根差した人事の担当者には自らの言葉で現場のマネージャーに解説してもらい、制度改定が目指す姿の浸透につなげてもらえると期待しています。

―人事から現場への積極的な提案が変革を加速―

石田 人事には経営の一員として立ち振る舞うことが求められますね。ラインマネージャーを変えるには、それを支える人事がより大きく変わる必要があります。一般的に人事は、問題が起こってからが自分たちの出番だと思う方が多いようですが、本来は起こる前からアクションを起こして、問題が起こらないようにしてほしいですよね。

野川 おっしゃるとおりです。日本のJTCと呼ばれている会社は、新卒を定期採用していますが、入社後は基本的に同じように一定の年次で等級が上がっていきます。管理職になって多少はばらつきが出ますが、年次を意識した配置は色濃く残っています。そのため、評価は後付けで、「昇格は決まっているから評価はAを付けないと」ということも起こりがちです。

今後は人事起点で戦略を考え、事象が起きてから何か新たな制度や規定をつくるのではなく、当社の目指すべき方向に沿ったマネジメントの在り方や仕組みなどを人事側から現場へ提案していこうという議論も始めたいですね。

異なる背景を持つ人材の交流と学びの場の創出

田中 拠点人事を含めて人事の方々の視座を経営目線に上げていくために、実行していることや考えていることはありますか。

野川 その点に関してすぐに変えることは難しく、奇策もないと思っています。拠点の人事担当者が、数々のトランスフォーメーションの中における自身の役割の変化についてしっかりメッセージを受ける機会が十分でなかったことも背景にあると思います。そのことを理解したうえで、今は全社一体で取り組もうとしているフェーズです。

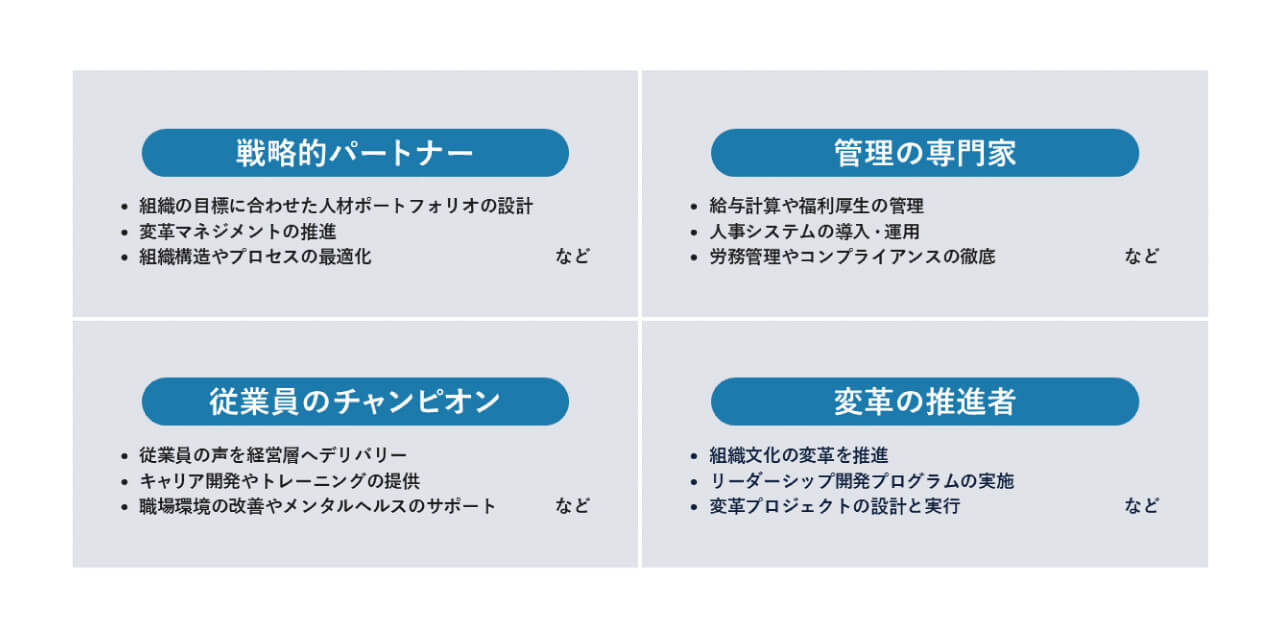

各拠点で人事の仕事に携わっている方々も含めて人事担当者とは四半期に1回、オンラインでタウンホールミーティングを実施しています。チームは年次、管理職、組合員、拠点など混合で、勉強会の形式にて行い、同じテーマについて複数のチームに分かれて意見交換をしています。最近では米国ミシガン大学のデイビッド・ウルリッチ教授が提唱した戦略人事のあり方を説明して、参加者に自分がこの会社にてどのような立ち位置でどのように貢献できるか、これから何をしていくのかを考えてもらいました。

石田 自分に課せられた役割や期待を認識し、日頃の行動に反映させることは大切なので、これはよい機会ですね。以前、大きなメーカーの勉強会でウルリッチモデル(【図4】参照)を知っているか尋ねたところ、4割の人は知らなかったのですが、ほとんどが本社での経験がない工場一筋の方でした。このとき「学者が言っていることを鵜呑みにするのもよくない」という話もしました。

ウルリッチモデルは4象限ありますが、「HRビジネスパートナー」(※1)というカテゴリーは存在しません。ベストプラクティスだと言われている学者の研究も、「実際に自分の現場を見て考えることが重要です、HRビジネスパートナーはどこに位置するか考えてみましょう」というセッションを行ったところ、多様な意見が出てきて、この会社ではこれを契機にHRビジネスパートナーを再定義しました。提案型の議論で意識変容が進んだ例です。

(出所:デイビッド・ウルリッチ著 梅津祐良訳 『MBAの人材戦略』よりRidgelinezにて図表・文言作成)

(※1)HRビジネスパートナー:人事や人材開発における事業部門の経営者や責任者のパートナー

長期的視点で進める施策の統合と成果

―施策同士の相関関係を意識した取り組みの重要性―

田中 三菱マテリアルでは人事戦略の主要KPIも掲げられているかと思いますが、それぞれの内容や進捗について教えていただけますか。

野川 現在は、人事戦略の主要KPIとして「経営リーダー候補の継続的確保・育成」、「意思決定層における多様性の確保」、「エンゲージメントの継続的向上」を設定して改善に努めているところです。意思決定層に女性が少ないことや、マネジメントを目指す人材の育成にも課題があると考えています。

田中 統合報告書では3つのKPIが、2030年の目標に対して順調に進捗している印象を受けました。

野川 意思決定層の多様性については、経験者採用は増えていますが、それ以外の属性ではまだ取り組むべき課題が多いです。また、以前から次世代経営人材プログラムを実施していましたが、被選抜者への動機づけや育成計画、ひいては役員の後継者計画等が相互に有機的に連動していませんでした。現在は被選抜者への動機づけも行い、育成計画と執行役後継者計画との相関関係を意識して運用するようにしています。

―エンゲージメントサーベイでは「成長機会」のスコアが課題―

野川 エンゲージメントについては、毎年のサーベイ結果に基づいて向上策を考えており、それを全社員に共有しています。カンパニーごとに傾向が異なる領域も見られますが、全体的には上昇傾向にあります。

当社のエンゲージメントサーベイは、「仕事」、「仲間」、「報酬」、「組織」、「成長機会」の5つのカテゴリーから構成されています。このうち、初回の2022年度のエンゲージメントサーベイでは「成長機会」のスコアが相対的に低いことが判明しました。

そこで、三菱マテリアルの仕事・人を知る、キャリアを描く月間、通称「マテキャリ」を2023年11月に実施し、有識者講演、社内公募でキャリアチェンジをした人、海外駐在経験者、兼業・副業をしている人、男性の育児休業経験者による座談会を行い、参加者から良い反応を得られました。

直近の2024年度のエンゲージメントサーベイでは「成長機会」のスコアが向上しました。マテキャリの実施だけがスコア向上の要因ではないと思いますが、キャリアに対する意識付けには少なからず貢献していると思います。

石田 エンゲージメントは企業と従業員が対等な関係性だから成立するもので、キャリアを自律的に考え、仕事と向き合う取り組みがなければ向上しない性質があると考えています。キャリアに対する意識が根付いてきたのは、みなさんが自分事として捉えるようになったからでしょうか。

野川 そうだと考えています。近年は若手の退職者が増える傾向にありますが、こうした世間の動向も自分事としてキャリアを考える動機になっているのかもしれません。会社側としても、なぜ退職を考えたのかの理由を考える必要があるとも言えます。

―取り組みの成果は長期的な目線で考える―

田中 HRXの多様な取り組みを今後さらに推進するうえで、野川様が重要だと考えていることはありますか。

野川 現在導入・浸透を図っている仕組みや制度に関して、その成果や効果が現れるのは数年先だと考えています。時間がかかるだけに、一つひとつの施策を単発ではなく、大きなパズルの1ピースであることを理解してもらって進めていく必要があると改めて感じています。全体像との関係を丁寧に説明し、そして一つひとつの施策も成熟させていきたいと思います。

石田 人事のみなさんがストーリー性を持って語ることで、自分事として受け入れられやすくなれば、成果が得られる時期が早まるかもしれませんね。今回は三菱マテリアルが人事戦略の下、この4年間で多くの施策に取り組んでこられたことがわかりました。ありがとうございました。

本インタビューから得られた示唆

今回の対談では、三菱マテリアル様におけるHRXの推進について、その基となる価値観や各施策の内容、つながりの観点から深掘りしました。対談を通じ特に印象に残ったのは、HRXが目指すストーリーを掲げるだけでなく、人事・ラインマネージャーが自分の言葉で語り現場に落とし込むことで、変革を推進し事業を強くし、人事KPIや事業成果につながる、というエコシステムが形成されていることでした。HRBPや拠点人事がHRXの触媒として重要な機能を担い、各事業・拠点のラインマネージャーの意識・振る舞いを変え、その結果、現場の組織・社員を変えていく、そのための教育やコミュニケーションの場を提供する、戦略的な取り組みとしてHRXを推進しています。本事例は各人事施策を統合し計画的に推進することの重要性を示唆するものであり、統合報告書で掲げられているKPIの進捗に対しても徐々に効果が顕在化してきていると感じます。

Ridgelinezでも「事業に貢献する人事部門」の実現に向け、人事施策のグランドデザイン策定や財務・非財務分析を通じた事業との連動性の担保の重要性を提唱していますが、一方、「できる施策からまずは実行する」「今ある人事データから示唆を導く」というアプローチを取り、成果を十分享受できていない企業があるのも実情です。野川様のリーダーシップの下で推進される三菱マテリアル様の戦略的な変革は、本格的な人的資本経営実践の参考になる事例だと感じました。

Ridgelinezでは引き続き、人的資本経営に関わる状況把握およびナレッジ蓄積に取り組み、企業の人的資本経営の推進を支援してまいります。

共鳴する社会展

共鳴する社会展