AI時代のまちづくりとは(2)―持続するまちづくりの実現のために―

- 関連キーワード:

第2回:まちを支える無形資産

AIをはじめとする革新的なデジタル技術の登場によって社会環境やビジネスが大きく変化する中、人々が住むまち、さらにはまちづくりにも変化がもたらされると予想される。そうした流れを受け、本コラムシリーズでは、まちの「ソフトな価値」が都市を持続・発展させる仕組みを読み解いて、企業がまちづくりに取り組む意義を考察し、テクノロジーの力を使いながら「まちの豊かさ」を創出するアプローチについて検討する。

シリーズ第1回では、都市開発の歴史から「まちに求められる価値」の変遷を探り、まちづくりにおけるソフトな価値「無形資産」の重要性の高まりを明らかにした。また、米国・テキサス州オースティンや、サウジアラビアの未来都市計画「NEOM」などの例から、ソフトな価値によってまちを発展させるアプローチを紹介した。

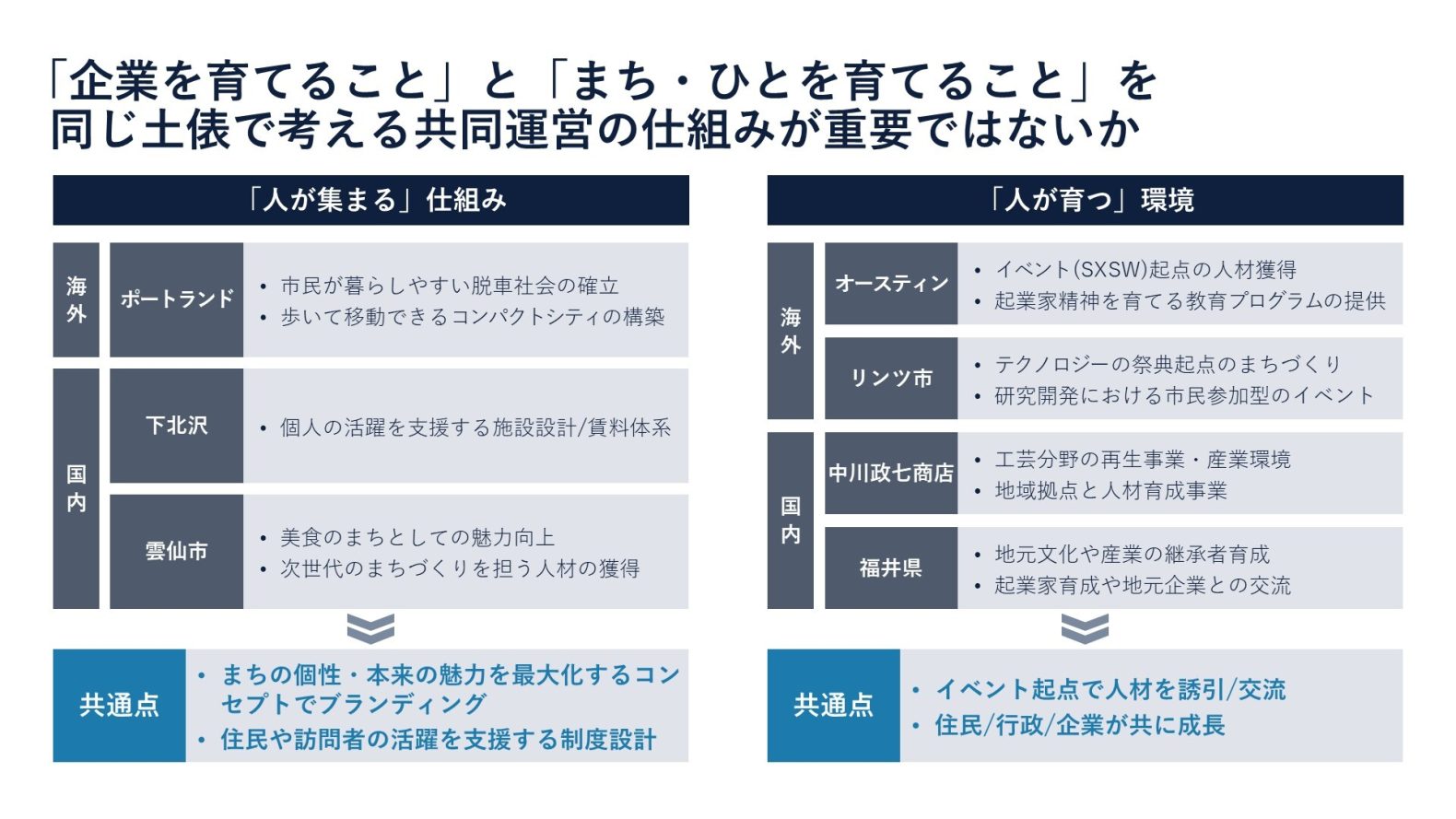

第2回となる本コラムでは、まちづくりにおいて人が「集まる」「育つ」それを「支援する」仕組みを明らかにし、まちの無形資産を育み持続させるアプローチを検討したうえで、AIによる影響を考察する。

まちにおける無形資産は、まちの歴史や景観、イメージなどの「文化的資産」と、住民やまちで働く人、訪れる人などの「人的資本」に大別されると考えられる。第1回にて無形資産の持つ「4つのS(スケーラビリティ、サンク(埋没)性、スピルオーバー、シナジー効果)」の特徴でも紹介したが、文化的資産を成長・拡散・波及させることが人的資本の担う役割とも言える。そこで、今回はまちの原動力とも言える「人」に着目することで、まちを持続させるためのヒントを探る。

まちの個々人が起点となって人が集まる仕組み

シルクロードの黄金時代から現代まで、いつの世も人が集まる場所こそが文明・文化の起点となってきた。人を呼び込む「コト・モノ」を創出・蓄積して文化へ昇華する仕組みには、どのようなものがあるだろうか。ここでは地元住民などの個人を起点として「人を集める」仕組みに変化がもたらされたポートランド、下北沢、雲仙市の事例を取り上げる。

例えば、第1回の記事にて紹介した米国のオレゴン州ポートランドでは、都市機能の整備によって生じた環境汚染や治安悪化といった問題を解決し、市民視点で住みたいまちを目指す取り組みを行った。市民が歩いて移動することを再開発計画へ取り入れたことで、「コンパクトシティ」と呼ばれる、市民にとって暮らしやすいまちづくりを実現。その結果として1980年以降は年平均約10-20%の比率で人口が増加し、2017年時点では約65万人の人口を有するまちとなった(※1)。

一方、日本でも地元住民や個人商店が集い、まち本来の魅力を感じるコミュニティを築き上げる「ソフト」重視のまちづくり事例がある。例えば、東京都世田谷区の「下北線路街プロジェクト」では、駅の地下化に伴う線路跡地の活用にあたり地元住民や商店街、世田谷区を巻き込んだまちづくりの検討が行われた(※2)。

本プロジェクトの特徴は、都心部の駅近立地で高密度な開発ができる環境だったにもかかわらず、あえて建築可能な容積率を最大活用せず、個人や小さな事業者が個性のある事業「コト」を展開できる小規模テナントの整備やリーシング計画を行った点である。

下北沢というまちは、特有の個性や文化を育む「人」や「コミュニティ」が集まる場所として知られている。「下北線路街プロジェクト」においても、新しい文化が生まれ、育つための場と機会を提供すべく、人が集まりやすい施設計画や仕組みを構築しているため、下北沢で暮らしたい・訪れたい人が自然に集まることができる場となっている。

また、長崎県雲仙市では、在来の伝統野菜をきっかけとした食文化の盛り上がりが、移住者や観光客の増加につながっている。その始まりは、雲仙市で農業を営む岩崎政利氏が40年前に、自家採取した種から育てる「種取り野菜」の生産を始めたことにある。

その後、市が地域おこし協力隊の制度を使った種取り農家育成に着手。移住者が経営する伝統野菜の直売所がオープンして市外からもファンが訪れ、雲仙野菜に惹かれた料理人が東京や他の地方から移住して店を構え、地域特有のグルメを求める観光客が増える、という好循環が生まれた。その結果、雲仙市は食を核にした地域創生への取り組みを顕彰する「美食都市アワード2024」に選ばれるとともに移住者が増加し、2023年度は277人と、2014年の10倍以上になった(※3)。

これらの事例は、中長期的にまちの魅力やブランド価値創出を目指すことが、まちに人が集まる仕組みを作る新たな一手となることを示している。まち本来が持つ魅力・ユニークさを活かしつつ、住民や訪問者の活動に着目しソフトな価値を軸に据えて取り組むことが必要ではないだろうか。

なお住民の活動を起点としたまちづくりをテクノロジーが加速する例もある。その1つが地域コミュニティアプリとしての「ピアッザ」である。これは隣住民や地元の住民が地域の暮らしに身近なイベント情報をAIによって自動収集し、インターネット上に公開するサービスだ。地域特有のイベント情報を知ることが、文化を作る第一歩となるが、住民はこのような情報を知る機会が限られており、3人に1人は情報を見つけられないとPIAZZA株式会社は述べている。ピアッザはこれを解消し、人々が支え合うまちをつくることをミッションに掲げている(※4)。

ピアッザにより、地域住民はイベント情報などより多くの情報にアクセスできるようになっている。このような人と人、まちとまち、自然とのつながりをAIが支援し加速することで、新たな価値の創出につながり、それが積み重なることで文化を形成する。

(※1)名古屋学院大学論集 社会科学篇 持続可能な消費都市ポートランドの現状と課題

(※2)「発酵」していく街づくりを。小田急電鉄が下北沢で取り組む支援型開発(XD)

(※3)長崎県雲仙市、「種採り野菜」で美食の街に 移住も急増 地域のチカラ 街のイノベーション(日本経済新聞電子版)

(※4)PIAZZA株式会社プレスリリース「3人に1人が経験する近所のイベント“見つからない問題“を解決 地域住民がAI活用、街に張り出された地域イベント情報をWeb公開」(PRTIMES)

まちに多様な人材が集まり、人が育つ環境

企業が無形資産、特に人的資本に注目しているのと同様に、まちづくりにおいても「人材」の重要性が高まっている。では、まちにおいて「人が育つ」仕組みにはどのようなものがあるだろうか。ここでは、リンツ、奈良、福井の事例を取り上げる。

人を惹きつける仕組みと人を育てる仕組みが相乗的に機能し、まちを発展させている都市としてはオーストリアのリンツが挙げられる。この都市は、毎年9月に世界最大のメディアアートフェスティバル、「アルスエレクトロニカ・フェスティバル」が開催されることで有名だ。

かつて軍需産業の拠点だったリンツは1970年代半ばに経済不況に襲われた。リンツの産業を支えていた鉄鋼業が存続の危機にさらされる中、市民は文化的アイデンティティを見失っていたが、新しいまちのアイデンティティをテクノロジーと創造性がつくり出す新しい社会に見出そうとする若いリンツ市民の未来志向で前衛的な文化指向性を行政が後押しした(※5)。

現在、リンツでは、「アルスエレクトロニカ」や「クラウド・オブ・サウンド」といったメディアアートとテクノロジーの祭典がまちづくりと一体化している。常設施設や研究開発機関、市民参加型プロジェクトなど、多様な取り組みが連動することで、リンツは研究開発と教育の原動力を担うクリエイティブな都市として、クリエイティブ企業とともに成長できた(※6)。

一方で日本では、まちづくりを通じた企業の成長の事例に加えて、地域住民の暮らしの変革や人の成長に貢献する取り組み事例がある。

例えば、工芸品を取り扱う中川政七商店は、奈良県奈良市において、スモールビジネスによってまちの活性化を目指すべくコワーキングスペースを用いた企業支援を2021年に開始した。工芸メーカーに対して行ってきたブランディングや経営コンサルティングのノウハウを「人を育て、まちに還元する」取り組みとして人材育成に還元し、地域経済の活性化を目指している(※7)。

また福井県では、新たなデザイナーや事業家を育成することを目的とした「X-school」という取り組みがある。将来、事業を起こしたい人や主体的に挑戦する姿勢を持つ人を育てることを目的とした約80日間の本プログラムは、参加者が福井県に集まり、地元企業との交流の場を設けることで、福井県での起業家育成や地元企業の成長、福井県で暮らす人の生活をより豊かにする(※8)。

このような人を育てる取り組みにもAIなどの技術が寄与する。例えば、AIは参加者の文化風土や伝統的な産業などの探索を支援することができる。さらに、主催者に対しては、参加者の属性や情報を基に、アイデアを実現するために必要とされるスキルを示したり、活用プランを提供したりすることもでき、参加者と主催者とのインタラクション向上につながるだろう。

もっとも、AIを上手く活用するには、前提として、住民・企業・行政が協力し合い、まちを育てるための共同運営体などの仕組みが必要となる。リンツや国内の事例で挙げたように、「企業」を育てることと「まち」や「人」を育てることを同じ土俵で考えなければならない。行政や企業といった価値を提供する側が一方的にサービスを提供するのではなく、そのまちで暮らしている住民やイベント起点で訪れる人が企業と「ともに育つ」関係性が重要である。

出所:参考文献(※5~8)を基にRidgelinezが作成

(※5)鷲尾和彦著『アルスエレクトロニカの挑戦』学芸出版社(2017)

(※6)創造都市リンツ(オーストリア)の取り組みについて(札幌市)

(※7)小さな店の連なりを、古都で始まったまちづくりへの挑戦──中川政七商店(日経BP ひとまち結び)

(※8)XSCHOOL(福井市 make.f)

まちの多様な活動や人の成長の支援

では、多様な活動や人の成長の支援にはどのようなものがあるのだろうか。

高度経済成長期を通じて成熟した経済の仕組みとして、資本主義を中心とした企業や行政の取り組みは、これまで時代の変化とともに人々に新たな価値をもたらし、市場の成長や社会課題の解決を促してきた。

しかし、この仕組みだけでは取りこぼしてしまった価値も存在する。例えば、企業や行政から一方通行で行われてきたサービスとしての価値提供とは別の視点、いわゆるウェルビーイングの実現である。

具体的な取り組みとして、デジタル実装を通じて地方が抱える課題を解決し、誰一人取り残されず、すべての人がデジタル化のメリットを享受できる心豊かな暮らしを実現するという「デジタル田園都市国家構想」の政策が打ち出され、日本でもスマートシティプロジェクトが複数始まった(※9)。

こうした背景を踏まえ、行政や企業だけでなく住民を巻き込んだ共同運営体の活動において価値交換を支える仕組みについて例を挙げよう。

1つは、多様な活動や人の成長を支援するデジタルインフラとして、石川県に本店を置く株式会社北國銀行が提供するデジタル地域通貨サービス「トチツーカ」を活用したポイントサービス「トチポ」と、北國銀行が発行する日本初の預金型ステーブルコイン「トチカ」である。

2023年10月に石川県珠洲市でスタートした「トチポ」は、自治体が発行するポイントをブロックチェーン技術によってデジタル化することで、ポイントの発行・記録、店舗管理、精算業務などを一元化できる。さらには、地域の活動に参加した住民がポイントを受け取りやすく、かつ利用しやすい仕組みを提供することで、地域産業に還元しやすい循環型の仕組みを支えている(※10)。

また、預金型ステーブルコイン「トチカ」は、トチツーカのアプリ上でトチカ口座を開設し、銀行預金口座からチャージを行うことで、1トチカ=1円としてトチツーカ加盟店での支払いに利用できる仕組みとなっている。さらには、加盟店は税込み0.5%という国際的にも最低水準の決済手数料でキャッシュレス決済を導入でき、地域で創出される価値を地域内で還元できる仕組みを支えている(※11)。

トチポやトチツーカが将来的に目指す姿は、地域循環の基盤となる人的資産などの無形資産も含めた価値交換を支援し、インフラとして地域を支えることである。

地域循環型のペイメント機能にとどまらず、地域活動に応じた配分といった共助や環境貢献の仕組みなど様々な取り組みが導入され、活用が今後増えていくにつれて、金銭的価値にとどまらない価値交換のインフラの時代が来るかもしれない。

(※9)デジタル田園都市国家構想(内閣官房ホームページ)

(※10)【石川県珠洲市】デジタル地域通貨サービス「トチツーカ」を活用したポイントサービス、「トチポ」をスタート!(株式会社北國フィナンシャルホールディングス)

(※11)日本初、預金型ステーブルコイン「トチカ」のサービス開始について(株式会社北國銀行)

指標を活用し、まちの自律的な価値創出を加速

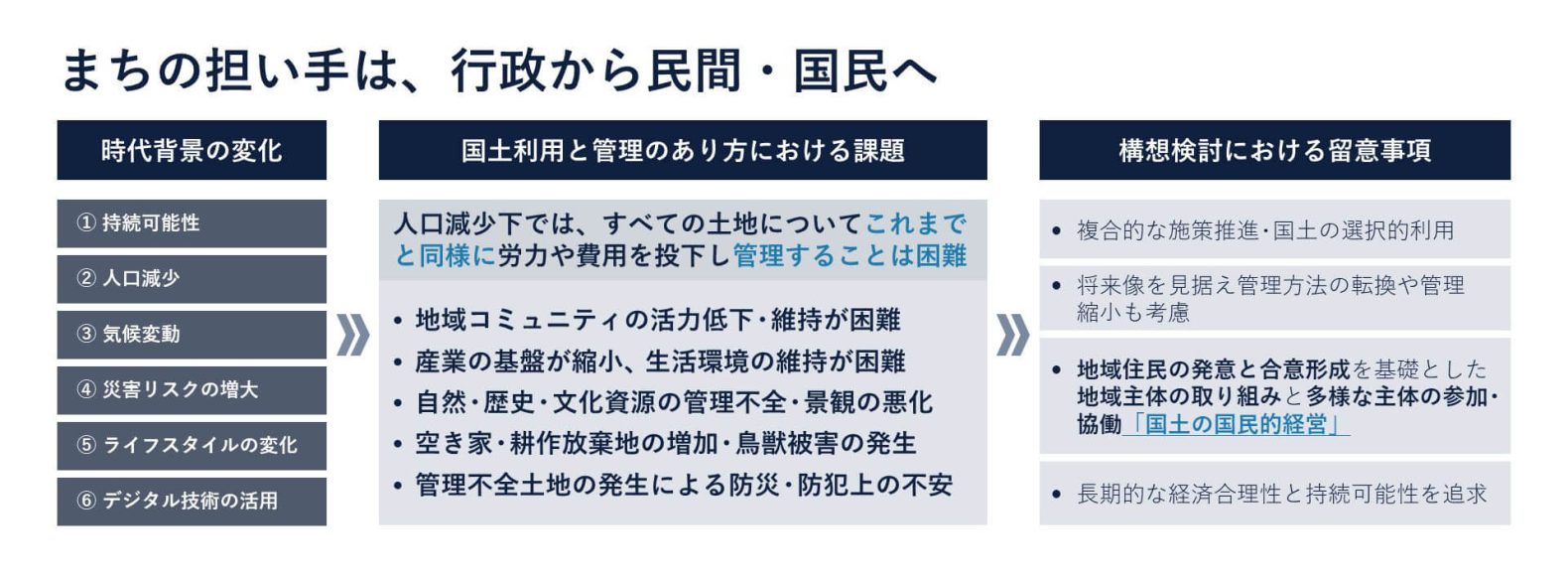

少子高齢化が加速する将来において、社会インフラを支える担い手・プレーヤーが行政から民間へ移行する今後のトレンドを見据えると、民間企業や個人が価値創出を行う主体者となるであろうことは想像に難くない。

例えば国土交通省で2017年以降、検討が進められている「国土の管理構想」では、「地域住民の発意と合意形成を基礎とした地域主体の取り組みと多様な主体の参加・協働、いわゆる「国土の国民的経営」を、各市町村・地域が国土の管理構想について検討する際の留意事項として提示している。都市に限らず、まちや地域の担い手は多様化していくであろう。(※12)

出所:国交省「国土の管理構想」ポータルサイトを参考にRidgelinezが作成

それを踏まえ、これから重要となる視点は「まちを自律的に維持成長させる主体」となる地元企業や地元の住民が、独善的にならず公共性を保ちながら価値創出への取り組みを継続して提供できるかどうかである。さらに、持続可能なまちづくりを可能にするには、活動の指針として活用できる何らかの「指標」が必要だ。

この点に関して、海外ではすでにいくつかの事例がある。まず定量的な評価指標を定めたうえで、まちづくりを担う団体がオープンデータ化して活用する機会と場を提供し、大学や市民と共創しながら指標を基にしたまちづくりを実践し、持続的な成長を実現しているというものだ。

例えば、バルセロナでは、都市に設置したIoTセンサーでデータを取得し、都市環境が与える影響を定量的に調査するため、健康影響予測評価(HIA)やフレームワークを活用した継続的な評価・分析・情報公開を行っている(※13)。

また、ロンドンでは市民の健康促進に加えて、人々の交流や環境保全、経済の活性化を目的としたまちづくりの評価指標を活用している(※14)。その他、大学がオープンデータとして公開している指標もある(※15)。

一方、国内でも独自の指標として様々な取り組みがあり、まち固有の課題や社会文化的な背景なども踏まえ、共通認識可能な測定指標として検討が進められてきている。

本コラムでも最初に言及した「ソフトな価値」という視点で見ると、都市の指標を「センシュアス指標」として項目化し、「センシュアス・シティ」として評価しているLIFULL HOME‘s総研の評価指標が挙げられる。これは都市における幸福度・満足度を可視化したものであり、従来の地価や交通アクセスの評価が主流だった基準からの脱却を目指し、個人の幸福度に着目した指標である(※16)。

一般社団法人スマートシティ・インスティテュートでは、日本が世界と比較して低いと評価されている個人の幸福度に紐づけ、マズローの承認欲求の理論に基づいたセグメントにより、「日本ならではの地域における幸福感と暮らしやすさ」の指標(Liveable Well-Being City:LWC)を設定している(※17)。

さらに本指標を活用し、デジタル庁が2024年に「まちづくりに役立てる」という観点からスマートシティ・インスティテュートが開発したWell-Being指標を公開し、このデータは活用可能な状態となっている(※18)。

様々なインフラや測定指標の整備が少しずつ進む中で、何を目的として誰が、何のために、どのように活用するのか。まちの価値創出の主体となる企業や人々が指標を活用しやすくなるよう、UI/UXに配慮したデジタル化・AI導入によりユーザビリティを上げるなど、今後のさらなる進化に期待したい。

出所:参考文献(※15~17)を基にRidgelinezが作成

(※12)「国土の管理構想」ポータルサイト

(※13)Changing the urban design of cities for health: The superblock model(バルセロナ都市生態学庁)

(※14)ウォーカブルなまちづくりの海外事例紹介(ロンドンの事例)(国土交通省)

(※15)The Healthy Streets Index London(_STREETS)

(※16)Sensuous City[官能都市]―身体で経験する都市;センシュアス・シティ・ランキング(LIFULL HOME’S 総研)

(※17)一般社団法人スマートシティ・インスティテュート 市民の幸福感を高めるまちづくりの指標(内閣官房)

(※18)市民の幸福度を可視化し「心豊かな暮らし」の指針となるWell-Being指標(デジタル庁ニュース)

まとめ

ここまで、まちづくりにおいて、人が「集まる」「育つ」それを「支援する」仕組みについて事例を基に紐解き、指標の活用により、自律的に価値を創出して街のソフトバリューを育み、持続させるアプローチを検討してきた。

まず人が「集まる」仕組みのヒントとして、住民や訪問者の活動に着目し、中長期的な視点でまちの魅力・ブランドなどソフトバリューを軸に据えて取り組みを行うことを示した。次に、人が「育つ」環境については、企業を育てることとまちを育てることとは共通点があり、これらは人を育てることと同じ土俵で考え、「ともに育つ」共同運営を可能にする環境が重要であることを示した。最後に、このサイクルを支援するものとして、デジタル技術を活用した価値交換のインフラである地域通貨を事例に挙げている。

共通して言えることは、人口減少時代においてこれらの価値循環を実現するには、企業、企業に所属する個々人が、企業の中核事業の枠を超えて取り組むことがまちのソフトな価値を最大化させるポイントになるのではないか、ということである。

まちづくりにおける価値循環を、企業や個人が自律分散的に行うには新たな指標が役に立つが、そこではセンシングやデバイスなど技術の活用が不可欠だ。これらを可能にする大きな潮流として、コミュニティや個人向けにパーソナライズ化された信頼性の高いデジタル活用、無形資産の蓄積を支えるインタラクション性の高いIT環境にAIの活用が期待される。

次回は、まちづくりに取り組む意義を企業視点で明らかにし、そのうえで、AIによって加速するまちづくりを通じて、「住民の活躍」ひいては「住民のウェルビーイングの充実」を後押しするための企業のあり方・役割を提起する。

共鳴する社会展

共鳴する社会展