生成AIでDXの先へ―Ridgelinezが描く展望―

- 関連キーワード:

OpenAIが2022年11月にリリースしたChatGPTをきっかけに、全世界で爆発的な広がりを見せている生成AI活用。この新たなテクノロジーは、ビジネスのあり方を根本的に変える大きな可能性を秘めている一方、具体的にどのようにして自社のDX推進や新規ビジネスの創出に活用していけばよいのかについては、明確な道筋を見いだせていない企業が多い。

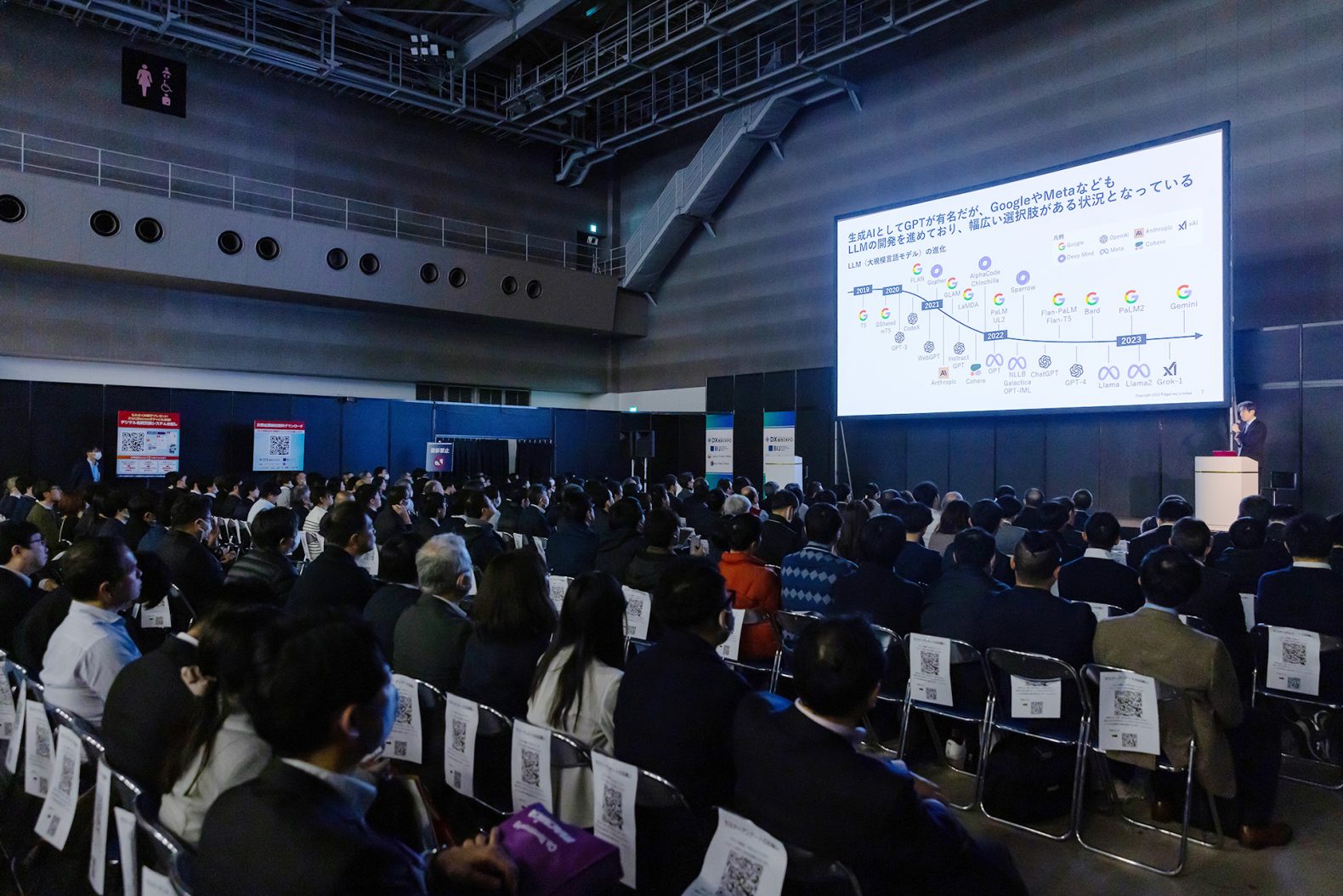

2024年2月21日に東京ビッグサイトで開催された「DX 総合EXPO 2024 春」のセッションでは、Ridgelinez株式会社 Director 水谷広巳が登壇し、多くの顧客企業を支援してきた自身の経験に基づき、生成AIを取り巻く現在の環境や今後の活用の可能性について、先行事例を交えながら最新の知見を披露した。

※この記事は、2024年2月21日に開催された「DX 総合EXPO 2024 春」での講演に基づき作成したものです。

様々なプレーヤーが参入する生成AI市場

まるで人が書いたような文章の生成やイラスト、動画の作成といったクリエイティブな作業、また自分の知識だけでは思いつかない新たなアイデアの創出まで、まさに私たちの生活やビジネスを一変する無限の可能性を秘めた生成AI。このブームに火をつけたのが、2022年11月にリリースされたOpenAIのChatGPTだったことは記憶に新しいところだ。

しかし、世界中の人々に新鮮な驚きをもって迎えられた生成AIの研究は、実はかなり前から先駆的な企業によって進められてきた経緯がある。その1社であるGoogleは、2017年に生成AIの自然言語処理を担う独自のディープラーニングのモデルである「Transformer」を発表。その後も進化を重ねながら、2019年には新たなLLM(Large Language Models:大規模言語モデル)である「T5」を、また2023年12月にはテキスト、音声、画像など異なる情報を処理するマルチモーダルモデルの対話型AI「Gemini」を発表するに至っている。

もちろん、生成AIの世界をリードするのはGoogleだけではない。ChatGPTのリリース以降、生成AI市場には次々と新たな企業が参入し、いまやビッグテックからスタートアップまで百花繚乱の様相を呈していると水谷は話す。

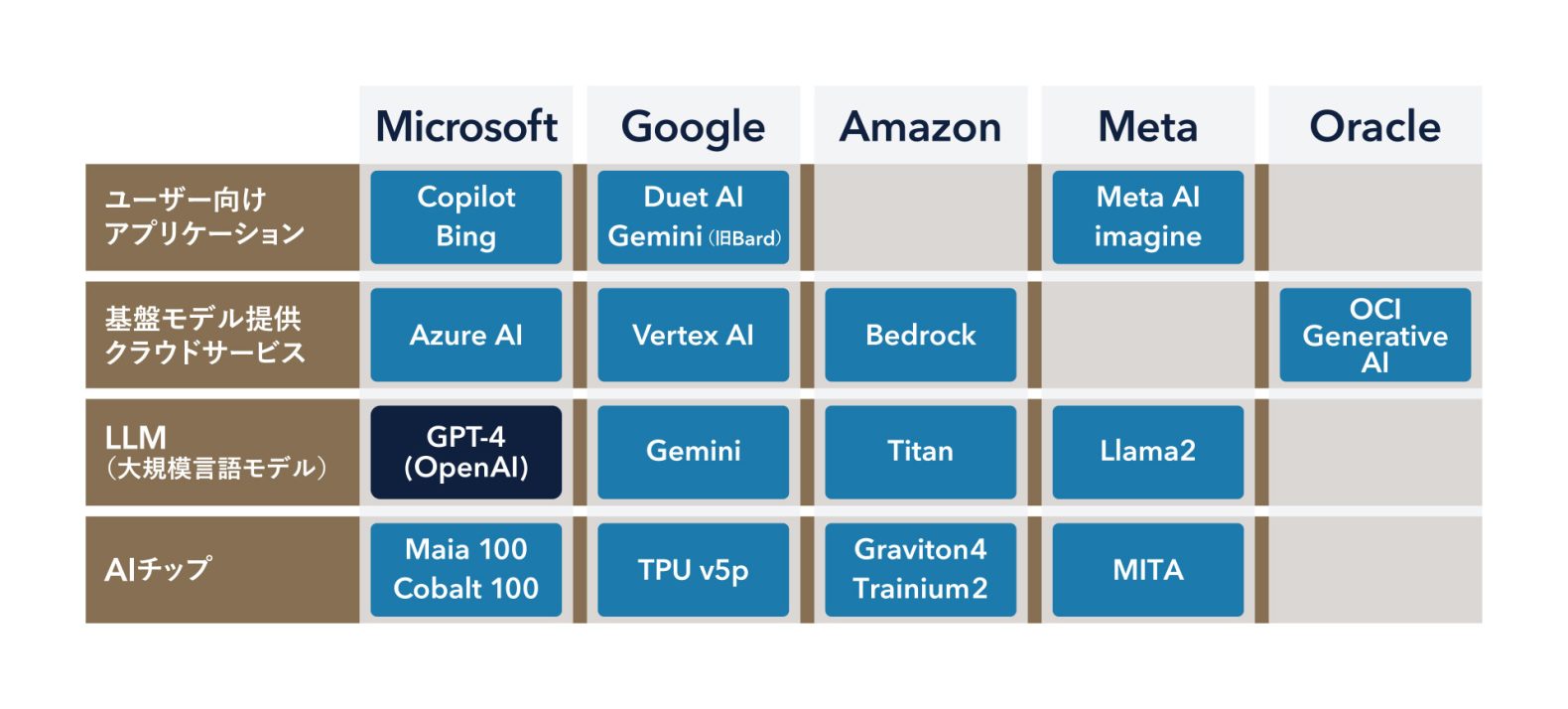

「生成AIの世界には大きく2つの主要な勢力があり、その1つがGoogle。そして、もう1つがOpenAIとの密なパートナーシップで知られるMicrosoftの陣営です。Microsoftは自らLLMを開発するのではなく、OpenAIの技術を自社のソリューションに組み込んでいく戦略を積極的に推し進めています。また、大手ではMeta、あるいは先進的なスタートアップのAnthropic、Cohereなどがしのぎを削っている状況です(図1)」

日本国内でも広がる独自のLLM開発

これらの企業は、その多くが自社でLLMを開発する高度な技術力を備えたデベロッパーだ(すでに触れたように、Microsoftは戦略的連携のもとでOpenAIのLLMを利用している)。大量のデータセットとディープラーニングの技術で構築されるLLMは、生成AIを考えるうえで最も重要な、まさに核となる技術である。

「例えばChatGPTは、LLMとチャットというUIを組み合わせた生成AIです。LLMの開発では高度な技術や莫大なコストが必要となるため、誰でもできるというわけではありません。それだけに、LLMを制する者は生成AIを制すると言っても過言ではないでしょう」(水谷)

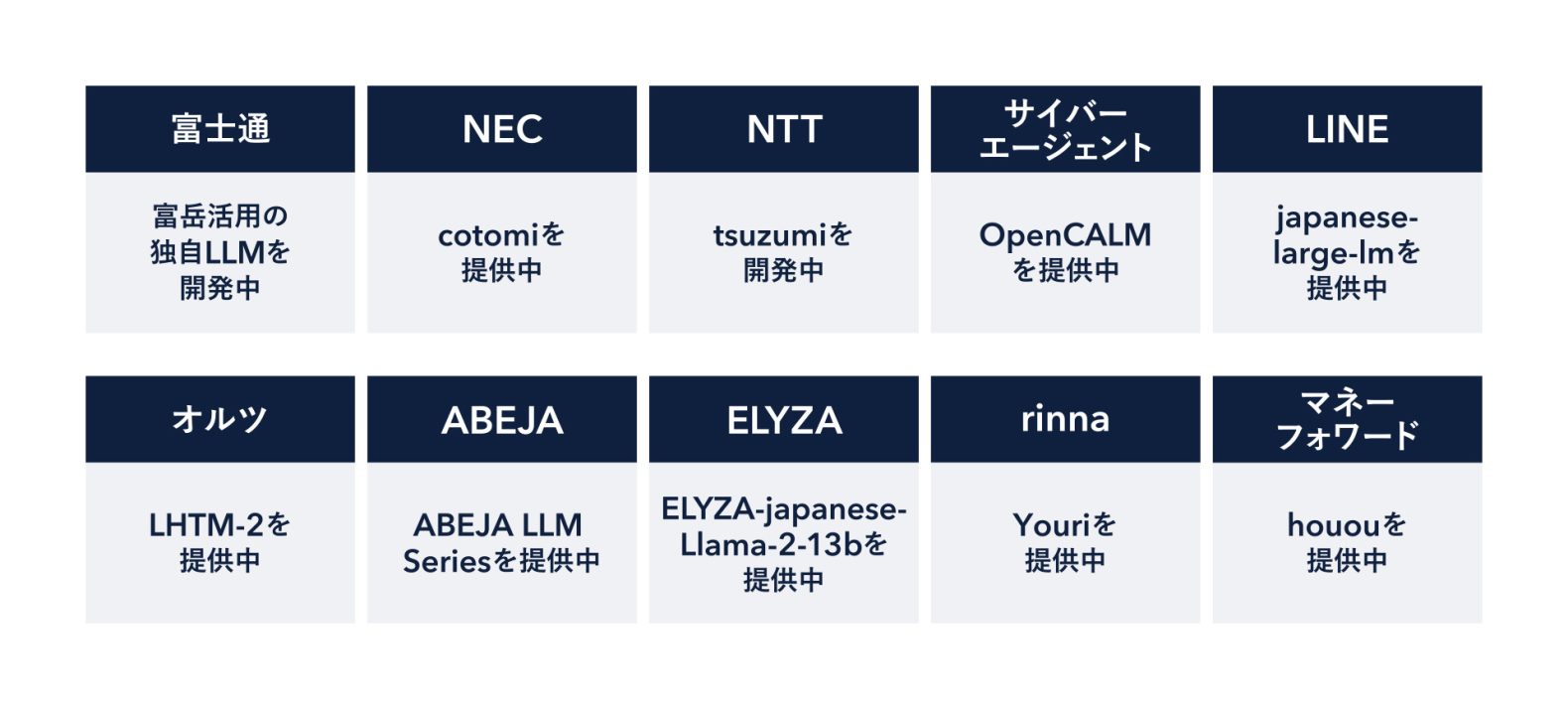

このLLMに関しては、近年は日本においても開発の機運が急速に高まっている。特に日本語のデータセットを使った独自のLLM開発には多くのデベロッパーが参入し、その関連技術の開発にも力を注いでいる(図2)。もちろん、これらのモデルはテキストだけでなく、音声、画像なども処理するマルチモーダル化を視野に入れていることは言うまでもない。

「Ridgelinezの親会社である富士通も、その代表的な1社です。現在はスーパーコンピューター『富岳』で培った技術を基に独自のLLM研究を進めており、東京工業大学、東北大学、理化学研究所と協力してLLMの分散並列学習手法の研究を行っています」(水谷)

生成AIの導入・活用を成功に導く3つのフェーズ

水谷は、企業が実際に生成AIを導入・活用するうえでは、大きく「導入フェーズ」、「定着・活用フェーズ」、「価値創出フェーズ」の3つの段階があると話す(図3)。

「最初の導入フェーズは、例えばChatGPTを使うと決めたら、まずは社内で使いながらアイデア出しなどをする、いわゆる『壁打ち』の段階です。その次の定着・活用フェーズでは、顧客向けなのか社内向けなのかといった具体的な用途を想定しながら、実際の業務で使うツールとしての理解を深めていきます」

例えば顧客向けならば、コールセンターに寄せられる問い合わせ対応用のチャットボットのような用途がある。生成AIなら、顧客の質問に対して定型の回答を返すだけでなく、よりインタラクティブなコミュニケーションで顧客満足度を高めることができる。

一方、社内向けであれば、LLMに学習させた公開情報と自社の製品・サービスに関する情報を連携させることで特定の業務向けツールを開発する、あるいは人の手で処理してきた業務を生成AIで自動化・省力化するといった用途も考えられる。

「そして、最後の価値創出フェーズでは、生成AIを使ってどのように自社のビジネスを伸ばしていくかがテーマとなります。LLMと自社独自のデータを連携させることによって、新規ビジネスを創出する、あるいは外販向けの製品を開発して新たな市場を開拓するといった、ビジネスの原動力としての活用を目指していくことになります。このフェーズでは、クラウド事業者が提供するAI開発基盤を利用することもできますので、近い将来、こうした基盤上で独自のサービス開発に取り組む企業が増えてくるはずです」(水谷)

自社の実態に合わせた生成AIサービスの選択

では、上記の3つのフェーズに沿って実際に生成AIの導入を進めていく場合、どのようなサービスを選べばよいのだろうか。水谷は図4を掲げたうえで、具体的なサービス例をそのメリットとともに紹介した。

ただし、サービスの選定に際しては、この表にもある導入・活用の難易度を十分に考慮しなければならない。一番上の①は最も難易度が低く、Copilot for Microsoft 365やGemini for Google Workspaceのように業務の現場で使い慣れたプラットフォームに統合されたサービスは、一般のオフィスワーカーにとってもハードルが低く、生成AI活用の初期段階に最適といえる。

「導入・活用の難易度は、図4の①から⑤の順で上がっていきます。②以降は生成AI事業者のWebサービスやクラウド事業者のAI開発基盤を利用することになるため、外部システムとの連携、保守・運用、さらにセキュリティ対策といった運用リソースが必要になります」(水谷)

特に最も難易度の高い「⑤自社でLLMを開発」になると、それができる企業はごく一部に限られてくる。もちろん、自社の事業に最適化されたカスタムLLMを開発できれば大きな差別化につながるが、水谷は「国内では富士通のように社内に最先端のAIに関する技術的、人的リソースを擁し、莫大な開発コストを賄える大手企業でないと、やはり難しいのが現実です」と話す。

生成AIに潜在するリスクを正しく理解する

もう1つ、生成AIはそのメリットばかりが強調されがちだが、水谷は生成AIに潜在するリスクを正しく理解し、必要な対策を講じておくことも重要だと指摘する。生成AIはLLMが学習した情報を基にドキュメントや画像など様々なものを生成する。このため、生成物の利用に関する法的なリスク(著作権や個人情報保護、不正競争防止法などに関連するリスク)にも目配りすることを忘れてはならない。

「実際に米国では、生成AIを使って制作されたアート作品の著作権が認められなかった事例が報告されています。著作権が認められないだけならよいですが、知らずに他社や他人の著作権を侵害してしまう可能性もありますので、こうしたリスクは企業の社会的信頼を左右するだけに十分な配慮が必要です」(水谷)

現在の日本においては、生成AIを直接の規制対象とする法律は存在しない。しかし、問題によっては既存の法律や規制が個別の場面ごとに適用される可能性がある(図5)。水谷によると、富士通も倫理的、法的な観点から安心・安全に生成AIを活用するための独自のガイドラインを策定し、社員向けに提供を開始しているという。

Ridgelinezの生成AI活用事例

Ridgelinezでは、すでに多くの企業を対象に生成AI導入・活用のコンサルティングを提供し、着実に実績を積み重ねている。水谷は、その中からいくつかの注目の事例を紹介した。

「まずRidgelinez社内の取り組みとして、生成AIを使ってPowerPoint資料を作成する仕組みを構築しました。これはLLMとコミュニケーションツールのSlackを連携させることで、Slackからの指示に従って生成AIがインターネット上の公開情報や自社内の情報を収集し、資料を作成してくれるというものです。また、これまで人が行っていた社員に対するコーチングを、生成AIを使ったチャットボットに代行させるという取り組みのトライアルが行われています。人事データベースで管理される詳細な個人情報に基づく適切なコーチングは、多くの社員が好意的に受け止めています」(水谷)

このほかにも顧客プロジェクトにおいて、以下のような事例が挙げられる。

大手広告代理店の事例では、業務の現場に浸透していなかったデータレイクのインターフェースとして生成AIを活用。これにより日本語からSQL文を自動生成する仕組みを構築し、データレイクの利用率を大幅に向上することに成功した。

また大手製造会社の事例では、同社の情報システム部門が長年抱えていた業務課題の中から「サポートデスクからの問い合わせ対応」「システム開発における要件文書の作成」という2つのテーマで実証検証を行った。その結果、作業時間の大幅な短縮やタスクの自動化といった一定の成果が得られたことから、組織全体での生成AI活用に向けたロードマップも策定したという。

最後に水谷は、生成AIに関するRidgelinezの最新の取り組みについて言及した。

「Ridgelinezでは、事業の変革と人・組織の変革を同時に推進する『4X思考』という独自のフレームワークを提唱しています。これにより人と組織の行動変容を促しながら、ビジネスの高度化を加速するコンサルティングサービスを様々な業種のお客様に提供しています。ここでも生成AIを応用することで、さらに大きな成果を生み出すことができます」

グローバルに拠点を展開し、独自のLLM開発やAI活用のプラットフォームで生成AIの世界をリードする富士通グループ。Ridgelinezはその一員としての強みを生かしながら、ITとビジネスの双方に精通したコンサルティングファームとして、これからも幅広い業種の顧客を力強くサポートしていく考えだ。

共鳴する社会展

共鳴する社会展