デジタルと産業データ時代に向けた成長戦略 (1)

2023年02月13日

第1回:成長と分配の好循環に向けたDXの役割を求めて

日本経済がバブル崩壊から続く低迷から脱して成長軌道に乗るためには、実物経済自体に直接関わる成長戦略が必要となる。本コラムでは、産業データの活用に焦点を当てたDXを取り上げ、このDXによる成長戦略の背景と意義を語りたい。

目次

1.本コラムの目的と背景

本コラムシリーズでは、日本企業が新しい姿の成長軌道に乗るためにDXが果たす役割について語る。その背景にあるのがバブル崩壊から30年も続く日本経済の低迷。

異次元の金融緩和は確かに平均株価を3.2~3.5倍上昇させたこともあるが、経済は依然として長期低迷が続く。ここにパンデミックとウクライナ戦争が襲いかかり、資源や食料価格の急上昇と超円安による物価高が同時進行している。(※1)あの厄介なスタグフレーションが日本でも始まろうとしているのだ。デジタルの時代になって、金融政策という遠回りで間接的な処方箋が経済成長に貢献できなくなったのであれば、実物経済それ自体に直接関わる成長戦略が必要となる。

この役割を本コラムでは、デジタルや産業データなど、150年ぶりに現れた新しい成長要素とこれを活用するDXに委ねてみたい。この方向性を背後で支えるのが産業データ経済の急拡大。IDCの予測によれば、産業データはGAFAのデータを追い越し、2025年の時点で全物理空間のデータ(175ZB)の63%を超えるという。(※2) その後も産業データの量と多様性がさらに拡大する。

ここで産業データとは、モノやアセットそれ自体が発するデータであり、モノとアセットの活用によって生成されるデータとする。したがって産業データを自らの手で最初に扱うのはリアルな実ビジネスに軸足を置く企業であり、サイバー空間に軸足を置くGAFAではない。

もし脱炭素社会に貢献するダントツの技術開発や設備開発で日本企業が先陣を切れるのであれば、産業データへ最初にアクセスして価値形成に直接関わるのが日本企業となる。脱炭素社会と経済成長の同時実現を日本企業が先導する可能性が見えてきたのではないか。

そこで、今回のコラムシリーズでは産業データの活用に焦点を当てたDXを取り上げ、成長期待に満ちた成長戦略をこのDXによって提案したい。産業データを利活用するDXで多くの人々が成長期待を持ち、国内でこの成長期待が広く共有されるなら、そして、これを政府が推進するGX(Green Transformation)の産業プラットフォームで実現できれば、人間誰もが持つ自己実現や社会貢献に向けた起業家精神に火が灯り、国内でイノベーション連鎖が起きるのではないか。すでに国民総生産(GDP)に近いレベル(510兆円)まで積み上がった内部留保を、このプロセスで国内投資に向けたいのである。

(※1)企業間で取引する物価指数が2022年8月時点で前年同期比9%を超え、輸入物価の上昇率がドルなど契約通 貨ベースで21%、円ベースでは42%を超えた。

(※2)IDC White paper“The Digitization of the World Forum Edge to Core″, ZB(ZetaByte)はGigaByteの1兆倍。

2.産業データの活用に向けて日本企業が直面する課題

産業データはGAFAデータと本質的に異なり、その発生源に3つの課題が横たわる。第一の課題は、業界団体から企業の現場に至るビジネス現場に、前例主義や建前主義、形式主義、そして既得権益が幅を利かせる業界などの、レガシー慣習とコーポラティズムが無意識のうちに広がっているという事実。

国のDXはもとより企業のDXも、これによって常に分断化された一部の組織内にとどまり、日本のデジタル活用状況はOECD加盟国の下位グループに入ってしまった。フィジカル空間に軸足を置く日本企業が産業データの時代に飛躍するには、日本全体のレガシー慣習とコーポラティズムを切り離す以外にない。本コラムでは、これをGX推進のための産業プラットフォームに求めたいのである。

第二の課題は、企業の違いはもとより同じ企業の中であっても、職務や業務あるいは事業が違えばデータ連携・データ共有が非常に困難という事実。このバラバラに散在するデータを連携・共有するためには、用語とその意味およびコード化、そしてデータフォーマットも統一しなければならない。統一することによって初めて広い範囲でデータ連携・データ共有が可能となり、脱炭素社会と経済成長の同時実現への道が開けるのだが、これができないのである。

第三の課題は、産業データは利潤追求を目的とした企業活動に関わるデータであるという事実。GAFAデータは個人の行動データが中心であり、GDPRなど基本ルールを守ればデータの収集もデータの連携・共有も可能となる。

一方、利潤追求を目的とした企業活動に深く関わるデータであれば、競争優位や利潤に直接影響するだけに、第三者のアクセスに対して必ず警戒心を持たれる。警戒心が先に立てばデータの連携・共有はもとより、それ以前のデータ収集さえ非常に困難。

サプライチェーンのデータ連携やカーボンニュートラルに向けたScope-3への取り組みが非常に困難となっている背景に、実はこのことがあったのだ。さらにはGEデジタルがPredix(※3)で失敗し、日本のSociety5.0やSmart City、Connected Industriesがいまだに概念のレベルから抜けられない事実、またドイツのCatena-X(※4)も社会実装がまだ広がらない背景もここにあった。(※5)

本コラムシリーズでは、これらの課題解決に向けた取り組みを提案したい。これを踏まえてさらに産業データが広がる2020年代には、フィジカル空間にビジネスの軸足を置く日本企業だからこそ躍進のチャンスを掴むことができる、という仮説を立て、その具体化を論じたい。

(※3)Predix:産業データを収集・解析するためにGEが開発した産業プラットフォーム。

(※4)Catena-X:2021年に結成された自動車産業全体のサプライチェーンに関するデータを共有するデータエコシステム。

(※5) 産業データであっても、例えば手術支援ロボット(ダビンチ)、あるいは農薬散布のロボット(農業機械)やドローンのような独自に開拓した新しい市場の新しい製品であれば、ここにはレガシーインフラもコーポラティズムもまだ無い。したがって第一の課題も第二の課題も、そして第三の課題も無い。DXで必須となるデータの構造化を独自のアーキテクチャで構築できるため、3章で語る一丁目一番地への取り組みは不要となる。

また、たとえ新しい製品でなくても、アップルのようにサプライヤーに対する強大な影響力(伸び行く手)を構築してきた大規模企業であれば、サプライチェーンに対して独自のデータ構造化アーキテクチャを契約で合法的に構築することは不可能ではない。

しかし、新陳代謝が非常に少なく大部分の企業が数十年以上も続く日本では、企業が違えば無意識のうちに蓄積されたレガシー慣習もコーポラティズムもすべて異なり、本コラムで挙げた第一の課題と第二の課題が至る所に存在する。したがって3章で語る一丁目一番地への取り組みがDXの成否を左右するのである。

3.経済成長の一丁目一番地がレガシー慣習とコーポラティズムの切り離し

ここで最初の課題に挙げたレガシー慣習とコーポラティズムの問題について、国家による産業インフラ建設の視点で論じたい。これが産業データのDXによる成長と分配の好循環に向けて取り組む一丁目一番地であり、レガシー慣習とコーポラティズムが排除されることによって初めて、国も産業も企業も新しい姿の成長軌道に乗ることができるからである。

実は現在と類似のスタグフレーションが1970年代のアメリカで起きていた。このときの処方箋は、新自由主義経済のイデオロギーによるオープン化政策の徹底。この結果として成功した代表的事例がシリコンバレーの大発展だったのである。

ここでアメリカ政府の役割は、いずれもレガシー慣習やコーポラティズムを切り離す“強い政府”によるオープン化の徹底であり、(※6) 人間なら誰でも持っている心理的な要因としてのアニマルスピリッツと起業家精神を呼び起こす“小さな政府”の徹底であった。

その代表的な政策事例を挙げれば、第一に、著作権法の改訂(1980年)によってコンピュータプログラムに著作権を与えたことであり(その後に特許権も付与)、これによってアメリカのIT産業が大発展する。第二に、特許商標法の改正(1982年)など、それ以前のアンチパテントから新しいプロパテント政策への転換であり、知的財産権を保護・強化するイノベーション政策それ自体のイノベーションであった。

第三に、バイドール法(1980年)と独占禁止法の大幅緩和(1981年)、およびSBIR法(1982年)、そして国家共同研究法(1984年)による“当然違法の原則から合理の原則”への転換であり、これもまさにイノベーション政策それ自体のイノベーションだったのである。

その中でも特に国家共同研究法は、スタートアップが協力し合ってパソコンやインターネット技術の方向性を決めていくオープン標準化への道を開き、アメリカ市場にオープンアーキテクチャの産業構造を作り出すうえで多大な貢献をした。(※7)

国家共同研究法がなければ、その後のパソコン産業やインターネット産業の大量普及はあり得なかったであろう。このような一連の政策連鎖とその法制化があって初めて、政策としてのイノベーション投資と民間企業によるイノベーション投資がアメリカ経済の復活に直接的に貢献できたのである。

ここでアメリカ政府の役割は、いずれもレガシー慣習やコーポラティズムを切り離す“強い政府”によるオープン化の徹底であり、(※8) 人間が持つ心理的要因としてのアニマルスピリッツと起業家精神を呼び起こす“小さな政府”の徹底だったことを改めて強調したい。

それでも1980年代のオープン化政策を受け入れたのは、レガシーな習慣にもコーポラティズムにも囲い込まれていないコンピュータやインターネットなど、デジタル型の産業の、しかもスタートアップ企業だけであった。彼らは、ミニコンピュータやパソコン、ワークステーションやサーバー、そしてインターネット産業、ソフトウェア産業など、個人の創意工夫や個人の挑戦が報われるオープンアーキテクチャの経済環境を、国の全土に広げるうえで大きな役割を担ったのである。

その一方で、長年のレガシー慣習やコーポラティズムに囲い込まれていた伝統的な大規模企業は、現在の日本の製造業と同様に、いずれもオープン化政策を無視した。それでも10~15年後の1990年代の中期になると、企業の外のオープンエコシステムから生まれる経済的な価値の方が企業内で生まれる価値より遥かに強大であるという事実、そしてスタートアップが作り出す産業に巨額投資が集中するという厳然たる事実を突きつけられ、彼らもオープンなエコシステム型の産業構造を取り込んでいく。

その代表的な事例がフルセット垂直統合型の大企業だった当時のIBMであり、GEやGMであった。(※9) 100年以上もその内部に蓄積し続けたレガシーな慣習とコーポラティズムが、これによって切り離されたのである。この切り離しがなければ、個人がその主役となる自己実現やア二マルスピリッツの発揮も、産業の組み換えによる新陳代謝も困難だったであろう。こうして成長期待に溢れた産業が次々に生まれ、新陳代謝を繰り返すアメリカのダイナミズムが花開いた。

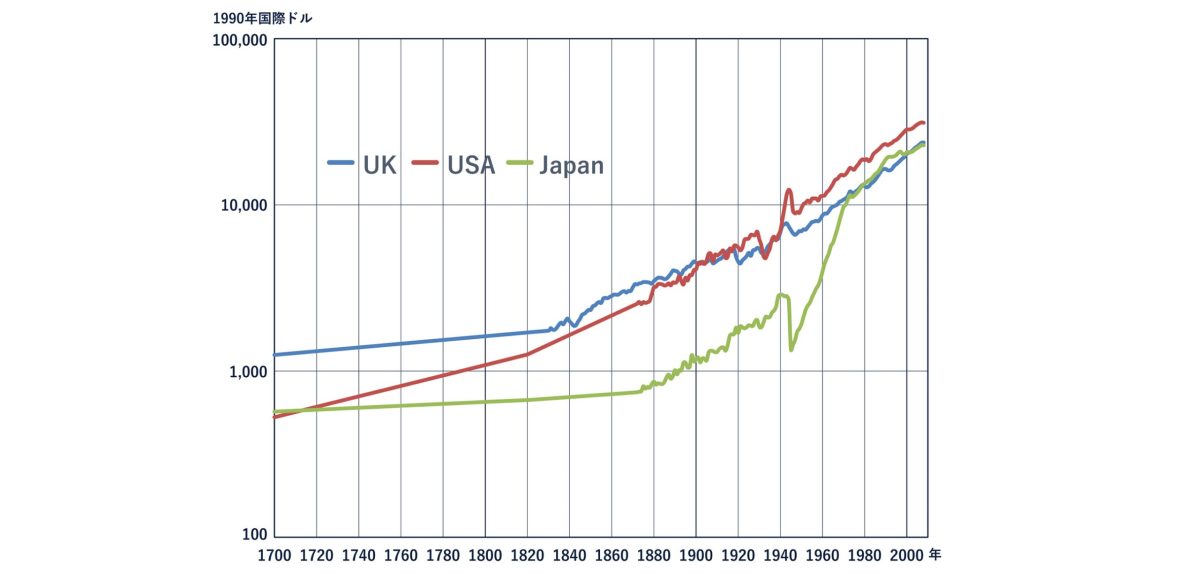

この方向性を確かめるために過去の欧米経済と日本経済を振り返りたい。欧米と日本の近代経済は19世紀に始まるが、ここでどの国にも共通する事実として、第一に、国の隅々に鉄道と電信網が張り巡らされて物流とコミュニケーションの利用コスト(限界コスト)が1/10以下に激減したことが挙げられる。誰もが低コストで利用し、つながり合えるオープンな流通プラットフォームが現れたのである。

そして第二に、このオープンな流通プラットフォームによって旧来の商人ギルドが支配していた物流や市場のレガシーインフラとコーポラティズムが切り離されたことが挙げられる。これによって近代経済が始まり、一人当たりのGDPがアメリカでもイギリスでも日本でも同様に指数関数的なプロファイルの成長軌道に乗ったのである(図1)。(※10)

【図1】19世紀から始まる近代経済の指数関数的な成長プロファイル(日米英における1人あたりGDP水準)

(出所:Historical Statistics, Angus Maddison, university of Groningenに基づき作成)

1980年代から1990年代のシリコンバレーと類似の、オープンアーキテクチャでスマートな経済環境がすでに19世紀に現れていたと言い換えてもよい。

さらに2010年代になると、これがレガシーインフラやコーポラティズムの無いサイバー空間の市場に現れ、エンタテイメントや金融、小売、マーケティングなどの産業構造を一変させた。その代表的な事例がアメリカのGAFAや中国のBATJであり、いずれも指数関数的なプロファイルで成長する。

レガシーインフラが切り離されればレガシー慣習も切り離される。そのうえでさらにコーポラティズムが切り離されれば、現在のオープンアーキテクチャと類似の経済環境が現れ、多くの人が成長期待を実感する。成長期待が実感されれば、自己実現に向けた向上心という人間の心理的なエネルギーに火が灯ってイノベーション連鎖が起きる。これが過去150年に経験した事実であり、1980年代から2010年代になって改めてこの事実が確認された。

(※6) 詳細は、宮田由紀夫(2007)『プロパテント政策に学ぶ』、世界思想社、あるいは小川紘一(2009)『国際標準 化と事業戦略』、第5章、白桃書房、および小川紘一(2015)『増補改訂版 オープン&クローズ戦略』、第2章,P.97-105、翔泳社、を参照。

(※7) オープンアーキテクチャとは、①複雑で大きなシステムを複数の機能的なモジュールに分けてシステム全 体を独立したモジュールの組み合わせで表現し、②それぞれのモジュールの役割分担をオープンにするとともにモジュール相互のつながり方のルールもオープン化し、③個々の機能モジュールは所有権や特許権、営業機密によって保護され、④そのうえでさらにエコシステムのパートナー企業が互いにビジョンを共有し、自由競争によってイノベーション連鎖を作り出す産業思想である。

(※8) (※6)と同じ。

(※9) 当時のアメリカの自動車メーカーは、部品材料の生産も内部に持つフルセット自前主義だった。

(※10) 1700年代のアメリカは新大陸だったため、レガシー慣習もコーポラティズムもなく、ヨーロッパから移 住した人が増えるにつれて経済が成長していく。しかし成長プロファイルが急峻になって新しい姿の成長軌道に乗ったのは、アメリカ全土に鉄道が張り巡らされた1830年代からである。

4.コラムシリーズ第2回、第3回に向けて

本コラムで紹介した事例は国家レベルの事例が中心だが、次回はこれを企業レベルの産業DXで論じ、2020年代の日本企業を新しい成長軌道に乗せるための戦略構図を描きたい。そしてフィジカル空間に軸足を置く日本企業だからこそ、このDXで躍進のチャンスを掴むことができることを具体的に論じる。以下にその概要を挙げておく。

-

- 同じ工場内に散在する多種多様な生産設備の稼働プロファイルをDigital Twinで可視化し、部分最適(設備の効率的稼働)と全体最適(工場の生産性向上)を同時実現させるDXで、常に営業利益の20~30%を稼ぐA社。

- 生産とその関連システムに関わる自社とサプライヤーのデータを連携・共有するDXで、グループ全体の生産性を20~30%向上させたB社。

- 類似のDXで、万年2位だった市場シェアが1位へ躍進し、今なおシェアが上がり続けているC社。

- 内外に散在する工場の部品表データと生産管理システムを統一するDXで、工場はもとより新規の生産設備さえ導入せず、機会損失を防ぎながら巨額の粗利益(推定500億円以上)を手にしたD社など、多数。

産業データの多くが営利を追求する事業活動や企業活動で生成されるという意味で、産業DXの経済効果が表に出る例は少ないものの、着実に日本企業の生産性を高めて利益率にも産業競争力にも貢献し始めている。その一丁目一番地が、本コラムの「2.産業データの活用に向けて日本企業が直面する課題」で取り上げた第一と第二そして第三の課題解決であることを、ここで改めて強調したい。

執筆者

- 小川 紘一東京大学未来ビジョン研究センター シニアリサーチャー

Ridgelinez シニアアドバイザー

※所属・役職は掲載時点のものです

コラムシリーズ:デジタルと産業データ時代に向けた成長戦略

- 第2回:日本企業に新しい姿の成長軌道に乗るチャンス到来

- 第3回:人と組織の行動フローで日本企業を新しい姿の成長へ導く

- 第4回:脱炭素社会と経済成長を同時実現させるGXプラットフォームの提案

- 第5回:GXプラットフォームと仮想空間の産業利用